程 遥

虚拟主播作为一种结合了虚拟角色、动态捕捉技术和直播形式的新兴文化,其增长势头不可忽视。本文以虚拟主播为对象提出并诠释“关系性消费”,探讨受传特征。首先,虚拟主播中普遍可见建立在角色消费之上的“关系性消费”;其次,相较于封闭性的CP配对中的关系性而言,虚拟主播的“贴贴”关系性更加开放;最后,笔者认为受众消费关系不仅蕴含着对于如今被动信息获取的抵抗势能,还从受传角度给予了虚拟主播等“虚拟性”内涵的启示。

【关键词】虚拟主播 “贴贴” 关系性消费

一、背景与问题:虚拟偶像的研究综述

伴随着数字媒体技术的发展与应用,虚拟偶像逐渐受到关注。虽然目前关于虚拟偶像并没有一个清晰的概念界定,但目前常见的虚拟偶像有两种形式:以歌唱等表演形式为主的通常被称为虚拟歌手,如初音未来、洛天依;而通过建模、面部及肢体捕捉软件将真人与模型动态对应的形式有别于前者,由于其初期诞生并发展壮大的平台在YouTube上,通常被称为Vtuber,我国则与此对应地是作为Vup为人知晓,本文统称其为“虚拟主播”。

虚拟偶像开始受到学者广泛关注的契机是2007年初音未来的诞生。2010年之前在日本,学者们尤其关注由初音未来带来的音乐传播范式的转换。[1]彼时也正是用户生产内容逐渐占据流媒体平台的时期,所以初音未来被认为是超越了音乐领域、聚合了融媒体影音内容的一个受众共创式内容生产模式的典型体现(池田 2016;滨野 2008等)。我国学者对以初音未来为代表的虚拟偶像的关注也是2010年左右开始的,从最初的关于赛博空间技术应用的探讨(成怡 2013;朱钊 2010等),逐渐扩展到其产业应用、后现代符号消费模式及受众心理的研究(黄婷婷 2019;何川 2017;边千慧 2010等),随后又延展至受众社群内部建构的研究(李镓,陈飞扬 2018;沈扬 2018;张自中 2018等)。

虚拟偶像研究的一个转机是2016年视频网站YouTube上绊爱的出现。伴随着这种形式的转变,关于虚拟形象人格或人设的研究有所发展(张雯 2017;巩晓亮,胡康 2020;高勇,马思伟,宋博闻 2020等)。亦有学者指出,虽然虚拟偶像增强了大众参与到科技文化产业的主体意识,但虚拟偶像的生产与接受本质上与“三次元”追星是一致的。[2]虚拟主播逐渐发展的这个时期亦与网络直播的繁荣重合,学者针对网络直播现象提出了关于新媒介环境下青年人重建社群的尝试(王艳玲,刘可 2019;戴斯敏,曲天谣,杜子程 2017;张宁,苏幼真 2017等)。虽然主体对象有所不同,但其背后的平台发展逻辑与用户在一定程度的重合度是可以预见的。总的来说,国内外对于虚拟偶像的关注,主要以虚拟歌手为契机,以虚拟主播的涌现为转折点,集中在新媒介技术背景下网络社群、后现代符号传播及相关产业模式的洞察方面。相较于产业链较为成熟的虚拟歌手,虚拟主播的相关学术研究尚留有很大余地。

本文将以伴随着虚拟主播而盛行的“贴贴”文化为例切入,主要探讨受众对于关系性建构过程本身的偏好的受传特征。具体来说,就是当存在多位人物,且他们之间可能产生对话、互动,那么受众就可能根据这些建构出一段有关互动人物之间“关系性”的叙事,本文将此定义为“关系性消费”。

二、研究对象与相关先行研究

“贴贴”是网络用语,现在主要用于形容关系亲密的样子,公认来源于发音近似的日语“てぇてぇ”,出自虚拟主播项目nijisanji的二次创作,现在则作为表达对关系亲密的欣赏意义的网络用语并逐渐普及。观看直播时,受众极其频繁地使用“てぇてぇ”来表达对主播们的认同与喜爱。笔者通过抓取2021年1月1日至6月30日期间知名虚拟主播项目nijisanji官方频道所有YouTube直播中的弹幕显示,“てぇてぇ”至少出现1次以上的直播超过5600场,出现10次以上的也超过1400场,其中频率最高的一次是为时不到两个半小时的直播中出现了2595次。这从一定程度上反映了虚拟主播文化中“贴贴”的普遍性。关于复数的明星、偶像、虚拟角色等之间关系性的受传偏好,CP文化是先行案例,以下主要从其关系性叙事建构的角度阐述。

(一)CP文化与人物关系图消费论

在CP(coupling,泛指一切两个人的配对关系)文化的研究发展中,随着IP影视剧的流行,CP粉丝通过“对内容和人物关系进行再创作,按照私人想法去解读文本”[3],这些文化活动再经过社群内外的传播交流,为原著粉丝(改编类影视剧原著的读者等粉丝)、腐女群体(网络用语,意指喜好观看两位男性角色亲密关系的观众)、普通受众等打通了交流的路径[4]。日本学者东园子以日本“宝冢”为案例研究提出了“人物关系图消费论”,即指受众将CP的关系性叙事置于故事、人设之前的一种特征。东园子基于卢曼对情感的符号化的研究,从社会学的角度分析了受众对演员们“亲密性”的符号化、符号的转化以及诠释的分层结构。[5]基于先行研究可以看出,除了已编排好的剧本“角色”之外,CP文化中粉丝对于演艺者们之间情感符号的诠释和改写,很大一部分都在故事之外、舞台之下进行,都有一种将原本不共享一个故事背景的人物,通过某一种关系性的叙事连接起来的特征。

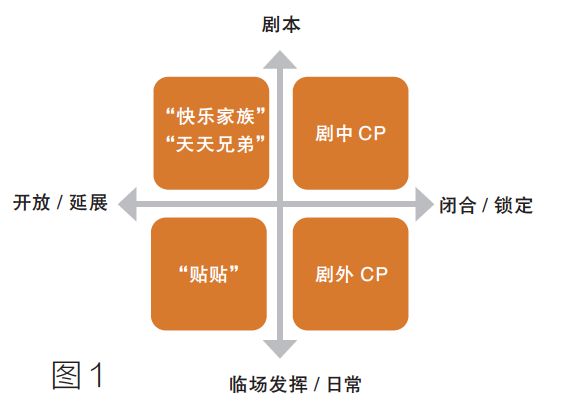

CP文化的盛行背后有一种对亲密关系的弱化的趋势。2020年,由央视主持人朱广权和李佳琦合作的直播,引发网民对“小朱配琦”的CP标签热潮,从中可以看出CP内涵的泛化。我们至少可以说在多位人物即时互动的情况下,受众已经不局限于关于爱情、亲密关系的诠释,而是可以适应不同人物背景地来对他们进行关系性的建构。这一现象的特征与影响在虚拟主播的“贴贴”文化中得到了显著体现。基于上述论述,可以初步形成一个关于关系性消费内涵的框架矩阵(如图1),其中以演艺者的互动建立在剧本之上还是临场发挥/日常为纵轴,以此种互动关系是闭合/锁定的、还是开放/延展为横轴;我们可以将四个象限与目前大众媒介的一些现象进行归类,分别是:(1)表演剧本故事且人员有严格的角色分配及对应关系,如“剧中CP”;(2)虽然有剧中延续的对应关系,但是创作素材来源于剧外且相应角色有一定可改写性,如“剧外CP”;(3)基于剧本框架进行演绎但是角色配置随时可调整,如各大综艺、慢综艺中常见的“家族”类固定演绎人员;(4)既没有编排好的剧本也没有固定的角色人员配置,总体而言偶发性最强,如本文所关注的“贴贴”。

(二)“贴贴”文化的案例与内涵

结合图1可知,“贴贴”是基于临场发挥的一种开放式的“关系性”。如前文所述,绊爱出现之后不久,日本陆续出现了类似的在YouTube平台上进行直播从而实现商业价值累积的虚拟主播和进行虚拟主播运营的公司,其中一个目前影响力和公司规模较大的项目即为nijisanji。[6]

Nijisanji较早较有代表性的一个以家族“关系性”为看点的组合,是由4位完全不同的虚拟主播组成的“多葛本社”,其成员分别是身为普通程序员的爸爸、身为龙族的妈妈、身为普通高中生的姐姐和身为吸血鬼的弟弟。在bilibili上以“多葛本社”的标签检索,可以看到众多由观众翻译制作的直播截取片段,甚至其本人也会自己上传一些粉丝制作的二次创作。值得关注的一点是,有时“一家四口”并非全员在场,他们的“家庭关系”却依然延续。例如2021年bilibili的年度大规模现场活动bilibili macro link中有其中两位主播的表演舞台,这段表演也理所当然地被观众们截取出来,称之为“姐弟舞台”。也就是说,当某种特定关系性成立后,对于虚拟主播个人来说是增加了一种属性的标签,这种文化标签即是受众参与生产的一种叙事符号。又例如“多葛本社”中身为“弟弟”的成员葛叶,和另一位主播“叶”还组成了男子组合“ChroNoiR”,该组合除了经常一起直播游戏外,还以偶像组合的身份发行了不少歌曲,实质上类似于CP组合。该组合在bilibili的粉丝翻译组也会翻译制作上述“多葛本社”的片段视频。也就是说,观众对于同一主播和其身边不同主播的互动,形成了不同的“关系性”的建构。“贴贴”语境下的关系性是包容、可叠加的。虚拟主播界如今围绕着有多次互动的主播们之间产生的组合、家族以及CP十分普遍,且组合的人数性别皆具有多元性,体现了受众不仅仅止步于特定主播特定关系,而是对“关系性”的一种消费偏好。此外,与传统偶像明星及其不同的一点是,这些关系性的叙事并非在同一个编排好的故事背景中发生,而是在受众与主播共享某些时间后积累发生的。

三、虚拟主播的文化谱系的探索

(一)虚拟角色论:虚拟主播与狭义虚拟偶像的界线

现代社会中的虚拟角色的受传本身并不是一个新的话题。20世纪80年代,日本文化学者大冢英志以受众收集角色卡片为例,针对二次元角色提出了“物语消费论”,即受众消费的不是卡片本身,而是通过卡片上的角色所映射出来的更大的故事背景。[7]而随着时代的发展,受众不仅仅被束缚于成熟完整的故事之中,东浩纪基于后现代社会背景将大冢的“物语消费论”发展为“数据库消费论”。数据库消费论阐释的是关于受众已经不需要庞大完整的故事,而是可以基于一些叙事要素从角色中找到乐趣。[8]在视觉影像高度发展的今天,我们可以快速消化“傻白甜”“霸道总裁”等人设,而不用完整观看剧作,某种程度上也印证了数据库消费的结论。

有学者和专业人士根据艺人模式(如初音未来)与网红模式(如绊爱)将虚拟偶像分为1.0与2.0时代。[9]简而言之,虚拟歌手被消费的主要内容是歌曲作品及其衍生产物;而虚拟主播被消费的主要内容是基于各种互动而得以窥见的生活片段。如果从布迪厄的文化生产场域框架来理解,可以说围绕着虚拟歌手的社群中音乐作品,就是明显且象征性的文化符号;而对于虚拟主播,却显然不能这样断言。从图像媒介学的视角来说,虚拟主播是从视像演进到了图像场景的时代,不再仅仅如视像的图像那样是文化活动的产品,而是观看者将自身视觉化并投身于意义的生成。[10]在虚拟主播的活动场域,受众处理的信息不再单纯是某种形象和故事设定,而是认识了某个虚拟主播后发生的所有事情。而基于这些“日常发生”建构的文本,对于虚拟主播来说可能才是更重要的意义生成基础。也就是说,虚拟主播除了“虚拟”,作为文本发生的重要场所的“直播”的特质也不可忽略。日本学者伊藤刚曾经就漫画提出过“角色(キャラクター)”和“人设(キャラ)”差异的理论。简而言之,即使同样为虚构人物,角色是“可以死”因而具有其唯一性的,而人设则不会。[11]从这个角度来看,初音未来们更加接近一种承载相关内容的人设的存在,某种意义上来讲是永生的;而虚拟主播更加接近角色,因为其所谓“中之人”的存在是有一定唯一性的。

(二)虚拟主播受众论:草根网红与粉丝社群的再思考

张宁和苏幼真通过在线民族志考察了网红直播间提出,直播间通过特定的直播场景和观赏式互动建构了一个网络新部落的在线场景,弹幕社交和打赏行为则是新部落虚拟人际关系的主要建构方式。[12]也就是说,直播不仅仅是被观赏的表演,也具有真实的人际交往的特性。不同于社交媒体的全民匿名信息节点的模式,直播与直播观众由于特定身份和身体的介入,更加贴近现实的社交模式。吕鹏在对快手主播们的情感劳动的研究中,指出了作为情感管理工具的情感劳动的话术实践符号,即为我们在网络上时常可见的“老铁”“家人们”“臭弟弟臭妹妹”等。虽然在劳动理论框架下,观众与主播是存在交易关系的,但是这与公开透明的商品交换不同,这一套情感关系是没有“标准化的社会形式”,而是通过这些称呼将所有参与者的关系符号化的。[13]

这也从另一个角度揭示了一个问题,那就是直播间的主播的粉丝和传统影视媒介的粉丝之间会产生一些差异。首先,我们可以从类亲缘的称呼看出,主播与直播间的观众关系更加平等和接近。之所以这么说,在于电视产业成熟过程中,受众对于演艺专业性有了一定的共识,在这样的前提下,短视频创作者的看起来不那么专业的感觉,带给了受众亲近体验。[14]其次,从“老铁”这样挪用性很高的称谓,我们还可以看出主播对直播间的观众的独占性较低。从事实层面来看,传统偶像明星的粉丝群体近年来在各类平台打榜、做数据是服务于某位特定明星的品牌价值的行为,所以在粉圈里有“粉籍”这个概念,“粉籍”这个称呼不同于“老铁”,明显蕴含了一定的排他性。从商业背景来说,一因是由于“在直播行业,想要单打独斗成为直播网红已然很难实现了”。[15]而换从受众角度来说,这或许是重新思考粉丝社群的一个契机。例如快手传奇人物及其周边的“辛巴家族”,是网红与网红之间一种被符号化的关系性。又例如网红主播李佳琦与其“小助理”叙事的成立,无疑加强了直播间的趣味性。不同于初期CP叙事的一个收紧或者说闭合的倾向,受众对于媒介表演者关系性的描述逐渐开放的一点正是值得关注的。

四、关系性消费试论:信息社会的抵抗与关系性的“闲逛者”

关于粉丝或粉都(fandom)研究,从20世纪90年代在英语圈盛行,乘着大众电视媒介文化的飞速发展,继而在我国也普及开来。直到CP文化脱离性别、性少数议题走向“全民CP”,再到本文所关注的“贴贴”的泛滥,可以观察到受众正愈发趋于“不介入”。

列夫·马诺维奇针对新媒体的交互设计曾类比到,就好比极简设计风格是在一个充满品牌和商标的社会里人们对复杂信息的对抗一样,现代主体通过拒绝暴露自己的主观性,来规避新媒体使用中被预设好的底层逻辑。[16]本雅明从巴黎的城市空间的现代性与公共性的考察中,借由波德莱尔的文学阐释了“闲逛者”的形象,闲逛者是“人群中的人”,[17]以逆反于高速社会发展变革的姿态“闲逛”于“拱廊”之中,以观察者的态度安身于城市的存在。他们既是现代性的目击者,也是现代性的产物。[18]本雅明在对于现代性的考察中包含了从集体无意识的切入,在对于闲逛者的描述中,“拱廊”是对于个人的外部的、对于集体的内部的存在。这一关于“拱廊”的洞察和马诺维奇对于新媒体交互平台的洞察有很多相通性。本雅明认为,真正的“闲逛者”正是因为看穿了拜物教奇观的诡计,所以采取了一种距离化的反讽姿态,用一种疏离的目光对他们进行观察研究。[19]虽然如今与19世纪的巴黎时代间隔久远,但是工业社会转型期的“闲逛者”的不适感背后,却有很多与信息时代相通之处。因为如果说“闲逛者”内含了对景观消费主义的梳理欲求与抵抗,是由于当时在巴黎暴发式的消费物的增长与消费主义的成型,那么对于关系性的凝视与不介入,也从一定程度上反映了如今被动性获取信息的时代背景下,受众对于更加复杂的“社交关系=主观化后的外部世界”的梳理与抵抗。“闲逛者”所面临的是资本主义社会空间生产中僵硬的公共空间与私人空间的割裂,[20]就如同如今信息已经高度被动获取的境况下网络用户会面对的信息取舍的焦虑。

这也并不完全是消极的对策,宇野常宽针对加速的网络世界指出,“在21世纪重要的是我们如何将他人的‘非日常’故事变成我们自己的‘日常’故事……如果我们不建立起重新编织自己故事的力量,我们最终会被互联网的速度所淹没。”[21]从结构上来看,观众的所处位置十分重要,“现实”和“虚构”的观看中观众采用的是第三人称视角,而基于新媒体平台和数字媒介艺术之上的“贴贴”的观看——蒙太奇的缺席——为观众建立了一个模拟第一人称视角的连续性的叙事空间[22]。换句话说,在虚拟主播直播间的场景下,观众也有一个虚拟的“肉身”其实是和虚拟主播们同时在场的。而这种境况我们也可以理解为,通过这种视角的转化或模拟,观众们蕴含着重新将过饱和的他人的故事,重新编织为自己的日常故事的可能性。换言之,在面对信息的繁复与预设选项的强制性时,关系性消费空间的建构与充实,开拓了观众主体替代性的可能。

参考文献

[1]柴那典.初音ミクはなぜ世界を変えたのか?[M].東京:太田出版,2014.

[2]郭萌萌.二次元虚拟偶像的生产及其接受心理[J].媒介批评,2019(00):16-31.

[3]沈文琪.网络自制剧“CP”热现象解读[J].视听,2019(11):49.

[4]孙芊芊.我国耽美改编网络影视剧兴盛原因与发展对策——以《镇魂》《陈情令》爆红为例[J].电影评介,2020(10):17.

[5]東園子.宝塚·やおい、愛の読み替え―女性とポピュラーカルチャーの社会学―[M].東京:新曜社,2015:35.

[6] ITmedia business online.進化を続ける「VTuber」ビジネス、今どうなってるか知ってる?[EB/OL].(2021-05][22021-08-30],https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2105/13/news146_3.html.

[7]大塚英志:『定本物語消費論』,角川書店,東京,2001=1989.

[8]東浩紀:『動物化するポストモダンーオタクから見た日本社会』,講談社現代新書,東京,2001.

[9]张依.虚拟偶像直播热现象探究[J].新媒体研究,2019,5(17):72-75.黄婷婷.虚拟偶像:媒介化社会的他者想象与自我建构[J].青年记者,2019(30):28-29.

[10]谭雪芳.从圣像到虚拟现实:图像媒介学视角下虚拟现实技术智力美学[J].福建论坛(人文社会科学版),2017(6):171.

[11]伊藤刚.テヅカ·イズ·デッド : ひらかれたマンガ表现论へ[M].NTT出版,东京,2005.

[12]张宁,苏幼真.网络直播间:新部落的建构及其亚文化特征[J].现代传播,2017(10):128-132.

[13]吕鹏.线上情感劳动:短视频/直播、网络主播与男性气质——基于快手的数字民族志研究[J].社会科学,2021(6):184.

[14]北村匡平.「デジタルメディア時代の有名性·<アニメーション>としてのバーチャルYouTuber」,伊藤守(編著).ポストメディア·セオリーズ·メディア研究の新展開.ミネルヴァ書房,京都,2021:242.

[15]胡泳,张月朦.互联网内容走向何方?——从UGC、PGC到业余的专业化[J].新闻记者,2016(8):25.

[16]列夫·马诺维奇.新媒体的语言[M].车琳,译,贵阳:贵州人民出版社,2021:129.

[17]瓦尔特·本雅明.巴黎,19世纪的首都[M].刘北成,译,北京:商务印书馆,2018:121.

[18]汪民安.游荡与现代性经验[J].求是学刊,2009(4):22.

[19]吴琼.拱廊街·奇观化·闲逛者——本雅明的拜物教批判[J].河南社会科学,2014(4):30.

[20]吴琼.拱廊街·奇观化·闲逛者——本雅明的拜物教批判[J].河南社会科学,2014(4):28.

[21]笔者译,宇野常寛:『遅いインターネット』,幻冬舎,東京,2020:208.

[22]列夫·马诺维奇.新媒体的语言[M].车琳,译,贵阳:贵州人民出版社,2021:144.

(作者程遥系深圳大学传播学院助理教授)