12月8日,深圳市规划和自然资源局在召开“深圳市地名图录典志新书发布会”,邀请编辑、出版和专家团队、市民代表,共同见证《深圳市地名志》《深圳市标准地名词典》《深圳市标准地名图录》系列丛书正式出版发行,并分享新书亮点特色和幕后故事。深圳市规划和自然资源局党组成员、副局长丁强出席发布会。

第二次全国地名普查成果实现转化

发布会介绍,《深圳市地名志》《深圳市标准地名词典》《深圳市标准地名图录》系列丛书为第二次全国地名普查成果转化重点项目。2014年至2018年,全国开展第二次地名普查工作,要求各地“充分利用普查成果,编纂出版地名图、录、典、志等各类地名图书,向社会提供准确权威的地名信息。

深圳市规划和自然资源局组织了地理、史志、地图、民俗、交通、建筑、旅游、规划等领域的专家、学者和地名工作者,从2018年至2020年12月初,按照“全国最美”的高标准精心编纂完成。并以这套三年磨一剑的精品丛书献礼深圳经济特区建立40周年。

地名典志图书中,每一地名词目都标注有独一无二的“地名代码”,为20位数字编号。这一代码是该地名在国家地名信息库中的代码,典志图书文本与数据库链接,为智慧城市的地名系统实现精细化和动态管理打下基础。

200个地名720度全景航拍“上天入地”

据介绍,首本《深圳市地名志》于1987年1月出版。此次是深圳第二次整理、编辑、出版地名志类图书,分上、下册,由海天出版社出版,收录总词目203个,其中199个为现今使用中的标准地名,4 个为历史地名;计110万字,收录地图1幅,照片980余幅,720度航拍全景链接194个。

新书收录的地名由相关专家与机构在普查资料2万余个总词目中,综合考虑地名所承载的社会与文化意义采选得出。尤为一提,新书着重挖掘地名在“历史文化”与“改革开放”两个维度上的社会意义:

“改革开放”之后诞生的新地名是深圳城市名片中不可或缺的部分,同时也正是深圳地名的独特性所在;不同于公众对深圳“新兴城市”的印象,这座坐落在南海之滨的现代化都市实则历史悠久。大量存留的历史建筑与口耳相传的老地名,记录了深圳现代化之前的地名密码。

新书配图由720度航拍全景(二维码链接)、航拍照片、当代实景影像、历史影像与标准地图构成。全书收录近200个地名的航拍全景影像,720度立体呈现了本书出版时,深圳市内各个代表性地名及其周边的实体景观,读者通过扫描二维码直接观看,实现线上、线下联动阅读。航拍链接的加入,在全国各地的地名志图书中应为首创。 此外,近1000幅配图来源于30余位摄影师与海内外多个收藏机构,记录了深圳地区从19世纪中后期至今各个时代的地名境况。

“1+10”:市、区地名志系列出版

在《深圳市地名志》出版的同期,深圳市各区的区级地名志已编写过半,共10卷本,计划于2021年出版。12卷本的图书将构成完整的“深圳市地名志系列丛书”,收录的总词目超过1000条。

此外,南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山六区将于2021年出版的区地名词典,与《深圳市标准地名词典》一起共7卷本,所组成的“深圳市标准地名词典系列丛书”收录地名总词目将超过8000条。

这一系列作品的出版发行,对提高地名标准化水平,加强地名信息化服务建设,促进地名文化研究、保护、宣传、发展具有积极的推动意义。

《深圳市地名志》的书籍设计也颇有巧思。书籍尺寸与1987年版地名志保持一致。外封设计古朴大气,布面书脊,配手绘腰封,其上绘制了深圳各区地标。内页的每个地名篇章,版式标准化,栏目一致、文字相异,以凸显志书的规范性。深圳市区级地名志的外封为市地名志同风格的手绘地标,10卷本封面相连可构成连贯的长卷,铺展深圳自西向东的美好景色。

地名图录为深圳首版地名专题图册

本次成果转化工作还推出了《深圳市地名图录》。该书融合地名图与地名录,是地名成果转化一次有益创新。

地名图由序图、各区分幅图和标准地名索引组成,在序图部份图录编绘了粤港澳大湾区、建置沿革、深圳地势、深圳海岛、深圳交通的专题地图,在分幅图图组中首次以全覆盖的方式编绘了深圳各区、功能区区划图,以更大的比例尺编绘各区分幅地图承载更多的地名数据。地名图录根据公开地图内容表示若干规定和版面图幅承载量,收录约2.3万条地名。

本图录是反映深圳市地名现状的一本大型专题地图集,是汇集和展现了全市标准地名的大型资料性图书,对推动深圳市规范使用标准地名积极意义。本图录为深圳市首次出版地名专题图册,适用于各类专业人员使用,对于促进城市地名公共服务有着重要的意义。

推广本土文化,打造城市文化名片

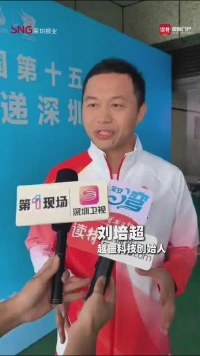

发布会上,深圳市本土文化艺术研究会荣誉会长、广东省民俗文化研究会第二届副会长廖虹雷,著名出版人、《深圳市地名志》《深圳市标准地名词典》专家编委南兆旭等,分享了系列新书出版的幕后故事,深情回顾了深圳这座城市的历史传承。

地名,既是历史的积淀和升华,更是现实的记录和刻画,代表人类文明源远流长重要的基因和密码。深圳有着6700多年的人类活动史、1700多年的郡县史、600多年的南头和大鹏古城史,以及300多年的客家人移民史,更有人文内涵丰富、地域特征鲜明,承载纷繁历史的地名演化史。文化记忆化为一个个老地名,流传、演变至今,历久弥新,倍感厚重。而深圳经济特区建立以来,经济腾飞、百业兴旺;从一座总人口仅30余万的边陲小镇奋发图强,一跃成为南海之滨粤港澳大湾区的耀眼明珠。涌现的新山川、新地貌以及无数新设施、新建筑、新通衢等,五彩缤纷、蔚为大观——新地名成为深圳城市发展的闪亮名片。

2020年新版《深圳市地名志》《深圳市标准地名词典》与《深圳市标准地名图录》遵从国家与省、市地名普查成果转化规范,吸收1987年版《深圳市地名志》与先前地名文化建设成果的精髓,全面、准确、专业地从地理、类别与时间三个维度,立体化、全景式展现当代深圳地名特点,回溯地名历史沿革。丛书着重突出深圳的区域特色,尤其是改革开放后的地名文化特色,希望能在推广深圳本土文化、普及地名知识、建设家园理念上具有积极作用,也能为地理学、历史学、民俗学、语言学、生态学等学科的研究提供有价值的参考。

【读特新闻+】

深圳代表性地名沿革故事

“深圳”之名,最早见于清康熙《新安县志》,书中记载,康熙七年(1668),新安县建深圳、盐田、大梅沙、小梅沙等21座墩台,这些边陲哨所,逐渐形成人口集中的墟(墟即集市)。县志中也第一次出现了“深圳墟”这一名称。至清乾隆、嘉庆年间(1736—1820),相当于今日深圳市的区域内已出现36个墟,深圳墟即是其中颇为繁华的一个,当时的“深圳墟”仅指现今罗湖区东门老街一带。清康熙年间(1662—1722)编纂的《康熙字典》对“圳”字的解释是“江楚间田畔水沟谓之圳”。深圳得名于深圳墟,而深圳墟因其附近水泽密布、集镇西侧有一条深水河沟而得名。

福田区:古称“幅田”“隔田”,指一块块成格的田地。

罗湖区:罗湖村地处古螺溪下游,地势低洼,遇雨积水,被称为“螺湖”。

南山区:因区内有南山。

盐田区:古代产盐之地,至宋代该地隶属官富盐场。

宝安区:古“宝安县”内有“宝山”,山内有“宝”(银),取“得宝而安”之意。

龙岗区:古传说有神龙从梧桐山腾飞,降落于该地山岗上。

龙华区:龙华墟坐落在龙胜堂村龙岗顶小山,又取繁华之意。

坪山区:当地地势较为平坦,仅东南部有一较高的田头山,其余均为低矮山丘或平地。

光明区:取自光明农场,光明农场于1958年1月正式成立。

大鹏新区:因大鹏守御千户所城而得名,大鹏守御千户所城始建于1394年。

编辑 许舜钿