◎梅山中学 初二(3)班 周晨曦 指导老师:柏华

“月儿圆圆,挂天边,月儿圆圆,甜又甜。”每当中秋童谣在耳畔轻响,我总会被拽回记忆深处,那是家乡月饼的味道在呼唤,混着老巷里桂花的甜香,一同酿成了时光里最醇厚的念想。

记忆里的味道,是一根系住乡愁的彩绳。无论我在多远的地方,它总能把我拉回那条红砖青瓦的老巷——中秋前后,巷口那棵老桂树总会缀满细碎的金蕊,风一吹,花瓣就落在青石板上,连空气里都飘着清甜。小时候,最鲜活的画面莫过于中秋前全家围坐做月饼的场景。天还没亮,奶奶就已在堂屋的桌前摆开了食材:面粉、起酥油在粗瓷碗里泛着暖光,豆沙馅裹着提前腌好的桂花,咬开能尝到颗粒分明的蜜渍花瓣;五仁馅里的核桃、杏仁是爷爷提前炒好的,还带着焦香。等家人都聚齐了,堂屋便成了欢乐的海洋,我踮着脚趴在桌边,看奶奶将面团揉得软韧,爷爷把馅料团成圆球状,再一同塞进刻着“中秋团圆”的木模具里。“使劲压才会有形!”爷爷握着我的手往下按,模具松开的瞬间,带着花纹的月饼就滚了出来,我连忙把它们摆进烤盘,刷上一层金黄的蛋液。

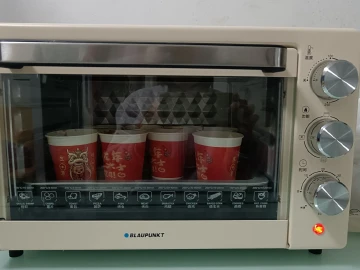

烤箱里的温度慢慢升高,月饼的香气很快就漫了出来,混着巷口的桂花香,在老巷里绕着圈儿飘。邻居家的阿姨会隔着院墙喊:“婶子,你们家又做月饼啦?闻着就香!”奶奶便笑着应:“等烤好了,让孩子给你送几块!”不多时,一个个圆润如金元宝的月饼出炉,我迫不及待拿起一块,烫得直甩手,却还是忍不住咬下一口——酥皮簌簌落在衣襟上,豆沙的甜混着桂花的香在舌尖散开,爷爷还悄悄在我这块里多放了几颗杏仁,嚼起来脆生生的。家人的笑声在堂屋里回荡,月光从窗棂洒进来,落在装满月饼的竹篮上。

逐渐长大,故乡成了远方,回故乡的次数越来越少。在霓虹闪烁的城市里,传统烤制的月饼渐渐淡出了人们的视野,货架上摆满了包装精致、样式新奇的月饼:冰皮月饼裹着透明的糖纸,流心奶黄馅要冷藏才不会化,甚至还有巧克力味、小龙虾味的月饼。可任凭它们的食材多么昂贵,我总觉得,它们都比不上记忆里的那个味道——没有华丽的包装,却有桂花的清香、杏仁的脆香,更有全家人围坐在一起的温暖。去年中秋,我在超市看到有卖“古法桂花月饼”的,买回来尝了一口,甜味太冲,桂花的香气也寡淡,终究不是记忆里的滋味。

又是一年中秋,我站在城市的高楼之上仰望明月,杜甫的诗句“露从今夜白,月是故乡明”忽然涌上心头。皎洁的月光如银纱般洒落,我仿佛又看到了儿时的自己:抱着刚出炉的月饼,和同伴在老巷里追逐嬉戏,桂花瓣落在我们的头发上、衣领间;爷爷坐在门槛上,给我们讲嫦娥奔月的故事;奶奶则把凉透的月饼装进竹篮,叮嘱爸爸给巷里的老人送些去。那些画面如走马灯般在眼前闪过:爷爷粗糙的大手将面团压进模具,金黄的月饼在烤箱里慢慢膨胀,老桂树的影子在月光下轻轻摇晃……熟悉的模样和味道,瞬间将我拽回那个无忧无虑的童年,拽回那个阖家欢乐的中秋。

“月儿圆圆,笑翻天,月儿圆圆,庆团圆。”原来,月饼从不是简单的节令食品,它裹着桂花的甜、家人的暖,是团圆的见证者,是乡愁的寄托,是记忆里永不褪色的味道。

点评:本文以童谣为绳,将记忆里的中秋滋味层层串联,情感真挚且细节饱满。从老巷桂树落英,到全家围坐揉面压模,再到烤箱飘出混着桂香的饼香,每个场景都如画面鲜活,勾连起读者对团圆的共鸣。整篇文章在味觉、视觉与情感的交织中,酿出了最动人的中秋意蕴。