苹果宣布iPhone 13减产1000万部,“缺芯”导致全球汽车减产超一千万辆,百事可乐发出涨价预警……新冠疫情冲击下,全球供应链陷入危机。在错综复杂的国际形势中,科技博弈成为了大国博弈的最终主战场,集中体现在产业链、价值链、供应链治理权的争夺上。

充满活力的专精特新中小企业正是产业链、供应链上的关键一环。根据工信部发布的前三批专精特新“小巨人”企业名单,深圳共有169家企业入围。这些“小巨人”是如何成为行业“隐形冠军”的?深圳在企业质量、规模数量及区域竞争中面临哪些问题和挑战?

产业链上的实力担当

深圳“小巨人”图鉴

深圳作为我国高新技术产业高地和风向标,在突破国际“技术高墙”封锁过程中,更具有时代紧迫性和客观需求。截至目前,包括“小巨人”企业在内,深圳市拥有国家级和省级“专精特新”企业超1100家,这些企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化四大特征,专注于产业链上某个环节,在不同的领域积极谋篇布局,聚焦我国产业链、供应链发展的“短板”,加速追赶。

例如,专注研究高端微型计算机的“小巨人”企业航顺芯片,其生产的芯片广泛应用于AI人工智能、汽车、电子等领域,为小米、华为等科技企业提供了核心技术支持。深圳佰维存储科技股份有限公司专注半导体存储器和先进封测制造,属于国家战略产业,是当前产业链供应链的关键环节重点布局的优秀企业。

深圳“专精特新”企业不断加大企业研发投入,持续专注行业的前沿技术。据深圳市中小企业局统计,2020年深圳169家“小巨人”企业累计研发投入达到56.33亿元,研发投入占主营业务收入的比值达到7.63%,累计拥有发明3500多项,平均每家企业拥有发明专利20项以上。

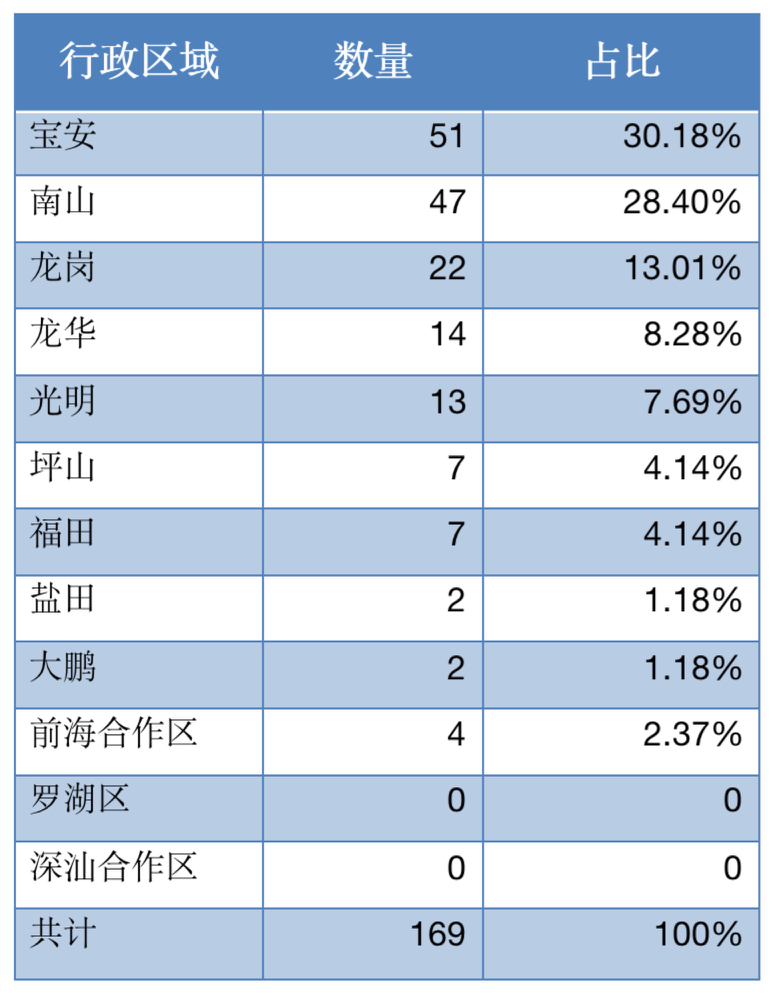

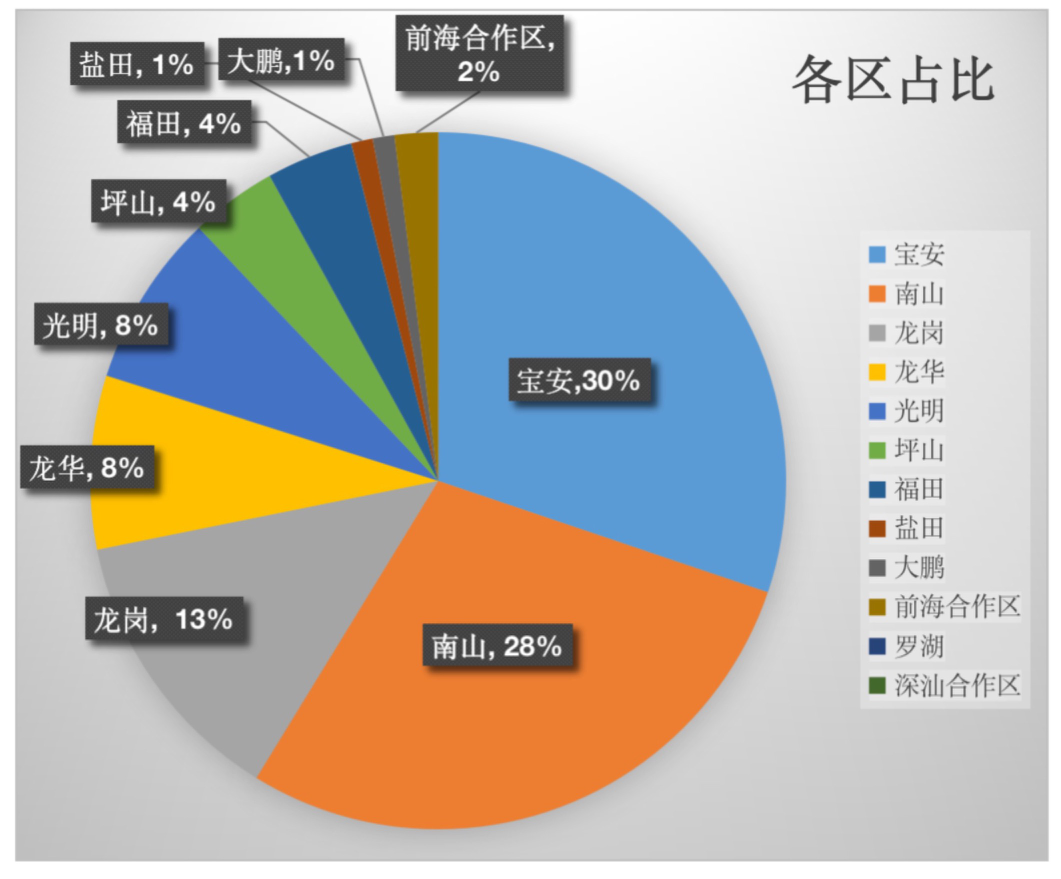

“小巨人”都分布在哪些区域?从深圳内部看,南山、宝安、龙岗、龙华几个产业大区是“专精特新”企业的集中地区。宝安作为中小企业扎堆的区,有51家,占全市比重高达30%,其次是南山区47家,占比28.4%,龙岗22家,占比13%,龙华也有14家,占比8.28%。同时,也要看到,前海仅有4家企业,罗湖和深汕合作区目前还没有企业出现。

各行政区“专精特新”企业占比。制图:读特智库

从市场里“长出来”

布局瞄准硬科技

“小巨人”是怎样炼成的?可以说,深圳的“专精特新”企业是从市场“长”出来的。长期以来,深圳的产业更多依托市场需求发展壮大,从产业链、供应链的发展市场中找到企业发展壮大的土壤和成长空间。这些企业成立时间大多数超过4年,其中123家企业专注某一领域超过10年,主营业务收入占营业收入比重都超过90%。

深圳专精特新企业生产车间。深圳商报记者 廖万育 苑伟斌 摄

这类企业深耕主业、聚焦创新,在市场上找到了自己的成长之路,也找到了独门秘技。例如,深圳科安达电子科技股份有限公司的计轴系统已在全国40多个城市超过180条城市轨道交通线路中得到应用,占据地铁计轴领域60%左右的市场份额。创想三维向全球共享其开发的3D打印口罩和护目镜开源文件,公司年销售额增长2.5倍,产品成功打入全球192个国家和地区。

此外,深圳“专精特新”更多从硬科技布局。深圳169家“小巨人”企业的产业方向包含核心基础零部件、先进基础工艺以及关键基础材料等领域,属于《工业“四基”发展目录》所列重点领域,产业强链补链效果显著。深圳“专精特新”企业大多为制造业企业,专业程度高、创新能力强,涉及制造业的核心基础零部件、先进基础工艺,以及关键基础材料等多个重要领域。这些都是深圳产业急需、且产业链短板相对突出的领域,都是产业链供应链的“硬科技”。

深圳“专精特新”

存在哪些隐忧?

首先,深圳“专精特新”企业发展质量亟待提升,以破解当前发展之需。“专精特新”企业是支撑深圳未来发展的新生力量。在深圳产业转型以及华为、大疆等企业国际空间持续被挤压的当下,更需要“专精特新”企业在产业链供应链领域进行战略支撑。从这个角度看,“专精特新”企业的发展质量还需要提升,尤其是对龙头企业的战略支撑以及突破国际围堵的支持上。目前,“专精特新”企业在龙头企业的供应链体系中少有布局,关键零部件仍被国外企业占据主流。

其次,国家级的“小巨人”规模还有待壮大。从“专精特新”企业数量来看,尽管深圳以169家位居广东省第一,但在全国来说,深圳只处于第四位。这与深圳的城市GDP第三、工业增加值全国第一的地位相较而言,一定程度上不匹配。值得注意的是,这次宁波的企业高达182家,超越深圳,位居第三。同时也看到,天津130家、重庆118家,步步紧逼的追赶态势已经全面显现。

国家高新技术企业向“国家级专精特新”的转化效能还需要提升。深圳素来以高新技术产业强市闻名,拥有国家级高新技术企业高达1.8万家。但从这次专精特新企业规模看,深圳高新技术企业转化为专精特新企业的比重并不高,仍需“加把劲”让更多的高新技术企业成为专精特新企业。

专精特新企业占高新技术企业总数的比例。

最后,营商环境特别是制造业环境需改善,空间稀缺性待破解。长期以来,深圳针对企业发展已经形成了一整套培育发展体系。但随着城市的发展,深圳制造业面临着空间擎肘,城市土地空间给予制造业的发展空间越来越有限。从深圳各区的专精特新企业规模也看得出,多数企业还是集中在宝安、龙岗、龙华。

壮大“专精特新”

深圳如何破局?

“专精特新”理应成为深圳的发展名片,也应该成为深圳长期的重要发展领域。考虑到深圳空间有限,单纯追求扩大“小巨人”企业数量并不合适,深圳更应该强调“以质取胜”,发展一批在产业链、创新链具有控制力的链主型企业。

为此,在专精特新的发展道路上,深圳不妨可以从以下几个方面进行着力和聚焦。

● 一是聚焦产业链供应链核心环节。深圳的城市空间有限,我们不可能实现面面俱到、包罗万象的布局,深圳可以聚焦几个重点领域,如芯片、人工智能、智能制造等,围绕城市发展的几个核心链条进行深度布局。

● 二是聚焦国际竞争力的打造。深圳的企业不必讲求“规模主义”,我们比较是发展的质量。在重点行业的基础上,筛选出具有长期发展潜力的企业,将企业培育成具有国际竞争力的“小巨人”。

● 三是聚焦数字科技等新兴领域。在城市综合成本不断上升的前提下,发展数字科技,特别是在智能制造、智能制造的关键零部件、关键材料、关键系统等领域布局,通过打造数字工厂的方式,培育更多的数字制造领域的小巨人。

● 四是聚焦产业政策培育。工信部等产业部门对相关产业资金、政策等进行倾斜,发挥政策引导作用,引导资本、市场进行关注到“专精特新”领域。

● 五是产业空间聚焦。在宝安、龙岗、深汕合作区等地区,规划和谋划一批具有较大规模的土地空间和园区。引导和安置一批“专精特新”企业进行布局,完善园区在专精特新行业的强配套,让这些园区成为深圳未来产业发展的成长营。

编辑:严偲偲

海报设计:平安琪

策划统筹:刁瑜文

审读:韩绍俊

审核:陈建中 詹婉容

转载需注明作者及来源读特客户端