许经燕2月6日在雅星钢琴城亲自为大家讲解(辜晓进 手机拍摄)

一批音乐发烧友2月6日参观雅星钢琴城(许经燕助手 手机拍摄)

雅星钢琴城展出的部分立式和方形古董钢琴(辜晓进 手机拍摄)

我曾多次瞻仰过许经燕先生的欧美古董钢琴收藏,但昨天带着某音乐群的一批烧友前往他在深圳龙华的“雅星钢琴城”参观时,仍再次被那些精美而稀有的古董钢琴所震撼,因为里面又增添了新的珍贵钢琴。烧友们更是兴奋不已,深更半夜还在讨论交流和发朋友圈。

许总收藏的部分钢琴,曾在深圳博物馆、深圳音乐厅等地展出过。最大规模的展览是2016年在深圳机场到达大厅的二楼,有200多台之多。只可惜机场方面的标识不够醒目,旅客下飞机后匆匆在一楼走过,很少有人注意到这个迄今国内最大规模的古钢琴展览。那次展览时间虽长达一年之久,但问10个那时到过深圳机场的人,恐怕至少有9个半是不知道的。

临时展览均非长久之计。如今许总的这些宝贝只能“蜗居”在他自己创办的雅星文化集团公司楼上的“雅星钢琴城”,其中有一层满满当当地放置了五十多台古董钢琴,个个是稀世珍宝,但还不到他收藏总量的十分之一。“雅星”二字,则可以追述到他早年在香港创办的“星辉音乐国际有限公司”。

问他为何用“钢琴城”而不用“博物馆”为这个场所命名,他说他对博物馆抱有敬畏之心,在没有一个永久场地将他至少一半收藏完美展示出来之前,他不会轻易用“钢琴博物馆”这几个字。

许总在东莞仓库的藏琴(许经燕 提供)

许总在伦敦仓库的藏琴(许经燕 提供)

坚持数十载,钢琴收藏蔚为大观

说起钢琴收藏,国内知名度较高的是厦门鼓浪屿的钢琴博物馆。欧洲也有若干著名音乐博物馆,如巴黎的“爱乐音乐博物馆”、罗马的“国家乐器博物馆”、布鲁塞尔的“乐器博物馆”、维也纳的“音乐之家/声音博物馆”等。就我去过的鼓浪屿、维也纳、布鲁塞尔等地相关博物馆而言,其钢琴与许总之收藏相比,皆小巫见大巫。

先说数量。许总迄今收藏的欧美古钢琴已超600台,除了在钢琴城展出和在大中华广场等零星摆放展览者外,主要存储在东莞和伦敦两大仓库里,其东莞有400多台,伦敦有100多台。早前在纽约还有一个仓库,已全部清空运来深圳。就在昨天,他又收到从英国发来的两个货柜共30多台钢琴及烛台、钟表等原始配件。他是专程从东莞赶回来为我们讲解的,然后又赶回去收拾那些新到的宝贝。

再说质量。上周四许总兴奋地发朋友圈说:“踏破铁鞋找到你啦!收了!被喻为钢琴创始圣经中‘十二门徒’之一的乔治·克拉克(George Clarke),开公司没搞几年就破产(1783-1787),但仍可继续创制钢琴一直到1792年,可惜没留两台在世上……国王叫乔治也帮不到。12使徒早就被人忘却。”这台钢琴诞生初期的古琴,暂时还放在伦敦仓库中,等待运来深圳。(注:以下部分钢琴照片因为空间逼仄距离受限,只能拍摄局部)

1885年生产的“芝加哥平房”风琴(辜晓进 手机拍摄)

1850年生产的舒尔茨钢琴(辜晓进 手机拍摄)

钢琴诞生于18世纪初。此前的羽管键琴是用羽毛管拨动琴弦演奏的,这种发音方式音量较小,而且声音难以延长,更无法控制强弱。所以意大利羽管键琴制作师巴尔托洛米欧·克里斯托福里(Bartolomeo Cristofori)发明了一种用弦槌击弦的机械装置,制成可以产生强弱变化的第一台现代钢琴(区别于拨弦发音的古代钢琴),并将这种钢琴命名为pianoforte(意大利语“弱强”),后人取其缩略形式,称之为piano。这种钢琴经过多位乐器制作大师以及巴赫、克莱门蒂等键盘演奏家兼作曲家的不断完善,到18世纪下半叶才趋于成熟。现代钢琴的第一次作为独奏乐器演奏,便是1768年在英国举行的。所以许总提到的乔治·克拉克,被尊为钢琴创始的“十二门徒”之一。

许总的收藏中有大量这类稀释珍宝。现从昨天大家看到钢琴中略举数例,便可一窥端倪:

海顿晚年演奏过的钢琴,这是一台外形与羽管键琴略相似的大型三角钢琴。此琴在海顿1809年逝世后,被运回其故乡的罗劳镇(Rohrau),后竟被当做储存谷物的容器,再过若干年才被运到维也纳,由专家用传统方式修复。昨天我和多数参观者都坐在这台钢琴旁膜拜一番。

海顿晚年演奏过的1801年生产的埃拉德·弗雷斯钢琴(辜晓进 手机拍摄)

辜晓进感受海顿演奏过的钢琴(赵华 手机拍摄)

几乎绝版的克莱门蒂钢琴。穆齐奥·克莱门蒂(Muzio Clementi)是曾经与莫扎特、海顿等齐名的同时代演奏家和作曲家,于1790年开设克莱门蒂琴行,涉足钢琴制造业。据许总介绍,克莱门蒂钢琴在克莱门蒂去世后未能继承下来,存世者极少。昨天看到的是1821年生产的克莱门蒂钢琴,许总还有一台1812年的。

1821年克莱门蒂钢琴(辜晓进 手机拍摄)

施坦威父子(Steinway & Sons)早期生产的方形钢琴。今人皆知施坦威是德国钢琴品牌,殊不知该钢琴诞生于美国纽约。只不过作为德国移民的施坦威家族的后人,有一支在老施坦威去世后回到德国汉堡,用同样的技术继续生产施坦威钢琴。两个施坦威共用一个Logo,但分别标明纽约与汉堡。据许总介绍,如今两个施坦威品牌在国际市场上有严格的划分,德国施坦威涵盖中国市场,而纽约施坦威不得在中国售卖。这大概是国人只知德国施坦威的原因之一吧。由于中国购买力旺盛,导致德国施坦威的生意明显好于纽约施坦威。许总手头有多台19世纪生产的施坦威钢琴,包括纽约版和汉堡版,以及方形、立式、三角等多种规格,其中早期方形施坦威就有8台,早期三角施坦威有10多台。

许经燕在演奏1875年的纽约施坦威钢琴(辜晓进 手机拍摄)

1877年的立式施坦威钢琴(辜晓进 手机拍摄)

早期施莱普立式钢琴。立式钢琴是在三角钢琴和方形钢琴之后产生的,施莱普(J. C. Schleip)是早期此类钢琴的著名生产商之一。昨天我们看到了1828年生产的用天琴(古希腊七弦弹拨乐器)造型的立式钢琴,同样的钢琴在比利时布鲁塞尔乐器博物馆也有一台。

1828年天琴造型的立式钢琴(辜晓进 手机拍摄)

此类名琴不胜枚举。例如全球唯一从第一代钢琴制造家族延伸至今的钢琴品牌布罗德伍德父子(John Broadwood & Sons)钢琴,许总就有63台,时间从1821年直到19世纪末。

许总说现在欧美有两三个最大藏家,但就数量和总体质量而言,现在都不及他,有多个绝版钢琴只留存于他手中。换言之,许总的古钢琴收藏规模已跃居世界第一。

华侨爱乐家庭,赚钱后开始藏琴

在上月28日举行的“庆祝深圳经济特区建立40周年《深圳故事》征集评选颁奖会”上,许经燕代表获奖作者有个发言。这次活动共征集到1000多件作品,最后有30篇分获一、二、三等奖,许总是获奖者之一。他在发言中说,他家是福建归侨,他7岁丧母,1979年随父亲经深圳罗湖桥出镜,欲返回印尼,却又临时决定香港发展。

他的父亲及弟妹们都热爱钢琴,他自己17岁就成为香港国际琴行业界最年轻的钢琴教师和钢琴调音师,1982年创办了“声辉琴行”和“声辉乐谱出版社”,同年还出版了香港第一本《流行钢琴曲集》,在当时十分畅销,也为他积累了早期发展资金。他还凭借1979年路过罗湖桥的记忆写了一首钢琴小品《罗湖桥 Lo Wu Bridge》,荣获香港青年音乐创作作品奖,还因此成为香港作曲家和作词家协会会员。1986年,他创办了“星辉音乐国际有限公司”,并很快成为东南亚最大规模的中英文老歌出版发行商,其首创的“音像展销”模式,创造了上亿元的营业额。1987年,他又创办“博雅教育出版社”。

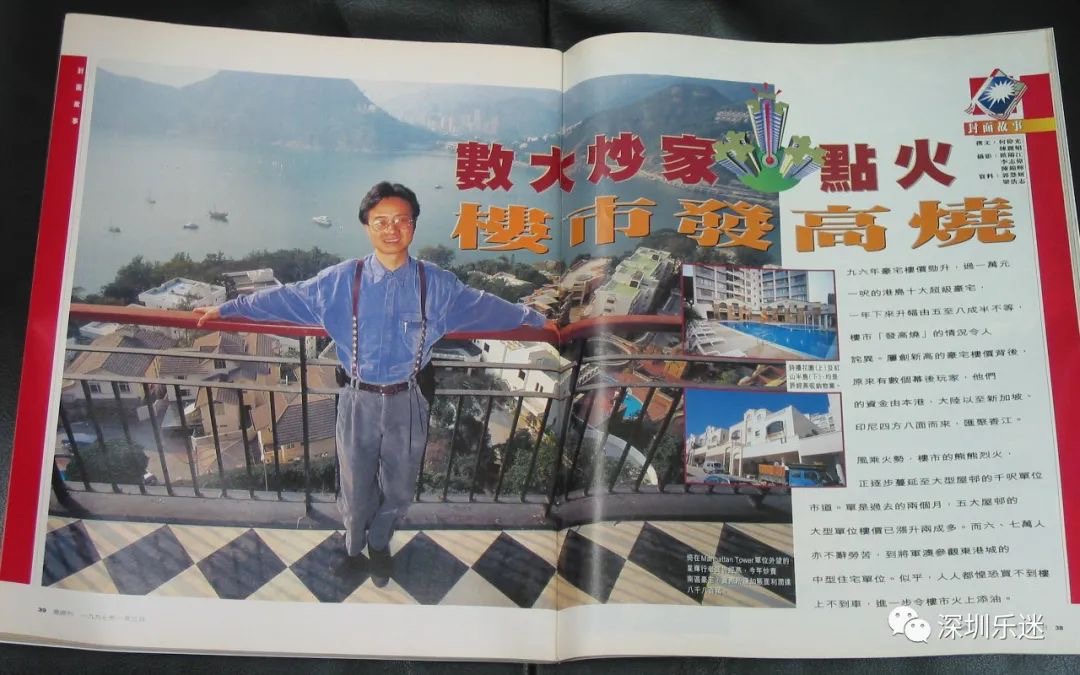

不过许总私下和我说,他后来更多的钱是从房地产上赚到的。他的房产从香港延伸到伦敦和纽约,在上世纪90年代的香港有了炒房的名声。香港的《壹周刊》《星岛日报》《香港经济日报》等媒体都报道过他,说他是“大炒家”。我问他,1998年的亚洲金融风暴也一定有冲击吧?他说,香港无人幸免,但他还好,主要是1998年3月高价进的房产亏损了,之前一直是赚的。

但他对音乐的热情始终未减。他说:“我全家人都弹钢琴,但我父亲就不好好培养我,嫌我手指长的不理想,但我又喜欢音乐,所以笛子、二胡、唢呐、小提琴、手风琴、风琴、钢琴样样不到半桶水。我要让父亲刮目相看!”后来他发现钢琴发源于欧洲,而很多古董钢琴散落民间,便仗着手上有资金,萌生收藏古董钢琴的想法。特别是亚洲金融危机之后,房地产也不好做,就干脆去收集古琴,并随着收藏活动的深入,被钢琴三百年形成的历史文化深深吸引,乐此不疲,直到今日。

许经燕和他的两个儿子,先分别在澳洲和英国工作(许经燕 提供)

1995年9月7日香港《星岛晚报》报道许经燕(许经燕 提供)

1997年1月3日香港《壹周刊》将许经燕列入“三大炒家”(许经燕 提供)

1998年4月7日《香港经济日报》报道许经燕(许经燕 提供)

钟情深圳文化,钢琴悉数运来

许总2003年来深圳创业,起初办了一家教育软件公司,后来涉足印刷业,印制教材、乐谱、CD封面等,都是为自己在香港的教育和文化产业服务的。原来公司在福田区的田面村,后来田面村改造为“设计之都”后,才搬到龙华。

2012年,印刷业日薄西山,他放弃了印刷厂,成立“深圳雅星文化传播有限公司”,随即联合相关部门和群众团体,策划组织“深圳钢琴艺术节”。2013年,首届“深圳钢琴艺术节(季)”在深圳市宣传文化发展专项基金的资助下,成功举行,从此成为深圳一年一度的大型文化项目,迄今已连续举办八届。

钢琴艺术节的圆满举办,以及深圳作为“钢琴之城”(深圳从2008年起在多年文化立市战略的发展基础上提出“两城一都”的口号,即图书之城、钢琴之城、设计之都,皆因有但昭义、李云迪、陈萨等一大批钢琴名师明星,深圳的人均购书量连续十数年全国第一,以及深圳被联合国教科文组织授予中国第一个“设计之都”称号)的音乐环境,令他对深圳的文化氛围充满信心,便决定将自己从世界各地收藏并存放在纽约、伦敦、香港仓库里的古董钢琴陆续运抵深圳。2014年,他在深圳博物馆和深圳音乐厅首次举办“古董钢琴公益展”,其巨大的规模和璀璨的精品引起轰动。2016年又在深圳机场举办为期一年的“穿越时光——历史钢琴公益展”。

我和许先生相识多年,一直觉得他是个有情怀的爱国文化人。他放弃了美国的绿卡,因为不想入美国籍。他的英国护照上写的是“海外公民”。他在新加坡的永久居民身份证上写的是“无国籍”。他迄今唯一保持的国民身份,就是中国香港的“永久居民”。在深圳这么多年来,这位以深圳为家的香港人累计发起或协办过300多场钢琴文化艺术活动,从不计收入和回报。

我不止一次私下问他,从他关掉印刷厂之后,他的文化传播公司从事的活动基本都是只有投入而很少产出的,特别是如此大规模的古钢琴的维护,分分钟要花钱,展览又从不收门票。现在龙华的公司部分楼层对外出租做钢琴培训之类,收入也有限。这样做社会效益固然好,但怎样维系和发展呢?他总是笑着说,“卖房子啰”。近10年来,他已陆续卖掉在美国、英国、香港、内地的多个房产,以支持他疯狂的钢琴收藏和在深圳的公益文化活动。

2016年在深圳机场的公益展(翻拍自《壹部琴书》)

呼唤“深圳钢琴博物馆”

深圳有不少“民间博物馆”,有些已在全国名闻遐迩,如专门收藏展出元代书画篆印的“至正博物馆”,收藏展出历代青瓷的“玺宝楼青瓷博物馆”,藏品汗牛充栋的“望野博物馆”等。许经燕先生的稀世古董钢琴收藏,也足以形成一个大型博物馆,而且是国际顶尖级的。

但钢琴与其他文物不同,其占用的空间更大,且对温度、湿度有着更高的要求。可惜直到今天,许总的绝大多数钢琴还密密麻麻地躺在东莞和伦敦的仓库里,无缘为公众所欣赏。而以许总一己之力,在楼价疯涨之今天的深圳,根本无法建构这样的永久展出空间。

近年许总的钢琴收藏得到深圳市委宣传部及宝安、福田、龙华等区的重视,在活动补贴等方面给予不少支持。我还听说,宝安正计划在区文化中心拿出两层楼作为许氏钢琴的展出场所。但私以为,这样的力度似乎还不足以容纳如此多的钢琴瑰宝。

试想,如果深圳能够建有一座独立的钢琴博物馆,其作为世界独一无二的大规模古钢琴及钢琴文化展出场所,不仅可以为“钢琴之城”大大加分,而且会成为高端游客必到的深圳又一个标杆式人文景观,强化这座年轻城市的历史文化记忆。

事实上,我们自己不动,周边城市就要伸手了。眼前就有一例:藏有自商周以降的各类文物上万件、其中55件被鉴定为国家一级文物的“望野博物馆”,原来一直在龙华文化中心三楼展出的,占地2000多平方米。但去年已被东莞松山湖“夺去”,在那里建起了建筑风格独特的“松山湖望野博物馆”。现在松山湖又频频向许总招手。虽然许对深圳热爱不减,但那么多琴总不能永远窝着吧?

位于龙华区的雅星文化集团(赵华 手机拍摄)

雅星钢琴城局部(辜晓进 手机拍摄)

被东莞松山湖“拉”过去并为之度身定制的“望野博物馆”(杨勇 提供)

编辑 杨哲 审读 刘春生 审核 刘思敏