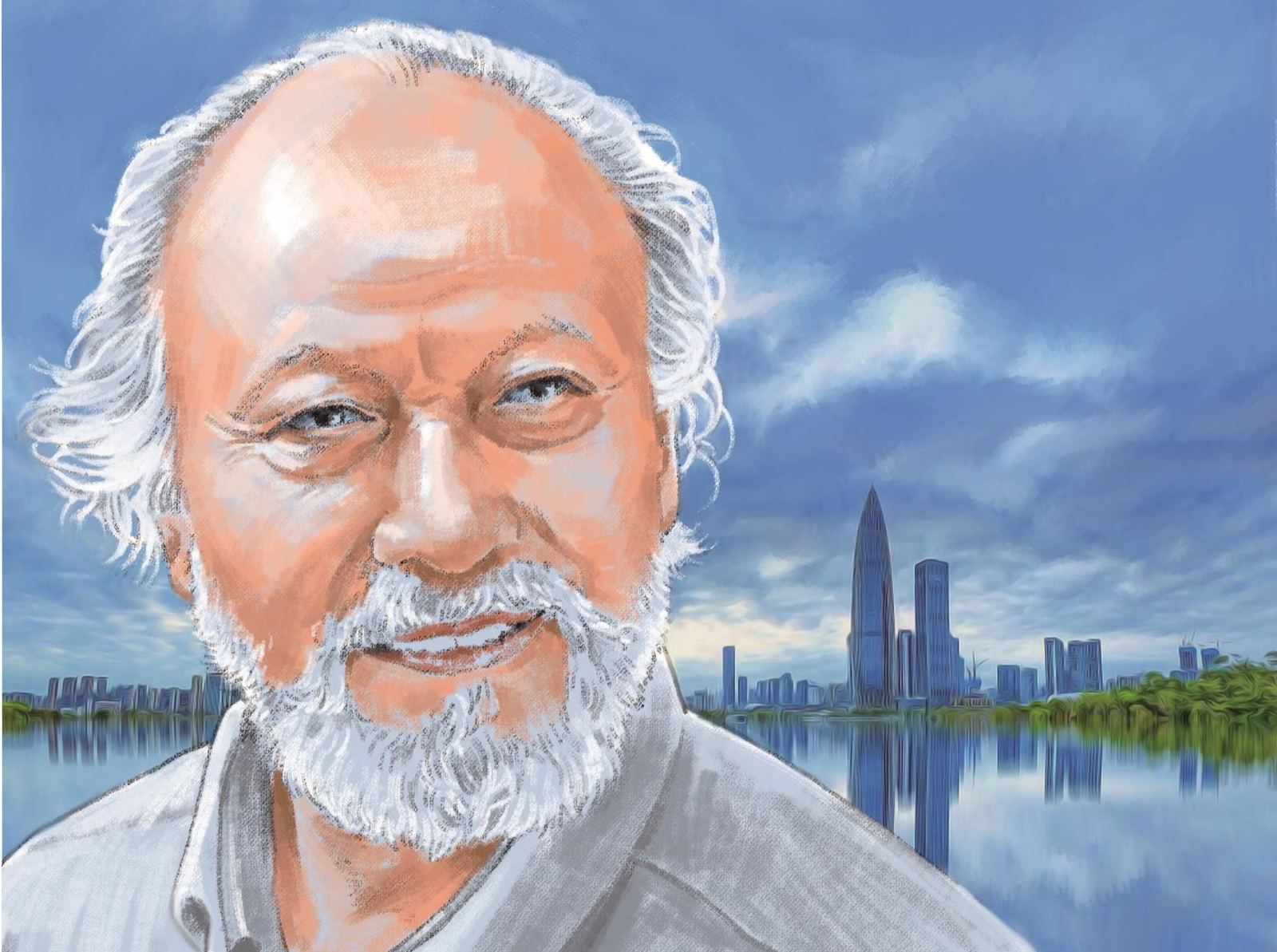

■胡野秋

外地人到深圳,会发现这里的地名与城市气质反差极大,简言之,就是一个非常时尚、洋气的城市却有很多拗口甚至土气的地名,无论是街道名、社区名都让人一时难以启齿。极像一个超级名模起了个名字叫桂花。

究其原因,恰恰反映了深圳快速发展留下的历史痕迹。上千年的农村、渔村,倏忽之间变成超级大都市,再快的脚步也赶不上离去的背影。正如一个人,衣服换起来容易,但皮肤、老茧、皱纹却没那么容易抹去。

我刚来深圳时,因为采访经常要拿着地图找地方,曾经和朋友开玩笑说:“深圳地名有点蒙,到处皆是围与坑。”这倒不是指我们在这里经常被围困,或者经常被人坑,而是指用“围”和“坑” 组成的地名太多了。

比如“围”字。蔡屋围、沙田围、白灰围、水浸围、玻璃围、背带围、吓屋围、水围、福围、新围、老围、草围、基围、海围、上围、下围……

在任何一个城市,假如你拦住一位姑娘问:“请问您三围在哪里?”迎接你的可能是一耳光,至少是一句回骂:“流氓”。但在深圳,你可以光明正大这么问,因为宝安区西乡街道有个三围社区,以前叫“三围村”。三围村里不但有三围街,还有三围码头,处处离不开“三围”。

今天不说“围”,咱们说说“坑”。

深圳带“坑”的地名多如牛毛,屈指一数就是一串,如:杨梅坑、大水坑、白泥坑、老虎坑、料坑、甘坑、塘坑、坑梓等等,甚至还有万年坑。处处有坑,仿佛无坑不成村。但这绝不意味着这里满地都是陷阱,或者到处都是地洞。

其实,在粤语里“坑”带有“低洼地”的意思,这些带有“坑”的村、街、路,大都处于地势较低的位置,大雨一来,很快就成了水坑一片,稍不留神就掉进坑里,所以后来“坑”成了害人的意思,大约也来源于被人陷害掉进水坑的原义。好在今天有了完善的市政排涝设施,即使在雨季,这里也不再被水淹,所以来这些地方也不再怕被坑了。

在这众多的“坑”中,有一个特别出彩的坑,叫甘坑。

这里曾经是一个几乎被遗忘的角落,但现在是一个遐迩闻名的客家小镇,每到周末或假期,这里都是万头攒动的热门景点,甚至被称为都市里的世外桃源。

一、山水相逢 甘坑降生

甘坑位于龙岗区吉华街道,但在古代的典籍上,查不到甘坑这个地名,所有的称谓都只有“柑坑”。

据清康熙年间编纂的 《新安县志》记载:“柑坑山,在七都,周匝四十余里,猺人居之,多产赤竹。”清雍正年间编纂的《广东通志》记载:“柑坑山,在县东北四十里,高百丈,延亘四十里,多产赤竹,猺人居之,与太平嶂夹水并行,项背相望。”

此处有两点值得关注,一是“柑坑”之说,二是“猺人”之说。

柑坑说法的依据,是柑坑山当年到处都是野生的油柑树,深圳本土民俗学者廖虹雷认为“先有柑坑山,后有甘坑村,”也就是说,甘坑村是因山得名。“柑”并不是甘泉,也不太可能是村民后来种植的柑橘,更大可能是山间成片野生的油柑子。这在地方志中也可以找到端倪,《新安县志》对“油柑子”同样有记载:“油柑子山果也,皮滑如柰,色青黄,大如弹丸,味甘而微苦,食后香留舌本,一名洋柑。”

此外,数种地方志中不约而同都提到“猺人居之”,此处的“猺人”也即今天的瑶族人,但在不同的历史时期,往往指代更多的少数族裔,或曰“蛮夷”。这些由梅州、五华、兴宁等其它地方迁入的少数族裔,是最早的客家先民,自宋代便有记载。

而在《新安县志》中对此地“猺人居之”的强调,凸显出柑坑山或甘坑村的偏僻与蛮荒。

至于“柑坑”何时变成“甘坑”,大约应该在晚近时期,最早在清末民初,因为清朝在康雍乾几朝让此地繁衍兴旺,因此山名在转换为村名的时候,多了一些语词的吉祥之意,当然也因为此处山泉丰沛、溪流纵横,所以甘甜的泉水自然取代了先苦后甜的油柑果子,这也是顺理成章的事情。

当你来到甘坑,看见在三面环山、溪水穿越的怀抱中,这个古意盎然的村落安静地沉睡其间,你便会认同这个名字的寓意。

无论是史籍记载中的“油柑”之说,还是口口相传中的“甘泉”之说,都佐证着这个古村是山水相逢孕育的杰作。

▲甘坑小镇大门。

二、村姑醒来 华丽蝶变

甘坑虽然有美好的身世,也有光鲜的记载,但即使在十年前,深圳也没几个人知道这个地方。那时如果你走到这里,除了看破败的房子和漫野的衰草,大抵也看不到什么像样的景致。

说句直白的话,彼时的甘坑还是个脏乱差的客家老屋村。去年我再次造访甘坑客家小镇,一手打造了这个小镇的华侨城文化集团总经理胡梅林和我回忆起他第一次来这里的情景,他说:“当时我被眼前的荒凉惊呆了,一下暴雨,水能淹过膝盖。没想到深圳还有这样被遗忘的角落。”

但胡梅林带着他的团队进入后,以数年之功,埋头梳理客家文化,一点一滴恢复甘坑当年的古风雅韵,他们以客家风情为基础与核心,挖掘和开发乡土文化,复活出一个可与凤凰、大理、丽江媲美的特色小镇。

那个下午与黄昏,我随着主人在小镇蜿蜒的小巷中穿行,漫步于沧桑的鼓楼,走进家风家训博物馆,徜徉在山水田园中的体验农场,让自己沉浸在远离都市的宁静中,只有风从耳边掠过。

在甘坑小镇,你会真切地体会到什么叫“时空穿越”,当你在欣赏着无处不在的客家小凉帽,品尝着传统手工作坊里“客家腌面”的美味,耳听着客家山歌的旋律时,转个弯便看到了VR乐园,戴上特殊的眼镜,你便一下子滑入三维动画世界,小凉帽不再是一个古老的物件,而是一个充满现代感和科幻性的符号,它瞬间打通了我们的五官,并且链接了从历史到未来的各个节点。

▲甘坑小镇俯瞰。

这里不时提到的“凉帽”,是甘坑特有的文化遗产,史书上甘坑“多产赤竹”的记录,也印证了这里独具凉帽制作的资源优势。

凉帽是客家女性最常见的帽子,因为南国阳光炽热,所以客家凉帽除了一般草帽的头部遮光功能以外,还在帽檐处有一圈垂下来的黑色布帘,以遮蔽面部的阳光,所以客家凉帽既遮阳又掩面,也与客家女性不愿抛头露面的传统习俗相关。

“甘坑客家凉帽”是深圳首批非物质文化遗产项目之一,在上世纪50年代,曾经是广交会凉帽生产的唯一指定生产商,甘坑村一度家家户户织,男女老少做,全村每月织出4500多顶,其中一半由中国工艺品进出口公司将凉帽销往港澳、东南亚和英美加等地,受到华侨华人的欢迎。目前,《甘坑客家凉帽制作技艺》已入选省级非遗名录。曾经几乎绝迹的凉帽制作传统工艺,又在新世纪得以传承并发扬光大。

三、光影梦寻 文脉悠长

甘坑于游人而言,是个新晋的网红打卡点。

但是甘坑于我,却另有一番渊源。

2016年底,我不知为何鬼使神差地导演了我的第一部电影,这对于绝大多数怀揣电影梦的人来说尚属正常,但对于一个年过半百的老文青而言,确实有点不正常,这个“老处女”也太老了。

在朋友的推荐下,我来到了尚在复建中的甘坑小镇,并且一眼看中了其中的一栋叫做“状元府”的老房子,那屋脊、那灰砖、那月洞门,处处都是我想的样子,于是我毫不犹豫地把一场重中之重的大戏放在这个小镇。那一周,我们每天从大鹏半岛的剧组驻地,驱车近60公里到甘坑,当时进入小镇的路还没修好,要经过很长一段颠簸崎岖的土路,车上的人一个个本色出演人仰马翻,但一进到小镇,一走进状元府,一下子便进入一个与世隔绝的空间,不用酝酿,全体一秒钟入戏。

▲状元府拍摄现场。

在状元府里,我们尽情挥洒着各自的银幕想象力,我在这里除了过把导演瘾以外,还在环境的诱导下,忍不住客串了一个心中所属的角色。就这样,我与甘坑也就有了神奇的邂逅。

拍完电影,很长一段时间,甘坑都在我的脑海里挥之不去,但却也一直没再踏进小镇半步。这也奇怪。

等我再次来甘坑,已是6年之后,当时甘坑客家小镇的管理者邀请我为他们作一次文化讲座。讲座之前,他们让我先过去预热一下,他们其实不知我几年前早已预热过了。

再见甘坑,让我大吃一惊,此时的村姑已然变成了摩登女郎,状元府还是静默地匍匐在小镇的巷子里,但曾经一枝独秀的大夫第,此时已经淹没在各种新起的旧式建筑中。

此时甘坑的主角变成了“二十四史书院”,一个独立于小镇一隅的明式院落,在这个占地3万平米的建筑群里,可以看到二十四史文献系列展览,有珍稀版本的二十四史,还有中国社会科学出版社《今注本二十四史》,这是第一部全面注释与校点“二十四史”文本的史学巨著,从而改变了“二十四”仅前四史有残缺古注,其余各史均无注释的状况,这也是中国史学界的世纪工程。据称,正是在启动、编纂这套巨著的同时,产生了建设“二十四史书院”的创意,并由华侨城集团纳入甘坑客家小镇的整体规划中。

▲二十四史书院。

在书院中漫游,于浣花溪湖畔,不时会被各种特色书店所吸引,确切地说是书店群,东坡书屋、李白书屋、杜甫书屋等掩映在绿叶红花中,小凉帽亲子绘本屋是学童们的最爱,花兮茶会雅集是琴棋书画的集合体,亭台楼阁、曲径通幽使人片刻间忘掉身外之物。

走完二十四史书院,我的讲座题目也便有了,决定讲《二十四史与中华文脉》。我一直认为,中华文化之所以没有断裂,与这套从未间断过的史书有关,如果没有这套从《史记》到《明史》的二十四史,我们已经无法理清自己几千年的文明。巴比伦、埃及、印度的文明都略早于中华文明,但他们因为基本不修史,所以他们对于自己的昨天是语焉不详的,而中国人对于修史有种狂热,自汉朝以来,每个朝代都有国史馆,史官是中国文官体系的必备,宁可没有宰相,也不可无史官。这也让中华的文脉得以一直香火不绝、赓续至今。

甘坑小镇,以一个小镇的体量,承载了旅游景点之外的内涵,使深圳人的精神有了一个可以呼吸的世外桃源。

版权声明:

本专栏刊载的所有内容,版权或许可使用权均属晶报所有,未经授权,不得转载、复制或改动,否则将追究法律责任。

如需转载或使用,请联系晶报官方微信公号(jingbaosz)获得授权。

编辑 刘珂