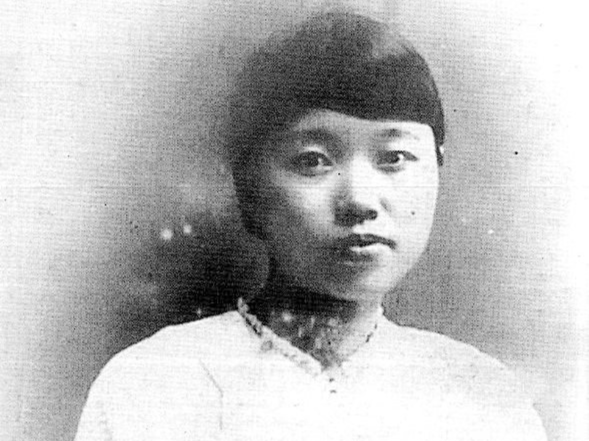

陈定山(1897-1987)工书、擅画、善诗文,曾有“江南才子”之美誉。其父名栩园,字蝶仙,自号“天虚我生”,文章遍海内,生平写诗几千首,着译小说百余部,并旁及音乐、医学等等。又组织家庭产业社,生产“无敌牌”牙粉而致富,可谓事业满中外。蝶仙生二子,定山名蘧,字小蝶;其弟次蝶,字叔宝,皆能文,时人以眉山三苏(苏洵、苏轼、苏辙)比之。有一女,名翠,字小翠,文名尤着,其为文、诗、词、曲,皆酷有父风,更有才女道韫之称。

陈定山十岁能唱崑曲,十六岁翻译小说,还和父亲合写小说,于是大陈小蝶齐名,在文坛有“大、小仲马”之称。因其父事业有成,陈定山五陵年少、轻裘肥马,他说廿八岁便请了严独鹤、王钝根、周瘦鹃、丁慕琴作陪,在陶乐春作“洗笔宴”,从此可以毋须卖文而生了。在西湖边,买下明末“嘉定四先生”之一李流方的“垫巾楼”遗址,凡十八亩,回廊水槛,依图建作,几复旧观,名为“定山草堂”。抗战胜利后,重还湖上,而全园古树悉遭兵燹,廊榭倾坏,不堪修葺。而更有甚者,不久神州陆沉,仓促之间,尽舍家业,只携原配张娴君、二夫人郑十云,渡海来台。他后来在〈齐天乐〉词中有“垂杨巷陌,问何处重逢油碧。南渡风流,几时曾许寄消息。”他说:“少年的绮事回想最易伤感,何况我一生在纨绮中过活,临老艰危,比到入蜀而又出蜀的杜甫,更觉老境拂逆。”杜甫在成都曾营建草堂,但定山的草堂,却是“弃去不复顾”了。他曾感慨地说:“连这台北陋巷中的三间野屋,也将弃去,别为赁庑的梁鸿!诗呢,一生心血,销锁在上海四行储蓄库的保险箱里,马卿别无长物,仅此数十卷诗。”言之不胜感慨万千!

渡海后,陈定山重摇笔杆,创作不辍,有小说:《蝶梦花酣》《黄金世界》《龙争虎斗》《一代人豪》《五十年代》《隋唐闲话》《大唐中兴传》《空山夜雨》《烽火微尘》《北雁南飞》《湖恋》《春水江南》。另有《定山草堂诗存》五卷、《萧斋诗存》五卷、《十年诗卷》《定山词合刊》《黄山志》《西湖志》《中国历代画派概论》《元曲举隅》《词谱笺》等,可谓著作等身。

我接触陈定山的著作可说相当早,应该是大学毕业前夕,我记得去世界文物出版社购买《春申旧闻》,而这本书一直跟着我四十多年了,它是我了解上海掌故人物的必备书籍和查考资料的来源。定公著作中最广为人知的莫过于《春申旧闻》和《春申续闻》了。这两本书早于1955年由晨光月刊社出版,但目前可能连图书馆都不容易见,早已成为古文物了。经过20年(1975)世界文物出版社重新出版《春申旧闻》,次年又出版《春申续闻》,但又绝版多时了。再经40年(2016)我找到定公的孙女勉华小姐授权,重新出版这两本书。这次用的开本都较晨光、畅流为大,除重新打字排版校对外,引文改用不同字体,行距间排得比较疏点,字体也比较大点,不像晨光、畅流版的文字完全挤在一堆,看来有伤目力。新出的秀威版,后出转精,成为此套书的最佳版本。这两书从首次出版至今66年间,历经三家出版社有三种不同的版本。虽然超过半世纪,但定公笔下的上海滩旧闻,一如张岱《陶庵梦忆》中的杭州,前尘往事,历历在目。虽沧海桑田,繁华如梦,依然娓娓动人,历久弗衰,仍为一代一代的读者所传颂。作家李昂也读过其中一篇〈詹周氏杀夫〉而写成《杀夫》的小说,轰动一时。

定公的书籍出版又匆匆过了五年,我心中还是一直记挂着,似乎有些事情未了!今年(2021)仲秋之后,九月的“落花时节”,因访蕙风堂主人洪董事长,无意中聊及定公,堂主人告知不仅定公还有其子克言都是他的旧识故交,主人并带我们在定公晚年所题的“蕙风堂”店招下拍照留念,临别之际,我告知有《定山论画七种》一书似可重新整理出版,他也深表认同。这就成了目前整理出来的《陈定山文存》和《陈定山谈艺录》的缘起。

《定山论画七种》薄薄的一册,是他的夫人张娴君搜集发表于报刊杂志的文章仅七篇,共六万余言。此书出版于1969年,早已绝版多时,国内图书馆亦仅有三、四家收藏。但我认为陈定山论书画的文章当不仅于此,因此从老旧杂志《畅流》、《自由谈》、《艺坛》、《艺海》、《中国一周》、《文星》、《中央月刊》、《中国地方自治》、《国立历史博物馆馆刊》等刊物逐期翻检,甚至找到香港的《大人》、《大成》杂志,最后是利用中研院所购买的上海图书馆制作的“民国期刊全文数据库”找到他早年在大陆时期所发表的三篇论画的长文,共增添五十六篇文章,总数几达三十万言,内容除书画外,更包括诗词、掌故、戏曲等等,于是乃编成《文存》和《谈艺录》二书,定公重要的文论艺评皆在乎此,而且是从未出版成书的。

《文存》包含诗词、掌故、戏曲三类,而最后更附上有关生平与家世的文章,以达其“知人论世”之旨。定公作诗填词堪称高手,各有诗集、词集传世,此书所编乃其论文或诗话甚至以诗词当作纪游之作,十分珍贵难得。如〈李义山锦瑟诗新解〉,他从各种典故的考证来破解李商隐所设下的种种障眼手法,难度是蛮高的,因为自古有“一篇锦瑟解人难”之叹,然而由于定公熟悉这些典故的正用、反用、明用、暗用,而最终指出李义山无题诗系为小姨而作,或许你也会猜出答案,但如何破解的过程才是精彩,难怪也是才子的词人陈蝶衣读过此文会赞叹:“真可谓之独具慧眼,一语道破矣!”。杜甫一直是定公景仰的大诗人(拙文标题引用杜诗,当为定公所乐见也),他写了多篇有关杜甫的文章,其中在《文星》杂志发表的〈杜甫与酒〉,份量颇重的,他甚至将杜工部一生及于酒者,择要编年,分十三阶段,述其缘由,并正其视听。而杜工部最后旅泊衡湘,丧乱贫病,交瘁于心,竟以死自誓,更无一字及酒者。定公叹乎:“盖公早已自知年命之不永,而致其叹息于曲江独坐之时。诗人之穷至于杜甫亦大可哀已。于酒云何哉?”定公善饮,又长于杜诗,考之年谱,“以诗证史”,确是少陵之知音也。他回忆幼年被父亲责骂诗文输给妹妹小翠时,说:“余避席曰:『臣得其酒』。盖妹不能饮,而余饮甚豪,酷肖父耳。父亦笑而解之。”因此善饮是其来有自的,有人曾为文说,陈定山八十六岁时,喝完白兰地之后仍可作画,并且谈笑风生,现场有位酒友惊呆,心中暗自钦佩,此人乃武侠名家古龙。而确实古龙有张著名的照片,其背景是挂着副“宝魇珠铛春试镜,古韬龙剑夜论文”的对联,该对联便是定公所书的。因此他大有以杜甫之酒来浇心中之块垒之意!

再者宋人笔记提及黄山谷和苏东坡时说:“山谷在戎州,闻坡公噩耗,色然而喜。因为从此诗名,无人再会益过他的了。”对此说法,陈定山十分愤慨,因为黄山谷终身推崇苏东坡,可谓不遗余力,固不独形诸诗句,且挂诸口齿矣。如云:“子瞻诗句妙一世,乃云效庭坚体。”又跋东坡〈黄州寒食诗帖〉云:“东坡他日见之,乃谓我无佛处称尊也。”因此定公怒气冲冲地说:“不知苏、黄交情如此之厚,推重如此之盛。这种以小人之心,度君子之腹的传说,也正是章惇、蔡京一般徒党造出来的谣言,用以诬毁前贤的了。”于是他为文替黄山谷辩白,因为东坡之死,消息来得迟缓,当时黄山谷在戎州连噩耗都未接到,怎会“色然而喜”呢?相对的对于渲染艳闻以博取知名度的作品,定公会大加挞伐的,如樊樊山的前后〈彩云〉,他认为绝非“诗史”之作,尤其是对后〈彩云曲〉,他话说得很重:“其诗猥媟,格律甚卑,其事亦得之道听涂说,不能引与前〈彩云曲〉并传,以视吴梅村的〈圆圆曲〉,白居易的〈长恨歌〉,更不可以道里计了。但齐东野人反而津津乐道。”定公衡文、论诗自有尺量,不为世俗流言所左右,可见一斑。

掌故一直是定公的拿手绝活,此书所编均为前书所未收之作(因与上海“春申”无关),而且更加精彩者,因为这些都是有关明郑及台湾的。如〈台湾第一文献——记沈光文遗诗〉,还有〈闽明一代孤臣黄石斋先生殉国始末〉、〈明鲁王监国史略〉均是前人所未道及者。戏曲亦是定公一生之所好,他亦可粉墨登场,他二夫人十云女士,是唱老生的,在上海曾代过孟小冬的班。篇中的“历史与戏剧”除论谈及许多戏改编自历史,但也扭曲或捏造了历史。另外对来台的京剧演员分生、旦、净、末、丑整理出一份名单,并留下他们在台的剧话,可说是非常珍贵的梨园史料。

《谈艺录》整本几乎都是定公谈书画之作,他真正致力绘画大约在廿四岁,不过对书画有兴趣倒是起源很早,他弱冠时看三姨丈姚澹愚画梅而心喜之,曾问姨丈可否学画,姨丈曰:“画必自习字始,能写好字始能习画。”于是他以所写书法向其请益,姨丈认为他是不羁之才,岂仅能画梅而已,于是教他山水画诀。廿五岁那年,他竟悟出一项道理,一心想走“四王”(王时敏、王原祁、王石谷、王鉴)的路子。四王中本以王时敏辈份最高,王原祁、王石谷,都是其学生,定公说他最爱王原祁,因为他的画在于“不生不熟之间”,不若王石谷太过甜熟。对于学习国画,他认为还是必须从古人入手的,博古而后知今;若想摒古弃今,单以天地为师,那是不可能的。至于其中的秘诀在于“摹、临、读、背”。所谓“摹”不是刻板地一笔按一笔的钩勒,而是将画挂起来,看清楚它的来龙去脉,然后在自己的纸上对着画。“临”则祇取其意思及笔法,即古人所谓“背临”,是活的,思考的。摹临之际既已分析并熟悉其格局,便可以将画中各种皴法、点法活用在自己画面上,这是熟“读”了的缘故。以后熟能生巧,进入组织、布局得心应手的阶段,便是“背”的充分发挥了。他又说:“意在笔先,物色感召,心有不能自己,笔墨有所不得不行,然后情采相生,欣然命笔。”“作画必须莽莽苍苍,深山邃壑,如有虎豹,望之凛然,似不可居;而仙巖秀树,蒙杂其间,出人意表,乃为尽山水之性灵,极文人之笔墨。”这些可说都是他习画的心得,原本是不传之祕,如今写出来也是想“金针度人”!

“工欲善其事,必先利其器”,书画必须讲究笔、墨、纸、砚,定公也谈到如果没有一支好笔,正如名将之无良骑,怎能使他画出好画呢?无好笔,纵有好纸亦是枉然。而在画画时“墨分五色”是极端讲究的,他说民国以来,用青麟髓(道洗墨),其次用乾嘉御墨。到了台湾,官礼御墨,也变了稀世之珍。断墨一丸,辄数百金,画家惜费,又不得不求之东京。他又说:“张大千早年学石涛、老莲,几可乱真。抗战时,潜踪敦煌石室中,胜利还沪,画风为之一变。我埋怨他『为什么去向墙壁学?』大千笑说:『好墨好纸都用完了,只好刷了。』由于找不到好墨好纸,而去向画壁讨生活,这是大千的聪明,也可以说他是玩世。”

《文心雕龙》说:“观千剑而后识器,操千曲而后晓声”,定公可说是做到了,因此他对于前人作品的评论可说是精准的,甚至可以看出其作品脱胎于何人,出自于何派。当然这也归功于他对于整个绘画史的钻研,他的〈中国历代画派概论〉长文是掷地有声的重要论著。同样地他的〈读松泉老人《墨缘汇观》赘录〉一文,几乎把故宫典藏和私家收藏的名帖都看遍了,才能写出这样精彩的文章,他说:“或睹于故宫,或觏之藏家,无不精诚赫弈,千载如新。有宋两代名臣真迹,几尽萃于此,虽有二三佥壬,亦如蓬生麻中,不扶自直矣。令人过目不忘,洵有以也。”

陈定山早在1920年即活跃于沪上美术界,筹办美展活动、主编。而1935年故宫博物院要挑选文物参加英国举办的“伦敦中国艺术国际展览会”,他被聘为负责书画部十一位审查委员之一,可见也是借重他在书画的鉴赏能力。据学者熊宜敬说:“1947年9月15日至28日在上海市南昌路法文协会展出『中国近百年画展』。配合这项展览,上海美术馆筹备出版了《中国近百年名画集》和《近百年画展识录》,由陈定山、徐邦达、王季迁等执笔,其中《近百年画展识录》,详载了每件展出作品的形式、尺寸、款识、钤印和收藏经过,并附画家传略,全书数万言,是1911年民国肇建后,第一本具有学术研究价值的画展图录。”我因此又特别找到他早期的三篇画论,读者可比较其与来台后的观点有否异同。本书广搜其有关艺苑散论,多达十数篇,均为他论及画人画事的不可多得之作。其中有画史的源流、绘画的理论、作画的心得,更有画家个人的传记,例如〈民国以来画人感逝录〉长文,他就穷三年之力,四易其稿(本书采用他的四稿)方始完成。至于〈树石谱〉更是画国画的基础理论,得其窍门,即刻进阶。最后定公对于作画的结论是:“多求古迹名本,或多读书习字,或出观名山大川,觉胸次勃然,若有所蓄,郁郁欲发,乃藉笔写之。故画者,只是写自己一片胸襟耳。”堪称至理名言,不二法门。

定公少多才艺,得名甚早。壮岁久寓沪滨,驰骋于文坛艺苑,轻财任侠。渡海来台,除短期都讲上庠外,勤于写作,著述等身。然原本出于钟鸣鼎食之家,突遭国变,衣冠南渡,能不无感!于是他发之于吟咏,有《十年诗卷》、《定山词》之作,人间何世,无限江山;听流水于陇头,见夕阳于故国。但定公一生原不只是诗人、词人、小说家、书画家,因此兹书之编就,就是要让读者了解他多才多艺的各个层面,也为后人研究提供更多的材料也。

编辑 贺曦 张克 审读 韩绍俊 审核 党毅浩 曹亮