“那天我和昌龙、野秋,还有晶报总编辑胡洪侠一起聊天,聊到深圳的改革开放史,一个用地名故事来讲述改革开放、梳理城市记忆的创意与执行方案慢慢成形。我们把它命名为‘深城记’”。深圳市政协党组成员陈林对我说。

“元故事”是晶报向大文化转型的一个拳头产品,作为这个产品中的一个特别品种,“深城记”至今已推出29期。从深南大道到甘坑,从南头古城到八卦岭,从老东门到鹤湖新居……深入城市地名的源头,你将发现一个更立体更真实的深圳。

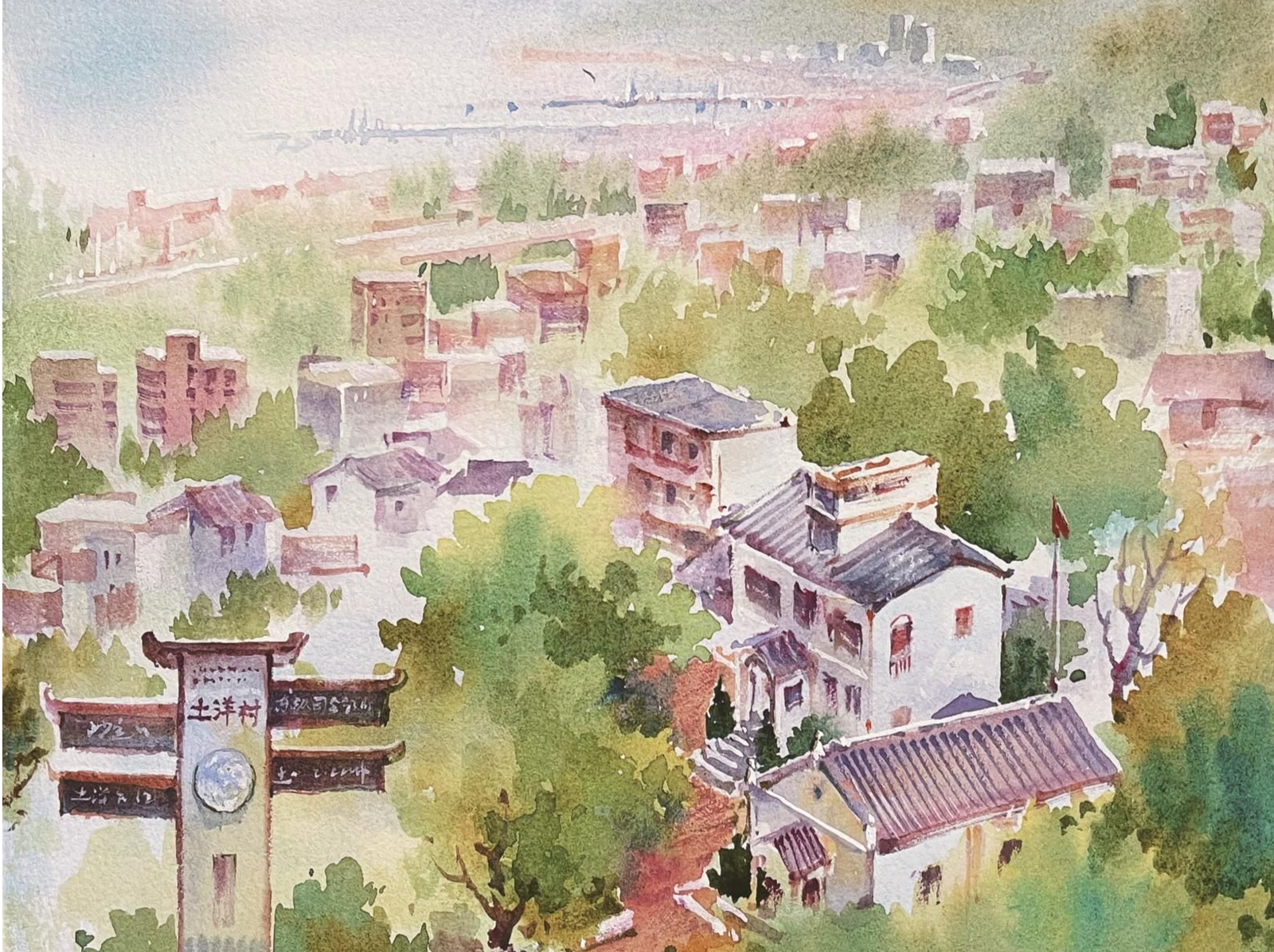

每个地名都是一个独立的文化物种。从当年的“新安八景”,到后来的“深圳新八景”,再到“深城记”所呈现的深圳地名,串起的就是深圳的一部变迁史。一座城市的前世今生,一座城市不断向前延伸的发展脉络,俱在这样新旧面孔交替的城市景观当中。

书写、阅读城市地名的过程,也是我们重新打量与认识城市的过程,是与城市进行亲密交谈的过程。明天是深圳经济特区43岁生日,这也可以看成是我们献给深圳经济特区的一份礼物,是我们致敬改革开放的一种方式。

一

梧桐山西南麓,深圳河中上游,有一个著名的城中村,叫渔民村;村头有一座著名的桥,叫罗湖桥;附近还有一个著名的地铁站,叫老街站。这村,这桥,这站,呈半圆形拱卫着一片颇有历史渊源的区域,古称“深圳墟”,坊间唤作“东门老街”或“老东门”。

这是陈林在“深城记”之《老东门,以及门外那座桥》里告诉我们的。

他在文章里写道,罗湖桥的历史,最早可以追溯到明永乐年间修筑的木石小桥。作为民间自由往来的通道,存在了500多年。彼时,大名鼎鼎的深圳河还叫罗溪,还是渔歌唱晚的水乡,没有沦为风云激荡的界河。“罗”字源于古越语,是古壮侗语对山的称呼,带有“罗”字的山名为古代百越人的遗留,罗湖、罗溪都来自某一座周边湖塘众多的山岭的名字。

这样的历史细节,恐怕很多“老深圳”都未必知道。当然,他要谈的罗湖桥,不是罗溪时代的罗湖桥,而是现代意义上的罗湖桥的故事。他说,他派驻香港工作16年多,无数次从罗湖桥上走过。但是,2004年9月15日下午,他乘坐广九直通车第一次经过罗湖桥。那瞬间的感觉,最是难忘。

当时,已年届不惑的他从首都北京转岗到香港工作,面临全新的环境。由于专业背景是世界近现代史,对香港问题的来龙去脉有所了解,知道脚下这座小小的桥,连接的不仅仅是深圳与香港的地理,还连接着中华民族从屈辱到崛起、从封闭到开放的历史轨迹。

有必要向诸位交待一下,陈林算是一个“新深圳人”。根据媒体公开报道,陈林1994年7月从北京大学国际共运专业博士研究生毕业后,即进入中央编译局工作,其间曾获选派德国作访问学者。后来任职中组部。再后来,2004年9月,陈林获派驻香港中联办,担任社团联络部副部长,后历任香港中联办办公厅主任、青年工作部部长。2020年12月,结束内派工作后,陈林返回中组部工作,直至2021年6月“空降”深圳市政协,担任市政协党组成员。

我很好奇,作为一个“深”龄才两年多的新深圳人,他为什么如此熟悉深圳的历史人文,对深圳怀有如此炽热的情感呢?

他告诉我,他虽然长期在香港工作,但深港同源,深圳又是内地改革开放的先行地,对一河之隔的深圳,他历来有一种特别的深情。来深圳时间不长,对他来说既是劣势,也是优势。劣势是对城市需要逐步了解,优势是,有时候恰当的陌生感反而能让人获得一种新的视角来观察城市,类似于距离产生美,距离也可以避免审美上的熟视无睹。

至于他笔下的深圳地名故事,他说,一方面是查找史料,一方面是亲身寻访、交叉验证。这也是一个不断深入城市肌理,不断修正认知偏差的过程。

事实上,因为他拥有在香港和深圳的“双城”工作、生活经历,有些地名故事几乎是为他量身定做的。比如,他在《四访中英街》里写道,他四次到访中英街,时间跨度近30年。从第一次踏上这条小街,就和它结下不解之缘。也许正因为这个缘分,他心甘情愿地从北京人变成了大湾区人。

第一次是1996年到深圳出差,慕名前往。当时香港回归祖国在即,中英街正处于边境贸易黄金时期尾声,一条宽不过三四米、长不过二三百米的边境小街,日接待游客竟达到10万人。2010年秋天,他已驻港工作多年,从香港一侧再次来到了中英街。街面上新建了一些纪念性观光设施。两年后中英街被国家文化部、国家文物局授予“中国历史文化名街”称号。2021年初冬,他刚到深圳工作不久,第三次走访中英街。第四次中英街之行,则是2023年4月中旬。随着疫情基本结束,旅行团和购物者纷至沓来,街上游人明显增多了,“中英街界碑”前,等待拍照的人排起了长龙。与第三次的走马观花不同,这一次,他还走进吴氏宗祠感受滨海客家迁徙之路,品味天后宫斑驳石柱上留下的百年香火,听取鱼灯舞传承人介绍这一国家级非遗的艺术特色。

顺便说一下,北大毕业的陈林喜作旧体诗,在《深港双城:地名成长的故事》的结尾,他写道:“千古沧桑入碧波/一桥飞渡出山阿/同心共筑青云路/不负双城故事多”。

▲元故事“深城记”首期封面。

▲陈林

▲尹昌龙

▲胡野秋

二

“刚来深圳的时候住在老文化局的院子里,就是档案大厦那一块,老特区报社的对面,旁边就是巴登街。当时最大的感受是耗子多、蟑螂多,书放在家里,特别容易招蟑螂,哈哈。”深圳市政协文化文史委主任尹昌龙这样向我回忆他刚来深圳时的生活场景。

1995年,获得北大文学博士学位后,尹昌龙来到了深圳。他当时有点失望地跟朋友讲,来深圳后才发现,北大中文系毕业的博士好像还没见过,学经济、学法律的倒不少。但是,他还是很喜欢深圳,因为这里有活力,年轻人多,而且,并不像传说中那么热,下场雨,风一吹,感觉很凉爽。

深南路上的“老文化局的院子”成为他落脚深圳的第一站,某种程度上也成了他的深圳记忆的起点。所以,在他的笔下,有了“深城记”之《深南大道》。他说,深南大道的影响力不仅仅在于这条路,还在于这条路周边的建筑及其故事。有了这些故事作为支撑,深南大道差不多就是深圳半部改革开放的历史了。

他还说,讲深南大道就必须讲到邓小平。深南大道如果说是一条改革开放的大道,那么中国改革开放总设计师邓小平就是这条大道的灵魂。也从来没有一条大道像深南大道一样,与小平同志如此紧密相连——这里需要顺便提一下,几天前,也即8月22日,是邓小平同志诞辰119周年。

“深城记”里有一篇《此心安处是园岭》。当被问及哪一个深圳地名令他最有感触时,他首先说到的就是园岭,它与尹昌龙的深圳落脚之地相距不过数百米。

为什么要关注园岭?因为,作为改革开放之初深圳建立的最大的住宅区,园岭是许多深圳人的第一个“家”。那些不远千里赶来深圳的闯世界的人,早期往往寄居在亲戚或者朋友或者同学家里。而随着园岭住宅区的开发,这批人才算真正有了安身之所,包括那些调入深圳工作的公务员、大学毕业生,也是从园岭重新开始了自己的人生旅程。这些早期来深圳闯荡的移民,因为园岭,实现了从移民到市民的身份转变。

很多人的深圳故事,从园岭开始。

在这篇文章中,他还提出了一个有意味的概念。他说,从来源上讲,深圳的人群构成基本上包括两类人,一类是本地人,又称为原住民或“土著”,也有称为老宝安人的;还有一类人是外地人,被称为移民。但他还特别想提到一类人,他们虽然不是土生土长的本地人,但属于最早来深圳的一批外地人,对于后来的移民来说,他们几乎已经是本地人了,基本有家有房,率先进入安居乐业的群体。

他给这个独特的群体起了个名字,叫改革开放原住民。大意是,对于改革开放之前的本地人来讲,他们是跟随改革开放的春风而来的外地人,但来到深圳的日子久了,也几乎成了原住民。他们把家和心都安在了这个异乡,而这个异乡也因此成了故乡。

另一个令他触动的深圳地名是深南大道旁的白石洲。在《白石洲往事》中他写道,作为深圳最大的城中村,曾经的白石洲是一种集体记忆,它是一个符号,一种生活方式,一道无法被忘却的城市记忆。

“文章的原标题叫《白石洲定义深圳》,我个人其实更喜欢这个标题,因为白石洲是另一批深圳人的落脚点,能唤起一代年轻人对深圳奋斗的记忆,漂泊的记忆,闯荡的记忆。”

这里还得提到一个人,陈楚生。陈楚生是海南人,现在北京,但大家还是愿意给他贴上深圳人的标签,因为他唱出了这座城市的灵魂。陈楚生曾经居住在白石洲,这里有过他的爱情,他的弹唱,以及他最爱吃的麻辣烫。他写了一首歌就叫《白石洲》,在歌里甚至可以找到他在白石洲住过的地方,“塘头一坊12栋308房”。

“我觉得对现在的年轻人来讲,这些地名老故事,这些地名里面蕴含的人生经验,其实是蛮重要的。它让后来者知道,我们是从哪里来的,又经历了什么。深圳这座城市最伟大的文化遗产就是它的精神,这种朝气蓬勃的移民精神,这种面海而居的开放心态,以及那种永无止境的拓荒能力,都应该在这座城市得以传承与流传。”尹昌龙说。

▲深城记部分版面选登。

三

跟知名文化学者胡野秋微信联系的时候,他的回复时间一会儿凌晨三点,一会儿凌晨五点。纳闷中问询了一下,才知道他此刻正在美国西雅图阶段性居住,孩子在那里工作。

虽远在万里之外,但说到“深城记”,说到深圳,隔着屏幕还是能感受到他有一种掩饰不住的兴奋。

按照尹昌龙的定义,胡野秋大约也可称为一个“改革开放原住民”了。

1992年,邓小平南方谈话传遍全国,改革再一次启动。就在这一年,胡野秋作为《中国青年报》的记者,被派去深圳采访。当他刚刚踏上这片年轻的土地,就立刻被它充满理想主义激情的气质吸引住了。半个多月后采访结束,胡野秋已经在心里做好了南下深圳的决定。“我在24岁就已经拿到中国新闻界的最高奖项——中国新闻奖。而在一座充满变数的年轻城市,我不知道明天会怎样,也许更好或更坏,正是这种不确定性对于不到30岁的我有强烈的吸引力。”

“当时好多人都不知道‘深圳’怎么念,念成‘深川’。‘圳’本身算是个生僻字,可以说,深圳凭借自己的努力,让大家认识了它。”

来到深圳后,他先是进了《深圳特区报》做记者,两年后创办了《影视双周刊》杂志,任副社长、总编辑。这份杂志的办公地点位于八卦岭,他在“深城记”之《啊,八卦岭》中回忆了自己的这一段岁月——他说,与他感情最深的深圳地名,正是八卦岭。

他在文章中写道,刚来深圳时,看到八卦岭这个名字,脑中便没来由地闪现出读大学时看过的一部日本电影《啊,野麦岭》,野麦岭虽然与八卦岭毫无牵扯,表现的是上世纪初几个日本乡下村姑越过野麦岭去缫丝厂做女工的故事,而当年的八卦岭也是机器隆隆的工业区,里面大多数是从农村进城的农民工,故事不同,况味相近。

在深圳经济特区的发展史上,八卦岭曾经有过耀眼的高光时刻,最先是国内印刷书刊业的龙兴之地,后来成为电子厂和汽车业的旺盛之乡,再后来华丽转身为服装时尚之市,乃至当下一到吃饭时间,很多人便想起那条美食之街。

在这个1.6平方公里的地方,也曾留下过胡野秋在深圳最初的岁月痕迹。他在这里的工业区办过公,在路边的小摊上吃过夜宵,也在不远处体育馆旁的小酒吧买过醉……尤其令他难忘的,恐怕是他在《啊,八卦岭》中津津乐道的一桩广告换办公场地的奇特经历。

文章写道,上世纪90年代中期,是纸媒的黄金时代。当时在八卦岭有家很牛的公司叫先科集团,集团旗下有个先科娱乐传播公司,当时的总经理是叶大鹰,他是叶挺将军的孙子,也是一位有才华的电影导演。胡野秋的《影视双周刊》为先科娱乐做了很多广告,当广告费用积累到一定程度时,叶大鹰慷慨地把他们刚刚装修没多久的一层楼,腾出东边一半给杂志社,杂志社就这样与叶大导的先科娱乐公司比邻而居。

2020年,深圳经济特区建立40周年之际,胡野秋推出了一本《深圳传:未来的世界之城》,反响不俗,短短半年时间就重印了5次,目前已经出版有简体版、繁体版、英文版三个版本,另有法、德、俄文版正在翻译中。

“那么,‘深城记’的写作与《深圳传》有什么不同呢?”

“最大的不同是,《深圳传》更侧重于宏大叙事,力求重返这座城市的历史现场,呈现它不同一般的城市肌理,让读者看到一座城的前世今生。而‘深城记’的写作更轻松自如,有更多细节,更多个人的情感与记忆。”

比如,他在《巴登街:光阴的故事》中这样描述:“当年我的日常采访生活是这样的,临近中午,我在巴登街的各种市井嘈杂声中醒过来,下楼时看见热气腾腾的大排档,便坐下来点一份客家肠粉,凳子上坐满了和我一样夹着公文包、西装革履的年轻人,吃完这顿便宜的‘早餐’,我们便从这里各奔东西,走进各种高档写字楼,开始一天的白领生活。”这样的文字很有画面感,依稀让人看见了上世纪90年代那种因改革催生的马达般轰鸣的生活。

“深圳在任何时候都适合年轻人发展。我们这些闯深圳者当年也都是年轻人。希望‘深城记’里的这些故事,能够为今天的年轻人了解历史与现实提供一条通道。”胡野秋说。

版权声明:

本专栏刊载的所有内容,版权或许可使用权均属晶报所有,未经授权,不得转载、复制或改动,否则将追究法律责任。

如需转载或使用,请联系晶报官方微信公号(jingbaosz)获得授权。

编辑 刘珂

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

@报业er,深圳报业集团“光影跃动·全员视界”系列视频大赛第二季来啦!无论是采访中“猝不及防”的温情小插曲、同事间双向奔赴的默契神助攻,还是深圳街头藏不住的烟火小美好,只要藏着暖意与感动,都能参赛秀出来! 即刻开拍,并在鹏友圈带话题晒你的独家创作,用光影传递身边的温柔与力量吧! 【话题标签】#暖心2025# 【参与时间】即日起至12月31日 【参与形式】个人赛/团队赛 【提交方式】在读特客户端鹏友圈带话题#暖心2025# 发布相关视频 【提交提示】在鹏友圈发布视频后,请同时将视频作品原片发送到指定邮箱:dutenews@163.com。请务必在鹏友圈文案/邮件标题中注明:【暖心2025】- [个人赛/团队赛] - [作品名称] - [作者/团队负责人姓名+部门]。 别犹豫啦,拿起手机/相机开拍,让你的镜头故事被更多人看见!

01:35

01:35#读特小记者哈利·波特禁林体验# 魔法世界降临深圳,全国首个正版授权的“哈利·波特禁林体验”限时开放。 我们邀请读特小记者成为“魔法体验员”,用笔与镜头,记录并定义属于这座城市的魔法记忆。 【如何报名】 请于2025年12月19日前,微信扫码关注“读特在线”,回复“读特小记者”获取报名方式。 具体信息戳https://mp.weixin.qq.com/s/wgD6tVEEqdTfPXxJTUYUDw?scene=1&click_id=13

#不满物业服务能拒交物业费吗?#王先生反映,其居住的小区长期存在电梯故障维修不及时、公共区域保洁不到位等问题,他多次就相关情况与物业公司沟通协商,但问题始终未得到有效解决。在此情况下,王先生拒绝缴纳近一年的物业费。业主因物业服务不达标拒交物业费,是否合法?快来鹏友圈分享你的观点!

这款键盘不错哦

00:28

00:28【图片动态】

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社