■薛忆沩

2013年6月22日,我在北京参加了“财新思享日”的活动。活动的地点相对偏远,在位于海淀区杏石口路的中间剧场&中间美术馆,而活动的规模却远超通常在市中心主办的读书活动,嘉宾也大都是国内文化界的著名人物。上午的活动分为“哲学”“文学”和“阅读”三个沙龙,我被安排在以“重提现实主义”为主题的“文学”沙龙。活动结束之后,与会者在场外的空地上用餐和休息,准备听下午的主题发言。时间过去大概一半的时候,我注意到许多人突然涌向同一处,并且迅速围成很厚的人墙。我不知道发生了什么,也没有什么好奇。等我在四周逛了一圈回来,围观者已经基本散去,被围者的形象显露出来:那也是我熟知的形象。等最后一位请求合影的围观者离开,我走过去与这位应邀来做主题发言的嘉宾握手,同时自报家门。“你也许听说过这个名字吧?!”我不太自在地说。“当然,”凤凰卫视的大明星用非常肯定的语气说:“你是作家的作家。”第一次听人将印象中专用于博尔赫斯的标签贴到我自己的身上,而且是生人,而且是名人,我感觉更不自在。好在虚名迅速转变为实惠:大明星接着提到我的《与马可·波罗同行》,说非常喜欢,说将会为它“开卷八分钟”。意外的实惠让我有机会以谦卑的“谢谢”来结束这意外的交谈。

后来经常有人给我贴上“作家的作家”这个标签:当面贴的不少,书面贴的更多。但是直到两天之前,这个标签还是无法真正贴近我的内心,每次面对我都还是如同那第一次面对,都感觉极不自在。两天之前,当我准备写作这篇文章的时候,这个标签突然再次窜出……而我竟突然得意起来,因为我突然意识到,只要稍加修正,它足以拨开岁月的迷雾,直抵我“文学三十五年”的根基。本文的题目因此确定,本文的结构也随即成形。

1

“《作家》的作家”是一个感恩的故事。故事的起点不妨设定在1984年5月1日,因为这一天,“诗人蓝龙”来到了我的面前。“他从遥远的北方来”:我当天日记里的记载给他的到来蒙上了浓浓的诗意。蓝龙是吉林人,当时就读于大连轻工学院机电系。说他来自北方当然属实,而说他来自远方也不仅仅是出于浪漫,因为他与包括我在内的三位北航诗友已经通过诗歌神交一年之久,相聚首都已经是迫切的需求,“不亦乐乎”也肯定是必然的结果。“理工男”的实习是诗人来北京的正当理由。而“文学范”的会友和朝圣才是他在北京的真正满足……我们那天的交谈从下午一直延伸到半夜。一个令我至今记忆犹新的细节是,晚餐后我们在北航校园的夜色中漫步,来自远方的诗人突然动情地吟诵出这样的诗句:“月亮出来了/告诉这世界/它失去了一位互诉衷肠的挚友/留下满脸的泪渍/一片迷迷蒙蒙的怀念”。他的吟诵如此突然又如此动情,我竟没有意识到那是我自己的作品;另一个令我至今记忆犹新的细节发生在“朝圣”的过程中。第二天上午,我们一起去拜访为朦胧诗摇旗呐喊的北京大学谢冕教授。在教授家的客厅里坐定,我们先奉上自己的油印作品。教授随意翻动几页之后,用略带嘲讽的语气说,不知道现在年轻人的诗作里为什么会有那么多的夜和那么多的梦。“因为夜长梦多!”我顽皮的抢答引起了满屋的哄笑,化解了“圣言”可能带来的尴尬。

“夜长梦多”自然会影响睡眠的质量,甚至引发黑白颠倒和时空错乱等进一步的症状。中篇处女作《睡星》的主人公就是一位正在与这些症状周旋的文学青年。在八十年代下半期,这种呈现边缘心理征候的作品当然会举步维艰。我在《理工男的文学范》一文的引言部分这样写道:

《睡星》于一九八六年一月初降生于北京航空学院二号教学楼一层的一间教室里……当时距离我自己的二十二岁生日还差三个月。坦率地说,我从动笔的那一刻起就对作品的发表没有什么信心。但是我万万没有想到,从降生到面世,这羞涩的“处女”竟会要在神州大地上经历那么长距离的艰难跋涉和那么长时间的焦躁等待。在那炼狱之旅接近终点的时候,我对作品的面世其实已经彻底绝望,我对创作的狂热其实也已经基本冷却,我甚至已经在准备另起炉灶,“重新做人”。那是一九八八年的初夏。那是风平浪静的初夏。突然,一封来自两千公里外的东北松花江上的信件传来了令我难以置信的福音。

这封信就是诗人蓝龙写来的。1984年夏天毕业之后,他在故乡的省城里安顿下来,接着如愿完成弃理从文的转变,当上了《新文化报》的编辑,同时与《作家》杂志建立了充满文学激情的友谊。就这样,一条神奇的文学信道将长春与长沙联结在一起。一九八八年初夏,从这条信道里传来的是这样的福音:《睡星》获得王成刚主编的赏识,即将刊发。

三个月后,一个不见经传的作者名出现在备受关注的《作家》杂志的头条位置。

▲以《睡星》为“头条”的1988年第8期《作家》杂志封面

我至今没有见过王成刚主编,甚至也从未与他有过书信往来。这是我与《作家》三十五年文学缘里唯一的遗憾。而值得欣慰的是,我与《睡星》的责任编辑、著名先锋派作家洪峰在北京有过一次相当深入也非常愉快的见面,一九八九年四月底在鲁迅文学院。我们在学生宿舍里叙谈,又一起去学生食堂午餐,再回到学生宿舍继续交谈。我给洪峰带去刚出版的长篇小说《遗弃》。他将我介绍给一些名声显赫的同班同学。那是我第一次走进鲁迅文学院(第二次走进则已经是二十三年之后的事情了,身份也从访客变成了嘉宾)。就是在那次见面之后不久,蓝龙在来信里提及他与洪峰新近的一次谈话。谈话在《作家》编辑部里进行。作品风格以写实著称的蓝龙这样写道:洪峰断言,忆沩将来会写出“大作品”。

▲《作家》1988.8目录

2

蓝龙原名王述平。他在上世纪八十年代中后期开始转向小说创作,并且很快赢得评论家的称赞,成为“新写实主义”的代表人物。九十年代中后期,他因为出任张艺谋城市喜剧片《有话好好说》的编剧而进入影视圈,后来更是因为出任《太阳照常升起》等姜文影片的编剧而名声大噪。

而我自己在经历了上世纪九十年代初的创作冲动之后,退入长达五年的文学休眠状态,与《作家》的联系也一度中断。我的重返之旅同样开始于九十年代中后期。经过四年的盘整,理想的文学状态随着新世纪一起到来。而同时出现的还有强烈的怀旧情绪。重温《作家》梦因此成为必然的尝试。2000年3月初的一天,我向杂志投去短篇小说《已经从那场噩梦中惊醒》。凝固在3月21日的记载语气平静:“《作家》主编宗仁发打来电话,通知用稿事及催寄照片和简历。”而实际上,来自主编的欢迎令我百感交集,因为我很清楚,相隔十年之后重新回到《作家》,对我的文学生涯具有奥德赛的意义。

现在想来,这短篇小说的题目似乎正好是《睡星》的反题,而它又是作为“压轴戏”被安排《作家》五月号的最后出现,这也正好与当年作为首秀登场的《睡星》形成对应。这相隔十年之后的“回家”是定数,又很神奇。而与这次“回家”相关的另一个细节也很值得一提:这篇作品很快被译成英文,在当年最后一期的《Chinese Literature(中国文学)》杂志上刊出。《作家》杂志因此也成为我“走出去”的出发地。与之相应,我首发于《作家》的长篇小说《希拉里、密和、我》的英译本去年由加拿大多伦多的当顿出版社出版,成为我“文学三十五年”里压轴的译本,并且将我的文学带进了《泰晤士文学增刊》的视野。

▲《作家》2023.8目录

3

2002年初,一场漫长的迁徙改变了我的生活轨迹和文学道路。我也再次与《作家》失联。这次失联的长度与上一次相当,也是将近十年。而游子的再一次“回家”比上一次更富宿命的色彩。2011年夏天,我在北京为长篇小说《白求恩的孩子们》奔走的时候,意外收到麦吉尔大学一位教授的邮件,说他在滑铁卢大学任教的朋友想邀请我去参加九月下旬在那里举办的纪念辛亥革命一百周年的国际研讨会。我一直是一个闭门造车的苦行僧,那时候还没有任何的与会经验,但是想着或许可以借机宣传一下自己的长篇新作,就欣然接受了邀请。

9月21日,我从蒙特利尔乘火车到多伦多,再从那里转火车抵达滑铁卢大学所在的小城。找到会议安排的住处已经夜幕降临,赶到会议接风的餐厅更已经将近散席。一眼望去,全都是陌生的面孔。我犹豫了一下,走向唯一的那张空座椅。没有想到,邻座的与会者微笑着站起来,向我伸出手。熟悉的声音令时光立刻回流到2000年3月21日……与宗仁发主编的这第一次握手定格住我的第二次“回家”。

接下来的故事如1988年初夏的福音一样令人难以置信。从《与马可·波罗同行》到《理工男的文学范》……《作家》版面上的高潮迭起无疑是我这十一年文学爆炸的重要组成部分。丰硕的成果当然首先要归功于主编的赏识和厚爱。而另外两个人物的作用也十分关键。一是杂志年轻的执行主编王小王。我大约是从2012年底开始被安排与她直接联系。高雅的文学鉴赏力和精准的编辑执行力是她给我的第一印象。这就是《作家》旺盛的生命力!而随后十年的完美合作更是对这第一印象的完美证明。后来,我无意中读到王小王的一篇小说,才知道她本人还是一位高水准的写作者。

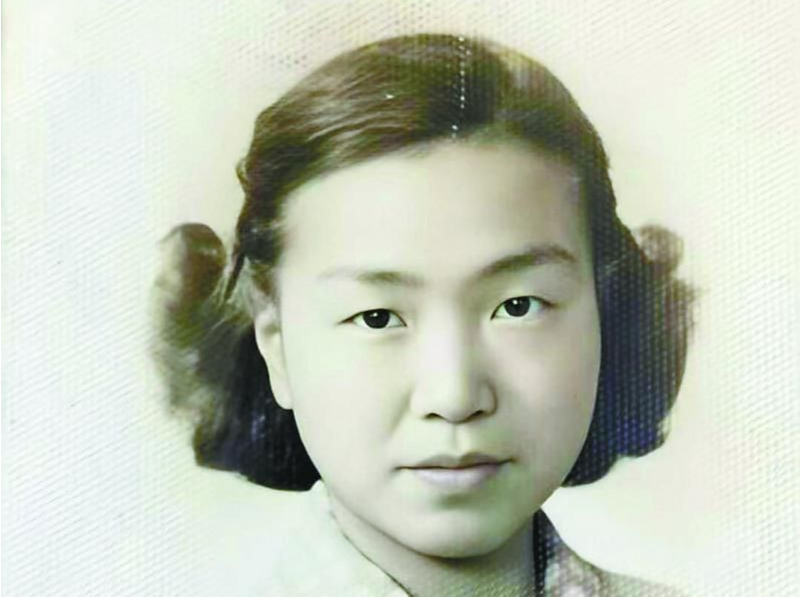

另一个关键人物是一位退休的中学校长。从生理上说,她恐怕是《作家》“最年长的读者”;从态度上说,她肯定是《作家》“最忠实的读者”:八十八岁的高龄无法阻止她每期必读的激情。遇到有嚼头的作品,她还总是要与她那些同样已经八十高龄的知心学生分享。当然,她最感兴趣的还是与自己有血缘关系的作品。她喜欢从中辨认哪些细节源于生活,哪些细节纯属虚构。而令我特别欣慰的是,不管儿子的艺术加工对她进行“丑化”还是“美化”,她都是一笑了之。

蒙特利尔与长春纬度相当,这地理的事实一直被我视为是一种精神的象征。我甚至相信正是因为这个象征的存在,三十五年前回荡在《作家》编辑部里的预言才能够最终变成现实与历史。长篇小说《“李尔王”与1979》是一部被读者公认的“大作品”。它完成于2020年的寒冬。随后,它从蒙特利尔皇家山脚出发,沿着北纬45度线回家,回到《作家》,掀起了我“文学三十五年”里最后的高潮。

如果说作品和作家的命运有定数,还有什么比成为“《作家》的作家”更令人心悦和更值得感恩的定数呢?!如果说作品和作家的命运很神奇,还有什么比成为“《作家》的作家”更令人诚服和更值得感恩的神奇呢?

编辑 刘珂