《庄稼人》 黄孝纪 著 广西人民出版社 2024年7月版

几千年来,中国乡村始终是自给自足的自然经济。世世代代面朝黄土背朝天的农民,生活在这块土地上,种植各种各样的庄稼,养活自己,解决了“食”这个天字第一号的问题。作家黄孝纪的“八公分系列”作品,正是从不同侧面立体地描写这群地地道道庄稼人的生活百态:《瓦檐下的旧器物》《老家什》,写庄稼人用的器具;《一个村庄的食单》,写庄稼人吃的食物;《节庆里的故乡》,写庄稼人过的节日;《故园农事》,写庄稼人干的农活。而他最新推出的《庄稼人》,是《故园农事》的姐妹篇,写庄稼人种庄稼以外的那些事儿。

庄稼人的日常生活,无非是“衣食住行”。就衣而言,传统的庄稼人,种了棉花,还要经过绞棉籽、弹棉絮、纺纱、织布、染布、制衣等一道道繁复的工序。在笔者的童年,普通的庄稼人只能完成其中的部分工序:棉花是爷爷种的,纱是奶奶纺的,布是妈妈织的,而绞棉籽要请人用专门的绞棉机加工,弹棉絮要请弹匠,染布要请染匠,制衣要请裁缝。这些“匠人”生在农村,长在农村,干在农村,确实属于庄稼人,但他们主要的精力却用在种庄稼以外,可以说是一种特殊的庄稼人——乡村工匠。黄孝纪《庄稼人》的第二辑“制百器”,写的就是这群活跃在乡村的工匠,有制家具的木匠,有串蓑衣、绷棕板的棕匠,造房子、砌灶头的砌匠,织篾席、编地垫的篾匠……

人生大事,莫过生死。在传统乡村,一个人从出生到结婚,到生子,最后到死亡,有一系列严格的人生仪式,需要由专门的庄稼人来专业完成,为此产生了一系列服务性的行业。在第一辑“事众生”、第四辑“参天地”中,有迎接婴儿诞生的接生娘,有给青年男女牵线搭桥的媒婆,有看病的郎中,有给人娱乐的渔鼓师、皮影师、歌者,有教拳术的拳师,有给家族祠堂看门的守祠人,有主持丧仪的礼生,有挖墓穴的开圹人,有扎花圈的纸木匠……

庄稼人干的这些老行当,传承了几千年,在乡村大有市场,不绝如缕。上世纪50年代末,全国进入农业集体化时代,乡村的社会和经济组织发生了巨大变化,随之产生了一些新行当,涌现了一些新人物。在本书第三辑“促生产”中,有生产队的队长、记工员、保管员,有大队里的赤脚医生,有小学里的民办教师,还有广播员、邮递员、营业员、管电员、放映员……

上世纪70年代末,随着改革开放,经济发展一日千里。尤其是进入上世纪90年代,年轻人纷纷去都市发展,乡村的传统生活方式日渐改变:老房子旧了,老器物坏了,老年人故去了,老规矩被人遗忘了。时隔五六十年,蓦然回首,这些当时的所谓新行当,如今也已变成了老行当,与传统乡村渐行渐远。

笔者特别爱看黄孝纪的乡土散文,容易引起共情。因为我们的年龄相近,亲身见证了乡村从农业集体化到改革开放的全过程;环境相近,虽然他在湖南南部,我在浙江中部,都生长在长江以南的丘陵乡村;经历相近,都是从乡村进入城市的农家子弟,中年以后眷恋故乡,频频返回乡村;爱好相近,都是乡土文化的记录者,用写实的手法,记录乡村、记录时代、记录社会、记录人生。

看了“八公分系列”散文集,给人最深的印象是作者黄孝纪观察细致,笔触细腻,语言诙谐,善于捕捉寻常事物,写出彩来,这是令人感佩的。看他的书,仿佛在听他说书,娓娓而谈,把湘南乡村说得引人入胜,以致天雨花,石点头,成为一种心灵的愉悦,更是一种文化的洗礼。看着看着,沉醉其中,不能自拔,突然发现书已看完,人还没有过瘾呢!今天是第七个中国农民丰收节,在这个特别的日子,笔者特别向读者朋友们推荐这本《庄稼人》。

延伸阅读

《问策中国乡村全面振兴》 黄承伟 著 广西人民出版社 2024年5月版

实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化,是全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的重大历史任务,是中国式现代化的重要组成部分。本书由中国乡村振兴发展中心主任黄承伟执笔,是一部全面系统解读我国乡村振兴战略的权威著作。全书立足于中国式现代化进程,以现实问题为导向,对国家实施的乡村振兴战略进行了深度思考和分析,探讨在全面推进乡村振兴中“振兴什么”“怎么振兴”“谁来振兴”等基本问题,具有权威性、可操作性和前瞻性。

编辑 刘彦 审读 李璐 二审 王雯 三审 甘霖

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

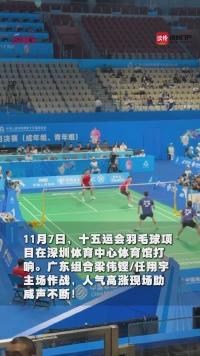

11月9日,我们将迎来第十五届全国运动会(以下简称“十五运”)。赛事临近,无论你是投身运动热潮、感受竞技魅力,还是想为拼搏健儿传递心意,都不妨来鹏友圈,留下对“十五运”的专属祝福!带上话题#我为十五运加油#,一同为运动健儿呐喊助威,为“十五运”热烈喝彩! 【本期话题】#我为十五运加油# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

第十五届全国运动会已进入冲刺倒计时,想解锁超省心的观赛方式?赶紧打开“十五运全景魔方”(https://huodong.dutenews.com/H5/nationalGame/pc),一键解锁观赛全攻略!无论是赛事速递、赛程全览,还是购票指南、规则科普,都能在这里轻松找到!快到鹏友圈带话题晒出你的使用截图,和鹏友们分享专属观赛攻略吧! 【本期话题】#十五运观赛神器# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

01:00

01:00#十五运读特小记者推荐官# 深圳,创新之城,活力之都,邀您共赴十五运之约 深圳,这座改革开放的先锋城市,以创新为魂,活力为韵,正张开双臂欢迎四方来客。在这里,高楼林立,平安金融中心直插云霄,深圳湾“春笋”展现滨海艺术魅力,市民中心如大鹏展翅,彰显行政心脏的活力。 深圳还是“千园之城”,1320座公园如绿色明珠镶嵌城市,大鹏半岛的碧海银沙与梧桐山的云海日出,让人流连忘返。漫步南头古城,千年文脉与现代文创交织;走进大芬油画村,艺术气息扑面而来。 十五运会期间,深圳更添独特魅力。在宝安欢乐剧场等智能场馆,AR导航、AI机器人服务等前沿科技,让您体验未来之城的精彩。赛事之余,您可参与“全民全运”系列活动,在虹桥公园自由式小轮车赛场感受激情,在深圳湾畔的马拉松赛道尽览山海美景。 十一月的深圳,阳光与激情同在。让我们相约深圳,在十五运的青春礼花中,共赴一场创新与活力的盛宴!

01:11

01:11#十五运读特小记者推荐官# 亲爱的全国各地朋友们: 如果让我用一个词形容我的城市,那一定是“奔跑”。深圳,就像我们班那个永远充满奇思妙想的同学,永远在创造,永远向前。 站在莲花山顶俯瞰,你会看见这座城市的心跳——高楼如雨后春笋般生长,深南大道上车流如织。但深圳的魅力不止于此。周末的深圳湾,白鹭在红树林上空划出弧线,远处香港的青山若隐若现。科技园的深夜,大厦里依然亮着点点灯光,那是无数梦想在发光。 这里是大疆无人机起飞的地方,是腾讯QQ诞生的摇篮。走在华侨城创意园,旧厂房变身艺术空间,咖啡香混着油墨味;盐田港的巨轮鸣着汽笛,把“中国制造”送往世界每个角落。 来自天南地北的人,带着各自的乡音和梦想,把这里变成了家的模样。 朋友们,欢迎你们来看看这座“奇迹之城”。来感受创新的脉搏,看看科技与自然如何共舞,体会什么是“时间就是金钱,效率就是生命”。这座城市,会用它年轻的心跳告诉你:梦想,永远值得奔跑。 深圳准备好了,期待与你相遇!

【12月的第一天,来鹏友圈“Q我吧”~】12月1日起,在鹏友圈带话题#一句歌词作为深圳人的年终总结#发布相关图文或者视频动态,就有机会获得QQ音乐会员年卡一张! 转眼就到年末了,这一年里你有什么专属关键词呢?是爱情美满、身体健康、福气超旺,还是逢考必过、狂吃不胖、快乐不停?快来鹏友圈晒出一句专属于你的年终总结歌词吧~ 【活动时间】2021年12月1日-12月10日 【抽奖方式】我们将在鹏友圈抽取50条优质动态赠送QQ音乐会员年卡一张。 【兑奖方式】我们将为中奖用户发送读特短信,届时请您注意及时查收并反馈地址等信息,以便后期我们奖品寄出。

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社