1977年

6月29日—7月15日 教育部在太原召开“一九七七年高等学校招生工作座谈会”。

8月4—8日 邓小平在京主持召开科学和教育工作座谈会。8月8日,邓小平讲话:“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手。”他明确表示:“今年就要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生,不要再搞群众推荐。从高中直接招生,我看可能是早出人才、早出成果的一个好办法。”

1977年8月4日早晨,邓小平在人民大会堂,主持召开了科学和教育工作座谈会。就是在这次会议上,邓小平果断决策——恢复中断11年的高考制度。

8月13日—9月25日 教育部在北京召开当年第二次高校招生工作座谈会,讨论招生办法。会议期间(9月19日),邓小平对教育部主要负责人谈了教育战线的拨乱反正问题,指出:“为什么要直接招生呢?道理很简单,就是不能中断学习的连续性。十八岁到二十岁正是学习的最好时期。”这次谈话给了参加会议的同志极大的鼓舞。会议最终决定,恢复“文革”前行之有效的高考制度。

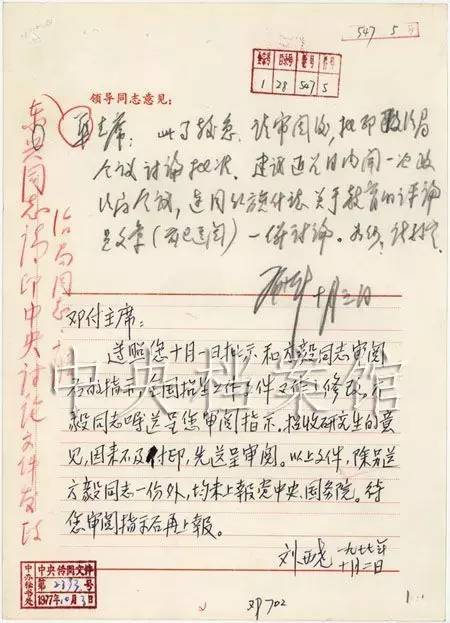

9月30日 教育部再次向中央呈报招生工作的《意见》。邓小平同志对教育部起草的《意见》进行了修改,指出:“政审,主要看本人的政治表现。政治历史清楚,热爱社会主义,热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习,有这几条,就可以了。总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取。”

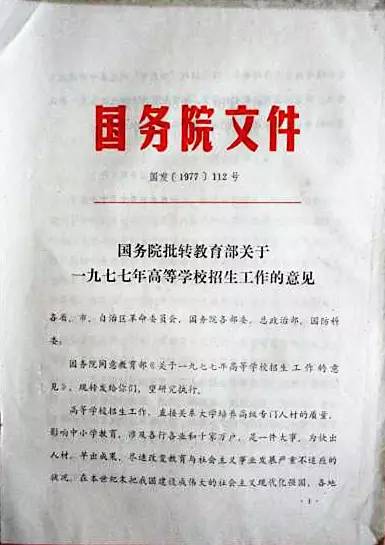

10月12日 国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,正式恢复高等学校招生统一考试的制度。

恢复高考的请示报告

1977年11月国务院批转教育部关于恢复高等学校招生工作的意见

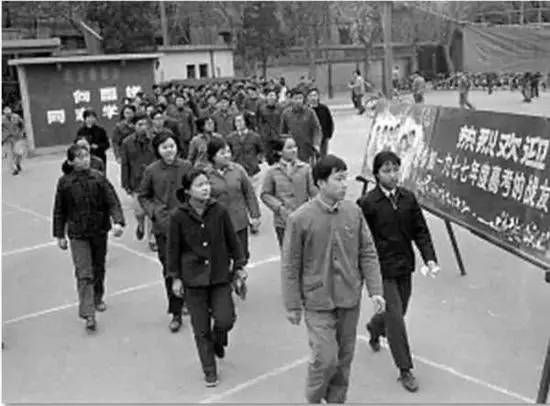

11—12月 1977年高考陆续进行。考试由各省、自治区、直辖市命题。考试办法基本沿用“文革”前的考试办法:文理分科,文理两类都考政治、语文、数学,文科加考史地,理科加考理化。由于高考中止10年,历届考生集中,出现了两代人同时参加考试的现象。

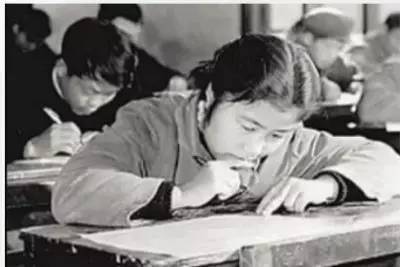

恢复高考后的第一批考生精神抖擞迈入考场

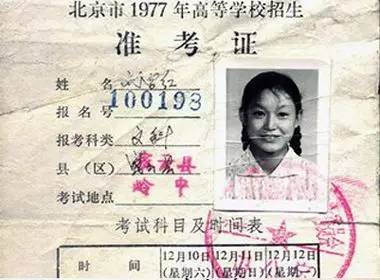

北京市1977年高等学校招生考试准考证

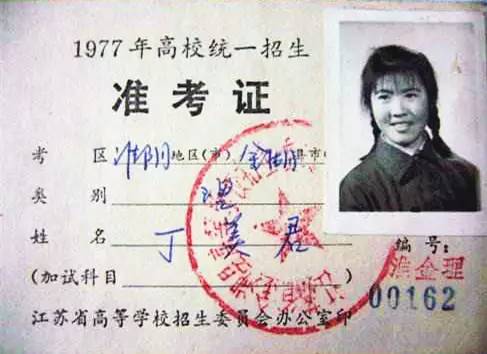

江苏省1977年高等学校招生考试准考证

考场气氛肃静,秩序井然

当年高考共有570万人报考,原计划招生21.5万人,后增加6.3万人,共录取27万人,录取率4.7%(27:1)。新生次年春入学。

1978年

4月22日 邓小平在全国教育工作会议上讲话,指出:“粉碎‘四人帮’以来,特别是改革高等学校招生制度和批判‘两个估计’之后,教育战线出现了许多新气象。”他还说:“考试是检查学习情况和教学效果的一种重要方法,如同经验产品质量是保证工厂生产水平的必要制度一样。当然也不能迷信考试,把它当作检查学习效果的唯一方法。要认真研究、试验,改进考试的内容和形式,使它完善起来。”

6月6日 国务院批转教育部“关于一九七八年高等学校招生工作的意见”,恢复了全国统一命题,省、自治区、直辖市组织考试、阅卷、录取新生的工作体制。考试科目仍然分文、理类,文史类专业考政治、语文、数学、历史、地理、外语;理工类专业考政治、语文、数学、物理、化学、外语、生物。外语考试的语种分别为英、俄、法、德、日、西班牙、阿拉伯语。其中,除报考外语院校或专业的考生外,其他考生外语成绩暂不记入总分,作为录取参考。报考外语院校或专业的考生,须进行外语口试,外语笔试成绩记入总分,数学为参考分。全国统一考试时间定于7月20—23日举行。是否进行初试,各省、自治区、直辖市可以根据实际情况自行决定。民族自治区、州、县和少数民族聚居地方的少数民族考生可以用本民族文字答卷,但报考用汉语授课的院校,要具有一定的汉语听写能力。

7月7日 国务院侨办、教育部发出《关于接收华侨、港澳学生回国和到内地升学的意见》,规定华侨和港澳学生报考高等院校,按照招生条件和办法参加统一考试。政治、语文的考试成绩可适当降低要求,但必须具有一定的汉语听写能力。中国血统的外籍学生来华求学参照执行。

7月20—23日 全国高等学校招生统一考试举行。

10月26日,国务院批转教育部《关于高等学校扩大招生问题的意见》。

当年高考共有610万人报考,原计划招生29.3万人,后增加近11万人,共录取40.2万人。新生当年秋入学。

本内容来自《中国考试》2007年第8期

信德文化综合整理