作为土生土长的“深二代”,深圳市光明区长圳学校教师曾秋玲的人生轨迹始终与深圳紧密相连。她将对这座城市的热爱融入教育事业,用创新与坚守书写着属于“深二代”的教育答卷。

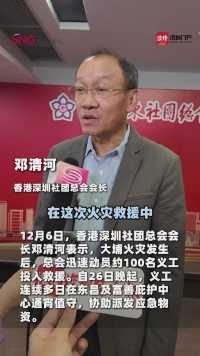

《1平方米有多大》课堂照片。

让孩子们读懂脚下这片土地

深圳的清晨,总被第一缕穿透云层的阳光唤醒。这种蓬勃向上的生命力,早已刻进曾秋玲的教育基因里。“刚入职时参与的‘新基础研究’,让我真正理解了深圳‘敢闯敢试’的精神如何融入课堂。”她回忆道。在华东师范大学教育学系副教授吴亚萍“在成事中成人”理念的指引下,她大胆打破传统教学框架,在《教室有多长》一课中,把测量时间交给学生,让孩子们用脚步丈量、用绳子拼接,在欢声笑语中理解长度的概念。

这种开放式教学,正是深圳创新精神的缩影。当深圳市推行“每周半天计划”时,曾秋玲主动扛起阅读与实践课程的大旗。她设计的“1+N+1”阅读体系颇具巧思:从诗词启蒙到跨学科书单,再到分享交流,如同深圳从单一加工贸易到多元创新的发展路径。

光明区少年儿童图书馆的一幕令她至今难忘。那是个周末午后,她带着学生参与阅读活动,一个内向的男孩捧着《深圳简史》看得入迷,手指在“蛇口开山第一炮”的插图上反复摩挲。“老师,原来我们光明以前是农田啊?”孩子的提问让她突然明白:教育不仅要传授知识,更要让生长在这片土地上的孩子读懂脚下的历史与未来。

让每个孩子都敢举手说话

2013年深圳大学毕业季,曾秋玲在就业意向表上郑重写下“光明”。这个决定出乎许多人意料——彼时的光明,教育资源远不及传统的“关内”各区。“我是看着深圳教育从‘黑板+粉笔’走到‘智慧课堂’的。”她想起儿时那位总用罚抄巩固知识的老教师,“那种方式能教会知识,却教不会热爱。”

这份对家乡教育的执念,源于家族三代人的深圳情结。“他们总说,深圳给了我们家安稳生活,总要有人留下来建设它。”如今,她带过的学生里已有三人考入师范院校,立志回乡任教。

身份的转变让她对深圳教育的进步有着更敏锐的感知。“以前的课堂是老师讲学生听,现在我们讨论‘如何用数学模型计算深圳地铁客流量’。”她笑着说。去年区里组织的“教育时光展”上,她特意带学生看了上世纪90年代的铁皮黑板与现在的交互式白板并列展出,“孩子们惊叹的不是设备升级,而是我们终于懂得:教育的进步,是让每个孩子都敢举起手说话。”

曾秋玲和她的学生们。

阅读不该被困在书本里

曾秋玲的办公桌抽屉里,锁着一叠泛黄的教案,那是她刚入职时的“实验品”。其中《整十数乘一位数》的教学设计,见证了她教学理念的蜕变。“学生很快会算20×3=60,但为什么在2×3的结果后加0?”她没有直接给出答案,而是带学生用小棒摆一摆、用纸片数一数,在实践中理解“10个2乘3等于3个20”的算理。这堂课后来斩获区赛课一等奖,评委评价:“她把数学教成了看得见的学问。”

面对不同层次的学生,她有套“精准滴灌”的方法。给学困生设计“一步就能答”的问题,如“30里面有几个十”;让中等生探究“为什么这样算”;给优等生抛出“如何用整十数乘法解决购物优惠问题”。最令人动容的是那个总空着基础题的男孩——当她把孩子写满解题思路的背面作业投影展示,全班自发的掌声让男孩红了眼眶,从此再没缺过一次作业。

成为科组骨干后,她牵头《小学数学教学中渗透数学模型思想案例研究》课题。年轻教师起初困惑:“模型思想太抽象了。”她便带着团队拆解教材,从“如何用线段图表示行程问题”到“用集合图分析垃圾分类数据”,把抽象概念变成可操作的教学步骤。如今,科组的马雪茹老师凭此在省说课比赛中夺冠,“是曾老师让我们明白,好的教学不是炫技,而是把复杂的知识变简单。”

作为学校阅读项目负责人,曾秋玲的创新力在12场特色活动中展露无遗。AI李白与杜甫的虚拟形象一出现,课堂就成了“诗词直播间”;在大雁山森林公园,孩子们采集雨声创作合唱,把《春夜喜雨》唱成了自然的旋律。“阅读不该被困在书本里,就像深圳从不被困在过去。”

她设计的阅读档案本上,贴满了孩子们的奇思妙想:有把《枫桥夜泊》画成深圳湾夜景的,有用思维导图串联《西游记》与“深圳精神”的。最特别的是“书中故事地图”活动,学生化身小讲师,把《虎门销烟》与“深圳改革开放”放在一起讲,“他们说,都是为了让国家变好。”

一年级教研组合照。

“老师您辛苦了”“我考上深大了”

曾秋玲的手机里存着一张特殊的照片:穿高中校服的男孩站在教室门口,背挺得笔直。那是她当年封的“站神”,特意回来看望小学老师。“您说我站得直,我就一直没敢驼背。”男孩的话让她泪目。这个小细节印证了她的教育信条:“教师不经意的一句话,可能成为孩子多年后的铠甲。”

课间十分钟是她的“专属聊天室”。她和学生玩脑筋急转弯,听他们讲家里的趣事,甚至跟着学流行的手势舞。“有次批评完学生,下课时他塞给我颗糖,说‘老师你别生气了’。”这些瞬间让她明白,教育的温度藏在严厉后的柔软里。

支撑她走过十二年教坛的,正是这些细碎的温暖。清晨校门口清脆的“曾老师好”,作业本上“老师您辛苦了”的稚嫩笔迹,毕业多年学生发来的“我考上深大了”的消息……“深圳教会我向前冲,而孩子们教会我,冲的时候别忘了看看身边的风景。”

夕阳西下时,曾秋玲常站在教学楼前眺望。远处,光明科学城的塔吊正在作业;近处,学生们在操场上追逐打闹。这个土生土长的深圳姑娘,用教育者的坚守,在父辈建设的城市里,为下一代播撒着希望的种子。正如她常说的:“深圳的春天永远在线,而教育就是让每个孩子都能在这里,长成自己的模样。”

编辑 阎建伟