清晨七点的荔枝公园,晨练打太极拳的老人刚收势,荔枝公园寄趣园的复观茶楼已飘出早茶的香气。两只猫咪从门侧的“豪华猫屋”里探出头。这个常年猫粮不断的木质小屋,与湖边绿树、复古茶楼相映成趣——谁能想到,这里曾是野猫在梁上筑巢的荒楼。穿堂风掠过岭南风格的飞檐,掀动八仙桌一角的宣纸,穿校服的男孩趴在桌边写作业。茶楼主理人刘光蛟赶紧按下快门按钮,这个被他称为“现代私塾”的画面,正在成为深圳公园动人的日常。

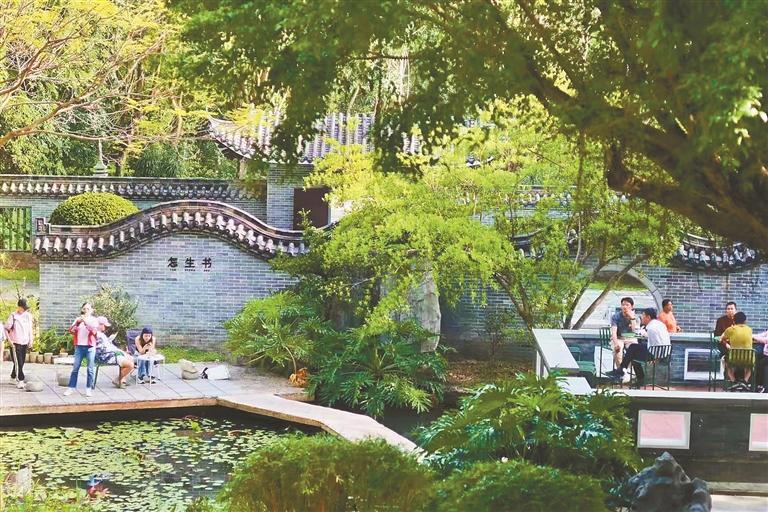

▲市民在园博园怎生书咖啡馆外休闲。受访者供图

同一时刻,园博园粤清园的怎生书咖啡馆,几个孩子正弯腰给池塘里的锦鲤喂食,晨光透过竹影在白墙上画出淡墨般的纹路;笔架山公园的桉与松艺术书吧门前,穿麻质长裙的女孩踩着置石轻步而过,设计师周明坐在临窗木桌前,店里播放的自然白噪音流淌着溪流与鸟鸣,衬得书页翻动声格外清晰。

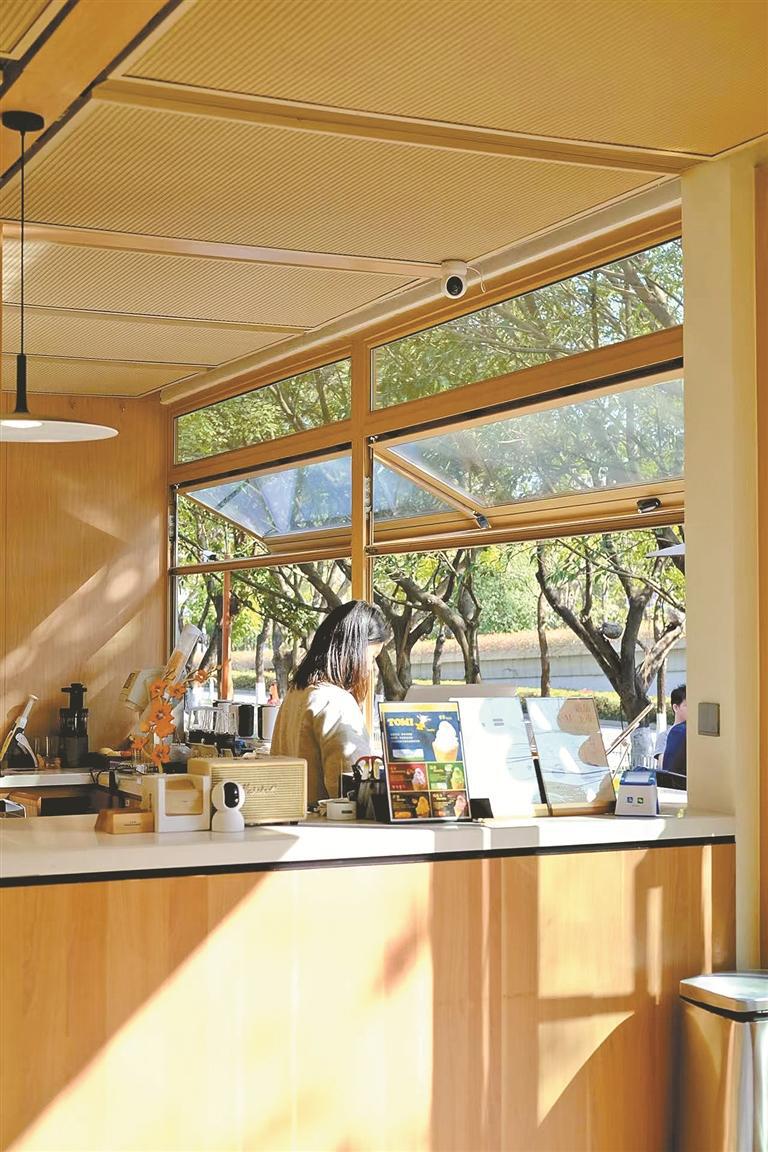

▲园博园 怎生书咖啡馆

这些散落在城市绿洲里的新空间,以各自的姿态诉说着深圳公园玩法的悄然升级——当绿意与文化、烟火气相遇,公园早已不只是散步的地方。

园林里藏着笔墨纸砚

“你看这墙像画纸,光线像笔,树影像墨,中间的小池子就像一方砚台。”站在园博园粤清园的树荫下,怎生书咖啡创始人李素指着园内的景致说道。去年10月1日,正值园博园建成20周年之际,怎生书咖啡正式对外营业,成为园博园引入的首家商家。

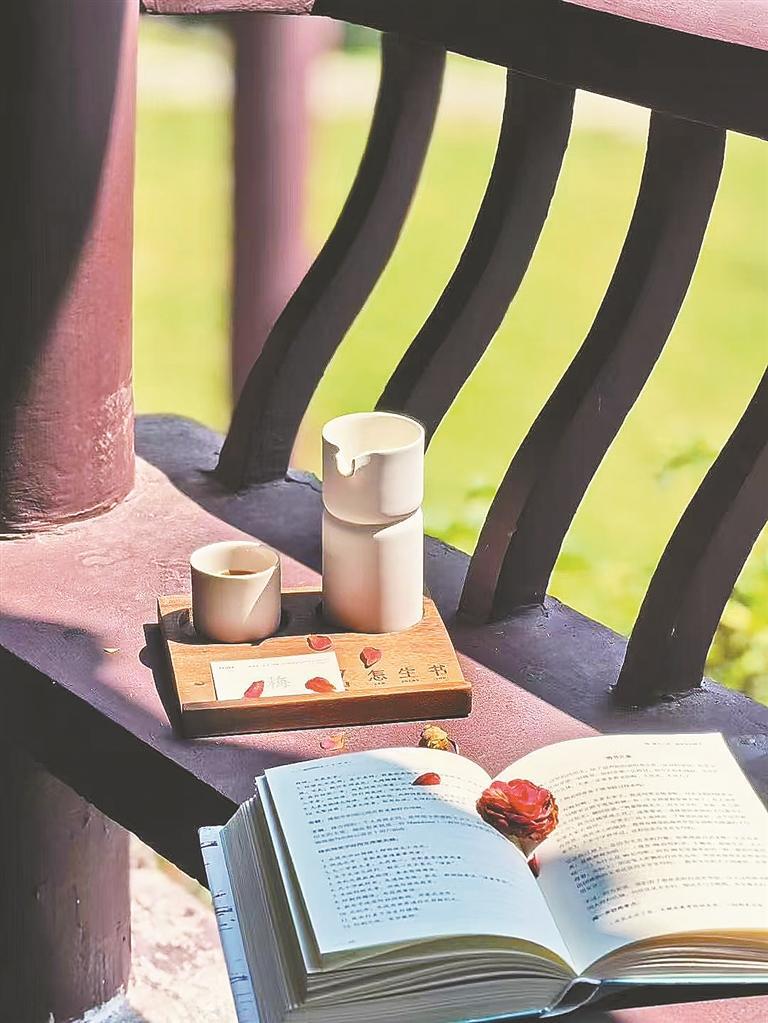

“选择粤清园这个场景,是因为它和我们品牌的表达方式格外契合。”“怎生书”之名源自北宋文学家欧阳修的《南歌子·凤髻金泥带》,词中“笑问双鸳鸯字、怎生书”一句,赋予了品牌独特的文化内涵。“这里的‘书’,不是一本书,而是书写的意思。”李素用他对园林与文字的理解,试图书写都市人与城市绿洲的新故事。“从门口走进来,整个园林里光影流转,风摇落叶时,便知这是我们追寻的意境。”

清晨的阳光穿过枝叶,在咖啡馆白墙上投下斑驳光影。墙面平整如宣纸,承接阳光这支无形之笔的挥洒;树影摇曳似浓淡墨色晕染,咖啡馆前的小池便是天然砚台,池水清澈倒映亭台绿植,锦鲤游过搅乱“墨色”,泛起如砚台里搅动的涟漪。风拂树梢带起落叶,缓缓落在“纸”上“砚”边,为这幅动态水墨画卷添了几分灵动。

▲园博园怎生书咖啡馆的慢生活日常。

菜单上的“水墨拿铁”暗藏巧思,李素说,“咖啡要研磨,水墨也要研磨,而且咖啡从浅到深有不同的烘焙层次,水墨也有‘墨分五彩’,这是很有趣的呼应。”

李素介绍说,现在有很多不同的业态开始进入公园场景。如今,园博园也将陆续入驻茶馆、早茶店,“让市民在公园一整天都能满足所有需求,这是一件非常有意义的事情。”

公园里的宋式美学

复观茶楼于今年4月1日正式开业,刘光蛟介绍“复观”之名颇有深意:“中国传统文化中有‘复归观止’一词,想在繁忙都市里辟出安静角落,打造一个相对静谧舒适、又让人没有消费压力的场景。”而“复”亦有“重复来”之意,盼客常至。

荔枝公园创建于1982年,是深圳最早的公园之一,主打岭南园林风格。茶楼设计融入岭南元素,一楼门头的曲线造型与公园景致浑然一体。刘光蛟日常喜爱练字,茶楼门楣上的“复观”二字便是出自他手。茶楼主打“公园里的宋式美学”,挂有不少名画的版权复刻品,且会定期更新。比如说一楼的齐白石六条屏得到齐白石艺术中心官方授权,上面的荔枝图案与荔枝公园相匹配。“希望大家来此赏画喝茶,我们也经常办一些公益艺术鉴赏活动,大家都可以参与。”

▲荔枝公园复观茶楼

谈及选址,刘光蛟表示是机缘巧合。“荔枝公园周边社群比较稳定,多是小区,教育资源也丰富。我们希望家长周末带着小孩在公园散步、活动运动后,能跑过来喝杯茶。”他还提到前段时间一个有趣的场景:“一位家长带着小孩在窗边写作业,八仙桌旁,窗户挑开,外面绿树成荫,感觉就像以前古代私塾的样子,家长喝茶,小孩写作业,画面很美好。”

刘光蛟说,以前这栋楼荒废了很多年,“很破很黑,野猫都在这里住”。“我们愿投入改造,只为让它融入公园,服务周边人群。做这事有情怀在,我每周都来好几趟。”刘光蛟自己就是一名公园和户外运动爱好者,鲲鹏径20段早已“拿下”:“深圳湾公园、塘朗山公园我经常去,深圳的公园太漂亮了,堪称全国第一,‘千园之城’名不虚传。”

▲荔枝公园复观茶楼

对于未来规划,刘光蛟表示目前还没有正式确定的新店,但有相关思考。“未来还是想找机会,基本思路是‘一个公园量身定制一款商业业态’,比如在荔枝公园我们做广式早茶加中式茶,若未来有机会进入深圳湾公园,可能会结合年轻人喜好,打造运动一点、年轻一点的业态。”

政策沃土上的多元探索

5月1日,《深圳经济特区公园条例》正式实施,其中一大创新亮点便是综合公园和专类公园可通过多种方式引入餐饮、零售、文化休闲等配套服务,为公园新业态的发展提供有力支撑。

“公园是城市的绿洲,就像一座能量补给站。”李素有着自己的感悟,“现在深圳提出‘山海连城’,几乎出门就可以看到公园。很多公园的空间都会取名叫做驿站,就是让大家可以走走停停,累了、想休息了的时候,有个地方可以坐着,或许有本书、有杯咖啡,稍作停留,充好电再重新投入到紧张的工作和生活中。”

这种对公园的理解,也体现在李素团队的业态布局上。除了怎生书咖啡馆,他们在大沙河沿途还有一个国风主题的驿站空间——滨水茶室。“大沙河前面连接深圳湾、人才公园,后面连接到西丽湖碧道,每个地方都有独属于自己的驿站,各有特色。”李素介绍道,“欢迎大家从深圳湾出发,沿着大沙河到西丽湖碧道,逐个打卡这些驿站,来一场城市里的小远足,非常有趣。”

▲大沙河公园 滨水茶室

“接下来我们可能会在仙湖植物园做一个以文创为主的咖啡品牌,引入更多与自然、植物能量有关的产品理念和概念。”李素透露,同时在仙湖植物园的咖啡馆旁边,还将同步开设一个AI面馆。“结合机器人等当下热门元素,真正把现代科技场景化,变成一个消费场景。”李素解释,“公园里,有时消费场景设置没那么及时,肚子饿了或渴了,可能要绕很大一圈。AI面馆从面粉到面条,大概45秒钟就能让你吃到一碗热腾腾的现做面条。”

▲仙湖植物园 智能AI面馆

对于未来,李素充满期待。他的团队将继续在公园业态中探索,将文化、自然与科技融合,为市民打造更多能感受生活美好的空间。

生长中的城市绿洲

周末午后的笔架山公园,空一山野茶舍的青瓦白墙被绿树层层包裹,风过叶响,衬得这方天地格外清幽。陈女士与朋友刚点了壶凤凰单丛,茶香混着草木气漫过来:“我们爱茶人就爱这样的山水间,市区茶馆车水马龙,哪有这般闹中取静的惬意。逛园累了进来坐坐,一下午就悄悄溜走了。”

不远处的桉与松艺术书吧内,阳光透过筒形玻璃房洒在木质书架上。自由撰稿人林先生每周都来:“这里的氛围太适合创作了,藏书涵盖设计、建筑、植物类,还有英文原版书。自然白噪音里写稿,灵感来得格外顺畅。”

据最新数据显示,截至2024年底,深圳已建成莲花山公园紫陌书吧、深圳湾公园迁鸟书吧、洪湖公园“荷·美空间”、大运公园大运书吧等公园书吧(含图书角)82个。书吧与公园的结合,让游园不再局限于漫步赏景,更能在墨香与咖啡香中歇脚,为城市绿洲增添了温润的文化肌理。

在深圳湾公园的迁鸟书吧,晶报记者采访了趁着周末前来打卡的市民张小姐。“第一次来,就被这设计惊艳到了!”她刚从顶层露台下来,手里还拿着相机翻看海景照片,“三层的设计太妙了,一层选书时能瞥见窗外红树滩涂,二层私密阅读区适合沉浸式阅读,顶层露台更是能把海天一色尽收眼底。”她指着书架上的摄影类书籍,“这些书涵盖了社科、文学、艺术等好多种类,刚拿了本鸟类图鉴,边喝咖啡边看,感觉离这片海的故事更近了。”

店员向记者介绍,很多年轻人特意来拍“白色建筑配蓝海”的打卡照,还有家长带孩子来看自然类书籍。“以前来深圳湾只能看景,现在能坐下来读本书,咖啡香混着海风的味道,这才是‘花香+书香+咖啡香’的真意。”

这些生长在公园里的文化空间,以各自的姿态书写着城市与自然的相处之道。它们如自然生长的草木,已悄然融入市民生活,成为记录城市美好的坐标,更见证着深圳的公园在时光里不断生长——越来越懂生活,也越来越有滋味。

编辑 周晓飒