每年5月至7月,大鹏西涌社区都会迎来独特的萤火虫观赏季,去西涌看萤火虫已经成为深圳市民的一份夏日浪漫。而今年,这场自然盛宴比以往更为壮观,相较于去年,萤火虫数量显著增多,活动周期也从2022年的30多天延长至100天以上。

▲西涌新屋村绿道的萤火虫奇观。樊世超/摄

深圳西涌的仲夏之夜,当城市的光影逐渐隐退,另一种来自大地的光影开始苏醒。新屋村河道的草丛中,点点萤光如碎钻洒落,忽明忽暗间交织成流动的光网。摄影师樊世超屏住呼吸,几只黄宽缘萤轻盈掠过人群头顶,在夏夜中划出金绿色弧线。镜头里,它们的轨迹在长曝光下绘出一道浪漫光符。

“原本以为我们人多,会吓得萤火虫不敢现身”,樊世超回忆起今年6月带队拍摄的那个夜晚仍难掩激动,“可它们竟飞进人群,在我们头顶翩跹起舞。”樊世超感慨道:“它们本该是敏感脆弱的‘躲藏者’,此刻却成了夜色中的‘表演者’。我们现场都很受打动,这也许就是人与自然和谐相处最美好的画面了。”

▲西涌社区迎来萤火虫最佳观赏季,点点萤光交织成流动的光网。

捕捉“萤火光瀑”与银河同框的浪漫

西涌国际暗夜社区坐落于深圳市大鹏新区东南端,占地约10.9平方公里,下辖8个自然村。得益于三面环山、一面向海的独特地理环境,这里有效隔绝了光污染,森林覆盖率高达90%,拥有中国国家地理杂志誉为“中国最美八大海岸”之一的西涌海滩,建有华南地区唯一的天文台。2023年4月10日,深圳大鹏西涌国际暗夜社区正式授牌,成为中国第一个、亚洲第二个暗夜社区,这也是大湾区首个集生态保护与天文观测功能于一体的标志性目的地。

“国际暗夜社区”是国际暗夜天空协会(IDA)针对暗夜环境保护和推广设定的暗夜区域称号,目标是最大限度地保护社区居民健康与生活,保护动植物夜间栖息地,减少光污染,节约能源。

▲绚丽星空下的西涌天文台。

每年5月至7月,西涌社区都会迎来独特的萤火虫观赏季。而今年,这场自然盛宴比以往更为壮观。

深圳市天文台天文部部长梅林告诉晶报记者:“萤火虫数量增多是西涌打造暗夜社区带来的直接效果,只有灯光暗下来,萤火虫才会在附近停留繁殖。”

樊世超原本以为深圳这样灯火通明的大城市不会有萤火虫活动,直到看到深圳天文台视频号的萤火虫直播和照片,才开始关注西涌社区的萤火虫。近两年,他专注于拍摄这里的萤火虫与星空,用镜头记录下了许多难忘瞬间。

西涌国际暗夜社区内的萤火虫以黄宽缘萤为主,多栖息于潮湿多草区域,尤爱树林与草地交界地带、林间空地及河道周边,其中新屋村与芽山村河道、西涌沙滩三号口河道、西贡村及格田村等光环境暗弱的绿地河道为热门观赏点。

6月8日,在佳能与西涌天文馆组织的萤火虫拍摄活动中,樊世超带领30多位影友在西涌新屋村附近拍摄。“在西涌拍摄萤火虫的场景堪称梦幻。”樊世超回忆,“天黑后两小时,大概19时到21时的黄金时段,萤火虫在新屋村河道、芽山村竹林等区域形成密集的荧光风暴,光点如星瀑般从草丛蔓延至树梢。”当他将镜头对准树梢,“萤火光瀑”竟与头顶银河同框,构成了“地光与天光”联动的奇观。“在芽山村荧光隧道等区域,萤火虫群舞形成的立体光幕仿佛让我们置身于生物发光森林。”樊世超表示,这得益于暗夜社区的照明改造,萤火虫的闪光频率更加稳定,使得单张长曝光3秒以上即可捕捉完整的飞行轨迹,无需依赖后期堆栈。

每只萤火虫都是会飞的环境监测仪

西涌社区工作人员潘萌来此工作近一年,见证了社区在暗夜社区建设过程中的巨大变化。起初,居民对暗夜社区存在误解,以为就是“不开灯的全黑社区”,因此对创建工作比较抵触。为改变这一局面,社区通过党员入户宣传、邀请天文专家宣讲等方式,开展了大量科普活动。随着宣传的深入,居民逐渐接受并深入了解暗夜社区的概念。

▲西涌天文台栈道。

西涌国际暗夜社区的建设是一个持续的过程。深圳市国家气候观象台天文部部长梅林表示,社区的建立不仅是为了满足天文观测的需求,更是为了依托星空自然资源,打造文旅产业,创建绿美广东,践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

梅林介绍,社区成立后,首先对社区内的所有户外照明进行了整改,包括对877处户外照明设施进行改造,要求灯具完全遮挡光源,避免光线向上散射,严格限制色温不超过3000K,用暖黄光替代冷白光。

从摄影记录和生态监测视角观察,樊世超注意到,这种低色温灯光对昆虫吸引力较弱,有效减少了萤火虫交配信号被干扰的问题。改造前,萤火虫仅零星分布于密林深处,在路灯照射下还会出现发光中断,平均每5分钟熄灭1次;如今,萤火虫从零星出现发展为“成群出没”,新屋村河道两岸的草丛成为集中产卵区,幼虫密度提升3倍以上,在同区域连续发光时长可达40分钟以上,求偶行为不再受干扰。在实地拍摄中,樊世超逐渐摸索出经验,像新屋村河道、西涌沙滩三号口等区域,如今已形成“萤火森林”,天气晴好时,整片树林都被萤光点亮。

除了硬件改造,社区还推广并建立了一套户外照明管理办法和方案。每到晴天有萤火虫活动时,社区内的经营商户和居民都会自发将户外照明调暗,来到西涌的天文爱好者、摄影爱好者和亲子家庭等也会自觉践行暗夜保护行动。这种全民参与的氛围,让暗夜保护理念深入人心,也为萤火虫和天文观测创造了良好的环境。

“为了更好地监测夜空环境,社区在西涌布设了五个固定点位,并在晴天时采用移动设备对村落和经营场所进行环境监控。数据显示,西涌的夜空质量和光环境质量有了显著改善。”梅林说,这意味着在晴天时,人们可以看到更多的星星和深空天体。此外,萤火虫的活跃期也从2022年的30多天延长到2024年的100多天,今年更是提前在四月底就发现了萤火虫,数量也特别多,预计今年的萤火虫活跃程度和数量将再创新高。

“这些成果的取得,离不开当地居民、商户和游客的共同努力。”梅林说,“我们花了接近两年的时间,让从当地居民到社会公众,再到学校里的孩子们,都自发地形成了生态和暗夜保护的理念和行为。”

有山、有海、有星空

去西涌看萤火虫,已经成为深圳市民的一份夏日浪漫。

6月中旬的周六夜晚,李明一家三口专程从福田区驱车来到西涌社区,只为一睹萤火虫的风采。刚抵达,他们便感受到了浓厚的“萤火虫热”氛围。新屋村河道旁,早已聚集了众多游客。天色渐暗,萤火虫们如约而至。起初,只是零星几点绿光在草丛间闪烁,似顽皮孩童躲猫猫。可没过多久,越来越多的萤火虫飞出,时而聚集成群,时而散开。李明一家看得如痴如醉,孩子更是兴奋得手舞足蹈,不停地指着萤火虫惊呼:“快看,好多小星星在飞!”李明则感慨道:“这场景太美了,仿佛置身于童话世界。”

他们沿着河边绿道漫步,脚下是潺潺流水,身旁是闪烁的萤火虫,空气中弥漫着青草和泥土的清新气息。一家人沉浸在这份宁静与美好中,享受着难得的亲子时光。李明的妻子还不时提醒孩子:“轻点走,别打扰了这些小精灵。”一边走,一边科普萤火虫的生活习性:“萤火虫喜欢生活在潮湿的环境中,它们的光是用来吸引配偶的。”孩子们听得津津有味,不时地点头。李明表示,他希望通过这样的活动,让孩子们亲近自然,了解自然,培养他们对生态保护的意识。

潘萌来自湖南,他坦言,此前在老家生活时从未见过大海,“我十分享受在这里的生活。”来到西涌后,第一次看到大海和星空的震撼画面让潘萌感到无比治愈。“这里有山、有海、有星空,居民服务热情,我经常带朋友来游玩,享受这里心旷神怡的美好体验。”

西涌社区位于大鹏新区南澳,这里被誉为深圳的“生态后花园”。这里有星空萤火、海浪沙滩、天梯栈道等美景,亦有当地的白灼红虾仔、海胆炒饭、窑鸡等特色美食不可错过。梅林表示,南澳的定位是打造深圳市出国旅游替代的滨海旅游度假区,而西涌则是南澳生态资源最优越的区域之一。未来,他们希望西涌能够充分发挥生态资源和暗夜星空资源的优势,满足人们对精神和科技文化的需求。

然而,守护这片生态家园需要持续地努力。梅林呼吁,到西涌的市民、天文爱好者和亲子家庭在享受暗夜星空和萤火虫奇观的同时,要遵守社区的照明规范和生态保护要求。例如,拍摄时尽量不开车的远光灯,停车后及时关闭车灯;观测过程中,不要将手电或灯光朝天上随意照射;更不要抓捕和诱捕萤火虫,让它们在安稳舒适的环境中繁衍生息。

作为一名摄影师,樊世超认为,拍摄萤火虫不仅是艺术创作,也希望通过影像的力量唤起公众对生态保护的关注。“其一,萤火虫对栖息地水质、光污染极为敏感,其生存状态直接反映环境健康度,作品可成为环境监测的‘视觉指标’;其二,通过展现萤火虫群舞的梦幻场景,能激发人们对生物多样性价值的认同,推动暗夜保护、湿地修复等行动;其三,影像资料可为科研提供种群分布、行为模式等关键数据,辅助生态研究。”他还希望这些作品能够转化为环保教育的生动素材,促进人与自然和谐共生的理念传播。

夜幕下的芽山村,孩童追逐流萤的笑声在竹林中回荡。仰望夜空,银河如练;俯察大地,荧光流转。这片曾被现代文明遮蔽的暗夜,如今成为人与自然对话的留白之地。西涌的萤火不仅重塑着生态链,更点燃了一种可能:当人类学会收敛光芒,便能收获整个星空的回响——那些曾被遗忘的生命之光,终将以更璀璨的方式重回大地。

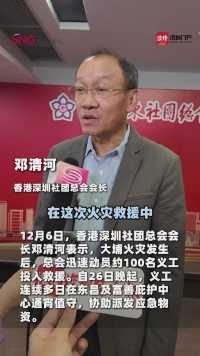

▲摄影师樊世超

摄影师樊世超表示,萤火虫对栖息地水质、光污染极为敏感,其生存状态直接反映环境健康度,作品可成为环境监测的“视觉指标”。通过展现萤火虫群舞的梦幻场景,能激发人们对生物多样性价值的认同,推动暗夜保护、湿地修复等行动。影像资料可为科研提供种群分布、行为模式等关键数据,辅助生态研究。

提醒

到西涌的市民、天文爱好者和亲子家庭在享受暗夜星空和萤火虫奇观的同时,要遵守社区的照明规范和生态保护要求。拍摄时尽量不开车的远光灯,停车后及时关闭车灯;观测过程中,不要将手电或灯光朝天上随意照射;更不要抓捕和诱捕萤火虫,让它们在安稳舒适的环境中繁衍生息。

编辑 周晓飒