记者从9月2日由深圳市卫计委主办、北京大学深圳医院承办的深圳市第三届医学学科建设研讨会上获悉,深圳“三名工程”成效已经显现,不仅是医疗技术水平提升,在科研上也有很大的进步。在刚公布的2017年国家自然科学基金立项中,我市卫生系统取得了84项立项的好成绩。

“三名工程”聚优质医疗资源

在医疗“强基层”的同时,深圳着力“建高地”,不求“所有”但求“所用”,通过“三名工程”柔性引才,吸聚优质医疗资源。通过与优质资源的对接、融合,高起点打造优势学科,加快填补了我市医疗专科空白。

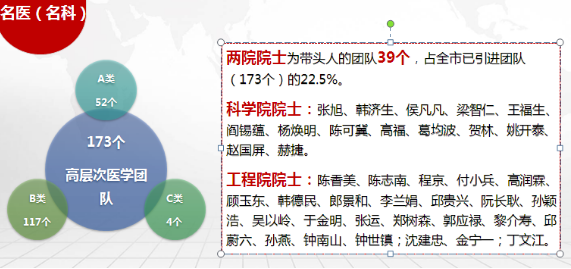

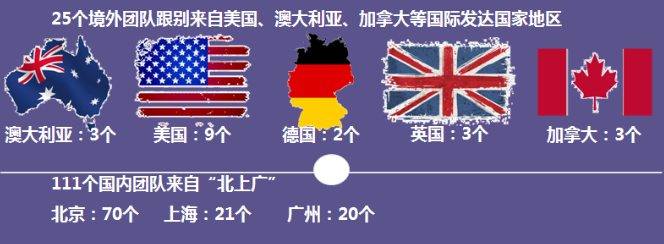

在我市已引入的173个“三名工程”团队中,其中有39个是两院院士团队,25个境外团队分别来自美国、澳大利亚、加拿大等国际发达国家地区,111个国内团队来自“北上广”。

“名院”建设也迈上新台阶:港大深圳医院、南方医科大学深圳医院、中国医科院肿瘤医院深圳医院等一批重大项目建成启用。

通过“三名工程”深圳医院的医教研实力快速提升:

一批国际前沿技术落户深圳:如香港大学深圳医院开展了“养肝分步切除法”切除患者巨大肝癌;市第二人民医院引入的王荣福团队开展了世界领先的TCR-T、CAR-T、TIL等多项免疫治疗新技术的临床研究;市第二人民医院中加功能性脑疾病中心完成国内首例、世界第七例脑起搏器手术治疗“音乐家手”、完成华南首例脑起搏器手术治疗“亨廷顿病”(全世界不足40例报道)。

“十二五”期间我市卫生系统获得国家自然科学基金立项总共183项,今年国家自然科学基金立项公布,我市卫生系统一年就取得了84项立项的好成绩。此外,2017年全市卫生系统还牵头承担了国家科技部课题4项,其中,重点研发计划1项、国家科技重大专项3项。

目前深圳卫生统有国家级重点学科14个、省级重点学科66个、国家级创新载体2个(国家地方联合工程实验室)、省级重点实验室2个、国家药物临床试验机构8家、

6家博士后科研工作站。去年,深圳有22个学科进入了全国学科前100名,进步明显。

“三名工程”激发五大体制创新

为了营造聚才的环境,深圳在实施“三名工程”中,激发了五大服务模式和机制的创新。

一是激发医疗卫生人才引进、培养和使用机制创新,包括整合性引进和柔性引进的方式、创造了团队式培养方式和灵活的薪酬制度。

二是激发医疗服务监管机制创新。取消多点执业网上备案需要经过第一执业地点医疗机构审核同意的前置条件,为“三名工程”团队落地,清除了政策障碍。

三是激发医疗服务模式创新,通过“名(中)医诊疗中心”等建设,引入了国际化诊疗平台、国际医保直付、航空医疗转运服务、国药馆连锁经营等多种新型服务模式。

四是激发公立医院管理体制和运行机制的创新,形成多样化的改革样本。在“名院”建设中,实行去行政化、员额管理、自主设岗、自主定薪。

五是激发医疗服务新业态的萌生,全国医生扎堆深圳办了上百家医生集团。

将扶持80个左右重点学科

据悉,我市将启动新一轮的重点学科建设,2018年-2020年,通过三年的建设周期,瞄准国际医学发展前沿,重点打造80个左右在医疗、科研与教学等方面全方位发展、综合实力强的医学学科。其中包括50-60个临床重点专科、10-15个面向区属医疗机构的特色专科和5-8个新兴学科。

我市还将建设六大创新平台:生物医学创新平台、转化医学创新平台、精准医学创新平台、中医药创新平台、互联网+创新平台、公共卫生创新平台。

据悉,在三批11个疾病领域32家国家临床医学研究中心中,深圳“三名工程”已经引进13个牵头团队,正在筹划建设深圳分中心,其中已有3个“落地”,将在国家级的平台上进一步提升深圳的学科建设水平。

见习编辑 李林夕