“今早一位80岁的表哥给我发了一段微信‘老而不死是为贼’,我也回了他一段,我念给你听听:‘二哥,让我们做一个有个性、有见地、有骨气的老贼,贼贼地开心地生活下去。’”

这是一个周末的清晨,深圳蛇口工业区育才学校创校校长陈难先欣然接受了记者专访。令人意外的是,陈校长爱喝咖啡,而非茶,从来出口成章的他竟然做了十余页的手卡笔记,足见对此次采访的重视……

“深圳建市40周年,应该总结一下,谈谈教育未来应该怎么走?回忆育才的过程就是对当下教育的思考过程,是一位退休校长的思考。”

说着,陈校长打开笔记——

陈难先校长在北京大学120周年校庆之际,作为校友接受《北大人在深圳》采访。

“成就学生是教育者的快乐!”这是陈难先校长毕生追求的教育本真,一切为了学生,学生利益高于一切。

1982年陈难先来到深圳,创办育才学校;2000年,在育才教育移交给南山区教育局后,陈难先不再管理学校事务,几年后,以蛇口工业区员工身份退休。

然而,陈难先校长作为深圳特区成立后创建的第一所学校的办学者,他始终未离开过教育,默默关注、心系学子,退休后他投身“深圳市学习困难关爱协会”,仍旧坚持在公益事业中为深圳学生奉献着自己的光和热。

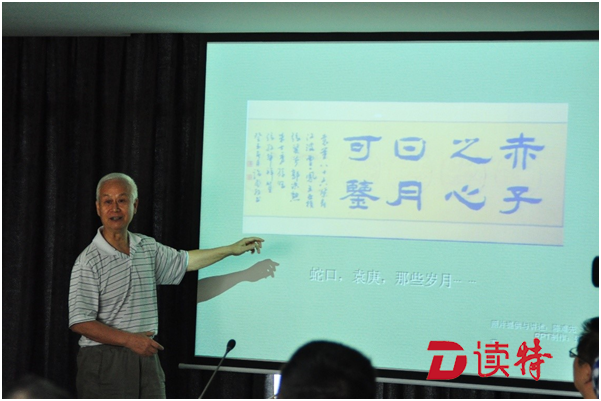

陈难先讲述自己心中的袁庚。

有教无类:公平均衡是教育基本需求

“育才学校是改革开放的产物,最初这是一所给赴蛇口的来深建设者的子弟办的企业学校,学校倡导给每个孩子提供公平而有质量的教育。甚至,在交由政府管理前,在由工业区管理时,育才中学从未设置入学分数线。”

陈难先表示,在深圳改革开放的第一代校长中,自己是最随意的一个,“我没有把教育做得高大上,只是追求把教育做到本真,追求教育的本质,一切为了孩子,学生利益高于一切。”他补充道,在英语中“义务教育”的词意即“强制教育”,且“义务”是双方向的,不仅家长有义务让孩子接受教育,政府更有责任提供满足全社会需求的、良好的义务教育。“早期的育才只有小学和初中,在工业区家长强烈要求下,学校为有高中需求的学生开设了一个高一班级,配齐各科老师,育才中学正是由此发展而来。”

1987年陈难先(中)与乔树德、沈赛赛副校长踏勘育才二小校址。为了身后那棵大榕树能够进入二小校园,用地红线特地外移。

陈难先曾主持过育才四座校园的建设,他看到,如今,深圳极为重视教育,连年教育的财政投入持续增长、数额巨大。陈难先倡导,“对于各级政府和基层学校而言,钱多不意味着可以浪费,教育要把好钢用在刀刃上,毕竟教育内还有很多领域需要经济的支持,厉行节约始终是优良传统,要发扬和保持。”

“要尊重孩子的天然资质,允许学生不打高分,‘低进高出’是教育努力的方向,在任何一个领域都有可能发现学生的天分,并培养成才。”

陈难先反对“唯分数论”,主张根据孩子的个性、特长量体裁衣提供教育路径,尊重孩子的发展意愿和天赋,育才学校也是如此坚持的。“在办学初期,学生水平参差不齐,但学校并不会为此而苦恼。我们要让在每个学生在自己的基础上获得进步,实现‘低进高出’,而并不是每个学生都必须要上名校,因此,育才曾经设过一个‘飞跃’奖,还曾开办职业高中,让学生和自己比,让每一个层次的学生都找到实现人生价值的发展平台——我想,为学生把心掏出来,这就是育才,也是育才这么多年来还做人所尊重的重要原因之一,而并非曾经的历史如何光辉。”

在育才二中阶梯教室,为育才集团教师代表讲述育才精神。

责任担当:办好教育需要教育者的勇气

“学生利益高于一切”,这是深圳实验学校首任校长金式如和陈难先交流时的一句话,陈难先深感认同并践行至今,“在一所学校里,从校长到工人,都要真正全心全意地为学生成长做贡献,提供真诚的服务。”

从一名大学英语讲师,到学校创始人,再到同时管理着四所学校的校长,陈难先始终冲锋在前,甚至曾任教初三英语课,直到他深感分身乏术,担心自己无法给学生提供最好的课堂,才从教学一线上退下来。然而,当有人建议为了评高级职称,让他执教一门非英语课程的教学任务时,却被他当即拒绝了,他说,“学生的利益高于校长利益。”

直到退休,陈难先仍旧是一位讲师,而他的退休身份仅仅是蛇口工业区的一位普通员工。他说,“近年来,随着教师职称评聘工作的改革发展,逐步为校长、老师提供了不同的发展通道;作为校长更要有所担当、有所取舍,时刻牢记学生利益高于一切。”

在育才学校的起步阶段,外资进入中国,作为一名对英语文化有较深理解的陈难先就率先提出“培养善于和资本主义打交道的人才”,而这种国际化的办学主张至今仍具有其社会价值。

“英语是与世界接轨的桥梁,势不可挡。学校不开设英语课,家长就会跑到培训机构里去学,所以,这是学校应该承担的责任。”

率先在小学开设英语课、从境外购买原版教材、接纳外籍学生插班、选派育才学生赴海外交流……借助特区“特事特办”的条件,育才抢着做“吃螃蟹”的人。虽然,每一项举措如今都司空见惯,但在当时却都在“冒天下之大不韪”,颇受争议。陈难先说:“任何时候,办学都应该解民之忧、急民之急,为了学生,办学者要勇于担当,最忌患得患失。”

陈难先记得,蛇口工业区曾有一位高层因工作调整携全家赴香港,一开始他十分担心孩子的英语,结果转学香港读书的女儿居然成了班级的佼佼者,从此对育才学校的办学水平有了更深的认识。”

陈难先的书房。

授权放权:放手专业的人做好专业事

育才学校有个“好婆婆”,在办学过程中,蛇口工业区给予极大支持,却对办学管理给予充分信任、充分放权。陈难先认为,“学校不是一个派出机构,归根结底是培养下一代的专业机构,减少外界不必要的干预,让教育者专心办教育,才是最好的选择。”

陈难先回忆,“蛇口工业区极少指导育才办学,无论是教师聘用还是学生安置,决定权均交由学校。作为学校,更要担得起这份信任。”获得充分授权的同时,陈难先也对学校师生给予极大授权和信任。为推动心理健康课落地、给学生建立心理健康档案,他邀请专业硕士研究生编写校本教材、开设课程,还给予老师授权和尊重,极大保护了孩子们的隐私和心理健康老师工作的独立。

“国际化是办学的趋势。”始终关注教育的陈难先开心地看到,“伟大原著”走进南山校园、龙城高中每年都会送出俄罗斯公派留学生、深圳北理莫斯科大学备受欢迎……他表示,深圳的外语教育已经开启了海外文化教育、思维教育的教学阶段,教学承担起了沟通应用功能。让学生从小开始掌握多门外语,提前进入多语种环境,适时打通小语种中考途径,这是深圳作为一座国际化大都市的教育发展需求。

退休后,陈难先偶然机会接触到了一个特殊的群体,这些孩子被“学习困难”所影响,通常这些学龄期儿童智力基本正常,但学业成绩却明显落后,可能出现学习能力低落、注意力不集中、肢体协调不佳,以致缺乏社交能力等表象。陈难先介绍,学习困难的原因到目前尚不清楚,普遍认为是多种因素综合作用的结果,但一些孩子经过适当刺激与训练,可以实现根本性改善,越多人发现并关注到这一类孩子,及早干预可能改变孩子的一生。

怀揣着教育的美好愿望,近年来,陈难先全身心地投入到“深圳市学习困难关爱协会”,在公益事业中为深圳教育奉献自己的光和热。

他说:“一辈子就做了教育这一件事,要有一颗纯粹的心。”

见习编辑 许家宜