“当年眷村相对封闭,眷村人很团结,能改善自己的环境,努力求生存。

我们这些眷村二代人,走了一半到海外做侨民,但发现海外也不是家。

当地没有根,外边也没有根,大陆那边的根也很模糊。

回来了,也像水手飘在海上一样……”

独自守着待拆迁的高雄自助新村的眷村二代“拉哥”(左)和邻村的眷村二代陈先生,摆龙门阵聊着眷村往事。

“这一离开家,就是60年”

和拉哥一起在高雄自助新村的断墙残壁间喝茶、摆龙门阵的孙先生,是相邻另一个海军军官眷村的二代人。

他毫不犹豫地称自己是“中国、辽宁、葫芦岛人”。“我爸打了8年抗战,日本投降后军队就地解散了。可老爸回到家乡后又遇到抓兵,我大伯有老婆有孩子,做为弟弟,他就喊了声‘我去’!替兄从军。不想,这一离开家,就是60年!”

海军二代陈先生说他的眷村已经被拆掉,只存留在手机相片里了。

他快言快语地向记者解释说,“当年国民党的陆军最苦,是大头兵;空军待遇最舒服,是少爷兵;我们海军鱼龙混杂,海勤有加倍补助,喜欢乱花钱,被戏称为‘流氓兵’。当时国民党海军组建多来自清末的北洋水师和南洋水师,所以海军中辽宁、山东等地北方人占60%,福建人占30%。原来北洋水师是募兵制,高薪招收的多是跑水的青帮子弟,水手天性喜欢喝酒打架……”

而拉哥说自己两兄弟是“河南信阳人加湖南人”。

他说:“父亲是水兵,当年在武汉遇到逃荒的湖南籍母亲,就把她带上了船。接到国民党军队撤退台湾的命令,父亲的舰船太小,过不了海峡,就暂时停在澳门附近等待,后来换飞机才辗转来了台湾。可是被怀疑为‘不坚定份子’,有犹豫投降解放军的嫌疑,父亲被关押了半年……前几年说是‘关错了’,才给了几十万元台币做补偿。”拉哥兄弟俩子承父业,也都当过兵。

海军旧军装。

“我们不知道根在哪里”

说起眷村,大家都话题蛮多,而提起“家”的概念,记者发现大家突然间都有点沉默。

“小朋友”也都是海军的后代。

操东北口音的孙先生,转用湖南语调说:“眷村里各省人的口音都有,小孩子都会说好几种方言。可是我们总觉得没有根。我们这些眷村二代也是客居在这里的,语言也融不到当地人中去。有时文化语言的隔阂,是一辈子的隔阂。可能三代四代人,语言屏壁渐渐消失了,眷村又拆掉了,眷民混住到当地人群中间,才会真正融合吧。”

“当年军队迁移,没有带庙来,你会发现多数眷村的人都不拜神。这和中国传统乡村很不一样。”孙先生又说,“你别看许多眷村旁边都有基督教堂,它们是在几十年前困难时期靠发面粉、发奶粉、发糖果而站住脚的。那是当年美国人为调查国民党军队的实力而设的。眷村的军人多是无神论的。”

“没有祖坟的地方不是家乡。我们没有亲戚,没有爷爷没有外公,没有姑姨舅叔。”孙先生语速慢了下来,说,“我也回过大陆的老家,但还是隔阂,回去只是给生活不如意的远房亲戚送些钱吧。我们不知道根在哪里。”

海军二代陈先生说他的眷村已经被拆掉,只存留在手机相片里了。

拉哥静了一会儿也说,“当年眷村相对封闭,眷村人很团结,能改善自己的环境,努力求生存。我们这些眷村二代人,走了一半到海外做侨民,但发现海外也不是家。当地没有根,外边也没有根,大陆那边的根也很模糊。回来了,也像水手飘在海上一样。”

燃烧的老桧木的情绪

现在自助新村里,只有拉哥和一只被他收养的弃狗在留守,等待着拆迁前的最后收尾工作。

村民们恋恋不舍地搬走后,留下一排排迷宫样的旧眷舍,还有许多带不走的旧东西。拉哥看着这些,觉得很可惜。他在空闲的时候,就把这些旧物品分门别类收集起来,存放到各个眷舍里。

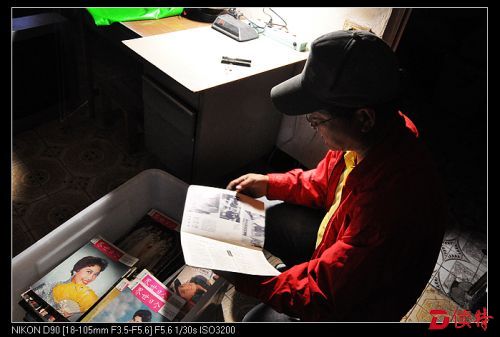

拉哥带着记者参观了他的“仓库”:有放旧电器的,有放旧家具的,有放旧衣物的,有放旧书籍的,有放旧唱片、影碟的,还有放旧皮箱的……记者看到四十年前的有着鲜明时代特色的旧杂志,看到三十年前的台湾硬币,看到六十年前藏羊皮做的大衣……

其实,拉哥也不知道这些东西留下来能做什么,只是知道,每一件东西都装盛着一种莫名的情绪。

拉哥把眷村里的旧东西都分类收拾起来。

眷村当年建设的时候,许多房梁门窗都使用了百年不朽的台湾桧木。

桧木的珍惜程度众所周知,现在的市场价格高得离谱。

有些觊觎的人想花重金来收购,可拉哥没有同意,“它们,只属于逝去的老眷村”。

天一点点黑了,到村里玩闹的年轻人渐渐散去。

冷雨零星地落着,拉哥拉过一只铁皮桶、生起火来,然后把光洁齐整的桧木条一根根扔进去。

桧木的烟香淡淡弥漫开来,送来阵阵暖意和光亮,而我们背后的老眷舍已完全浸没在黑夜的影里了。

编辑 刘波