大亚湾核电站,是一座矗立于碧海之滨的超级工程。在很多人眼中,它是一座庞大、复杂且神秘的科技堡垒。而对在这座“堡垒”深处工作了十六年的陈永伟来说,这里不仅是他的战场,更是一片值得沉浸钻研的广阔天地。面朝大海,四季如春,大亚湾的宁静与核电站内部的精密运转形成了一种奇妙的和声。在这里,陈永伟把科研的根扎进实际工作的土壤,从数以万计的仪表和千万个元器件中寻找创新的灵感。

他常说:“问题从来不是负担,而是创新的起点。”而每一个起点,都连向更安全、更高效、更可靠的核电未来。

时间压强:20天核电站“大修战”

“核电站每18个月必须进行一次换料大修,留给我们的只有二十多天。”站在办公室窗前,陈永伟望向远处六个巍然屹立的反应堆,语气沉着。2009年,出于对自动化专业的热爱,他从浙江大学毕业后毅然南下深圳,加入中广核。尽管觉得“深圳很远”,但他看中了这里完善的培训机制和广阔的发展前景。彼时的大亚湾,是中国大陆首座大型商用核电站,也正成为中国核电人梦想启航的地方。

大修,是一场与时间的极限赛跑。在二十多天里,陈永伟所在的检修大团队必须完成燃料更换与设备检修等上千项工作。“每节省一小时,就能多发电36.25万度。”这组数字背后,是团队24小时待命的坚守,是凌晨紧急电话响起时的全员出动,有时甚至是七十二小时内仅休息八小时的极限拼搏。“确保机组按时重新并网发电,就是我们的职责所在。”陈永伟说。

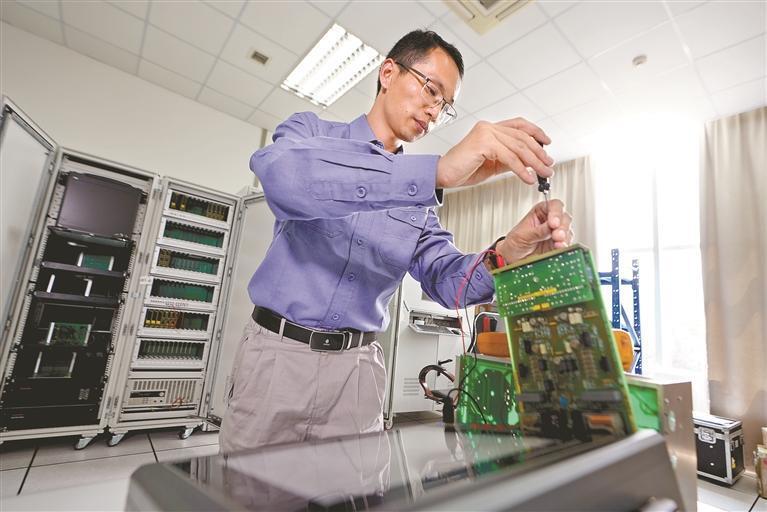

在核电仪控领域,精度意味着安全,更关乎生命。他为“堆芯液位变送器”膜片做精准定位时,操作堪比神经外科手术:在肉眼无法直视的密闭环境中,依靠两根高度差仅0.5毫米的小针辅助定位,精度要求达到0.1-0.2毫米。“仪控系统高度敏感,任何一个参数的细微波动都可能触发保护逻辑,使得阀门关闭或者反应堆停堆,而这正是其安全机制的核心所在。”陈永伟回忆,在机组正式投产前的调试阶段,曾有误触发消防喷淋的案例,“这已经是最小的损失,而我要做的就是通过严谨的调试与维护,在保障系统高度灵敏的同时,确保其稳定运行”。从手抖到稳,从数据错到准,他花了一年时间才真正“入门”。

毫厘之争:在精密世界守护万家灯火

正是这种对精度的极致追求,推动着陈永伟在技术创新道路上不断突破。在紧张的大修窗口中,他带领团队完成的技术创新,一次次将不可能变为可能。

比如,核级变送器的抽真空充液工艺原本需要7天7夜连续作业,工人轮流值守,紧盯压力表。“就像通过一根25米长、孔径仅2毫米的毛细管注射,不能有一个气泡。一旦失败,整个工艺就要推倒重来。”通过工艺优化和专用装备开发,陈永伟团队将作业时间缩短到5天,成功率保持100%。仅此一项,每次大修就能节约48小时,相当于多创造约1740万元的发电效益。

更值得一提的是CCMS试验的突破。传统规程要求升温至60±1摄氏度进行实验,光升温就要2小时,而试验本身只需5分钟。“工程师可能得深夜加班,在凌晨作业,既增加风险,又占用大修窗口。”陈永伟通过三十多页的公式推导,证明温度对试验结果影响极小,最终取消了升温环节。“这项优化减少了人员熬夜的风险,每年还能为各基地节约数百小时。”

这些技术创新不仅提升了效率,更打破了国外的技术垄断。类似的案例在陈永伟的职业生涯中不胜枚举,如今他的工作室已实现核电仪控关键重要设备国产化36项。他牵头升级设备、开发工具,首要目标始终清晰:让人远离危险,让操作更可靠。而这些创新背后,是一组沉甸甸的数字:大亚湾一台机组每提前一天发电,就能产生870万元效益;陈永伟团队开发的工具每年可节约大修工期50小时;各项工艺优化累计创造经济效益数亿元。

对他而言,这些数字不仅是效益的体现,更是安全的保障。“粤港澳大湾区每4度电中就有1度来自核电,我们的工作直接关系到湾区的万家灯火。”

破局之路:从技术追赶到自主创新

这段攻坚之路的起点,可以追溯到三十多年前。大亚湾核电站的建设史,就是一部中国核电技术的追赶史。1987年,中国以接近一个成年人体重的黄金价值,分批派遣113名学员赴法国、英国接受培训。那时的大亚湾,99%的技术和设备都依赖进口,外方专家在关键技术领域设置了重重壁垒。

其中最典型的就是堆芯液位变送器组件的更换技术。这项工艺复杂程度极高,包含67道不可逆工序,需要7天24小时连轴转。外方工程师每次更换时都会搭起专用帐篷,全程在里面操作,防止中方人员“窥探”技术细节,单次维修费用高达100万元。

正是这种切肤之痛,让陈永伟和团队下定决心要突破这道技术壁垒。从萌生想法到实现突破,他们用了整整三年时间,其间经历了无数次的试验失败和技术攻关,最终不仅掌握了这项核心技术,还实现了创新突破。如今,五至七天就能完成一次更换,他们甚至能让原本“一次性使用”的设备维修后复用,这项突破每年为核电站节约维修费用上千万元。

薪火相传:让创新基因融入行业血脉

2024年,陈永伟多了一个新身份——中南大学博士生导师。虽然工作重心逐渐转向研发与人才培养,但他仍保持着一线的紧迫感。“每个创新项目都要回答三个问题:能提升多少安全性?能节约多少时间?能创造多少价值?”

如今,他带领团队开发的仪控板件智能化校准装置,只需插入板卡就能自动生成检测报告;研制的开关仪表高空作业装备,让工人不再需要爬二十米高的垂直梯子。这些创新不仅在国内应用,还吸引了法国电力公司专家专程来访。“因为法国有50多台机组与大亚湾同型,我们的设备他们也能用。”陈永伟的话语中透着自豪。

但比技术创新更让他在意的是理念的传承。“核电行业传统保守,任何改变都需严谨论证。我希望年轻人学会将繁琐视为创新的来源,而不是负担。”如今,他每年为行业授课十余门,内容涵盖专业技术、创新方法乃至思维方式。

在陈永伟看来,新时代的工匠精神不仅是精益求精,更要敢于突破创新。“用智能化、数字化技术赋能传统产业,让核电运营更安全、更高效、更人性化,是我们这代人的责任。”

晨曦微露,海浪轻涌,陈永伟的一天,常常从清晨6点的海边晨跑开始。十六年来,这片蔚蓝不仅陪伴着他无数个关于技术与创新的思考,也让中国核电从追赶到并跑,甚至走向领跑。他常说:“难,但是正确的事情,就值得去做。”这句话,正是对他十六年如一日坚守的最好注解。

人物名片:

陈永伟,中广核核电运营有限公司领军人才、仪控高级主任工程师,主持完成多项核电仪控设备国产化和智能化重大攻关项目,荣获“大国工匠”“广东省技术能手”等称号。现任中南大学博士生导师。

编辑 周晓飒