摘要

在地球上,流水在石灰岩中雕刻出无数奇景,如喀斯特峰丛、天坑与地下溶洞,构成了自然界最神秘的地下艺术。而如今,科学家们在火星上也发现了类似的地貌迹象。近日,由深圳大学、四川大学、中国科学院国家天文台以及意大利国家研究委员会组成的国际团队在自然指数期刊《The Astrophysical Journal Letters》上发表研究,首次在火星赫布罗斯(Hebrus Valles)地区发现了可能由水溶蚀作用形成的地下喀斯特洞穴结构。这一发现意味着,火星可能存在与地球喀斯特地貌相似的“水成洞穴”,为火星地下生命和未来人类栖息提供了全新线索。

赫布罗斯谷:火星的“隐秘峡谷”

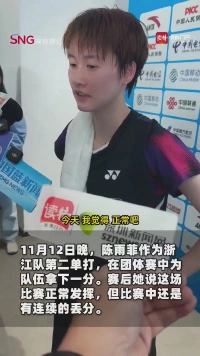

赫布罗斯谷位于火星的埃律西昂山以西,长期以来被认为主要由火山活动塑造。然而,深圳大学丁春雨研究团队注意到,这片地区的地貌特征并不完全符合火山活动形成的模式。他们发现这里分布着整齐排列的陷坑和河道遗迹—这些特征更像是地球上地下水溶蚀岩石后形成的喀斯特地貌。

在团队绘制的地貌图中,八个“天窗”(即地表塌陷口)沿着古代洪水槽道和陷坑链分布,这种排列方式与地球上喀斯特水系的规律高度一致。这一线索促使研究团队深入分析这些天窗的成因。

图1. 火星赫布罗斯谷区域潜在喀斯特天窗特征的区域背景与空间分布。

多源火星探测数据揭示水成特征

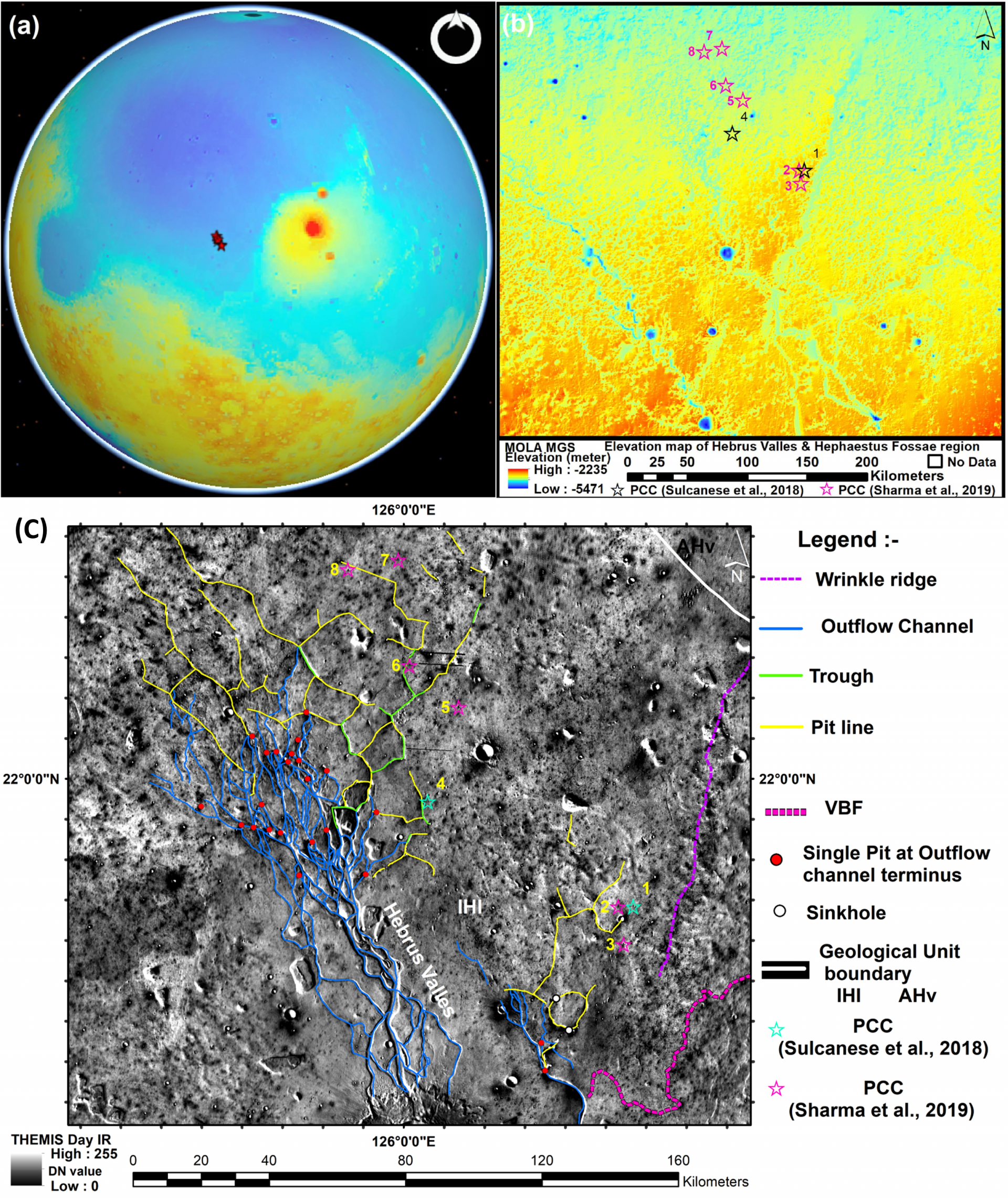

为验证该天窗是否为喀斯特洞穴,研究团队整合了来自多颗火星轨道器的数据,包括:火星勘测轨道器的HiRISE高分辨率影像和数字地形模型,火星奥德赛号的伽马射线光谱仪氢数据,以及火星全球勘测者的热发射光谱仪矿物分布图等。

在高分辨率三维地形模型中,研究人员对编号为“SK1”的天窗进行了重建,发现其内部呈碗状结构,洞壁陡峭、层状塌陷明显,却没有火山喷发物或撞击痕迹。这种特征与地球上喀斯特塌陷极为相似,暗示这里的洞口可能是地下岩层溶解后塌陷形成的。

图2. 赫布罗斯谷区域天窗候选体的地质背景。

矿物与水的线索:火星上也有“可溶岩”

进一步的矿物学分析表明,所有天窗附近都富含碳酸盐和硫酸盐,这正是地球上喀斯特地貌形成所需的“可溶性岩石”。与此同时,伽马射线探测数据显示,当地地下水或冰含量显著偏高,最高可达3.73%。这意味着,古代火星可能曾存在液态水或冰川融水,为地下溶蚀提供了条件。此外,这些区域地表尘埃较少、地面坚实且温度变化平缓,这些都为保存洞穴结构提供了有利环境。

火星喀斯特洞穴:生命与探索的新希望

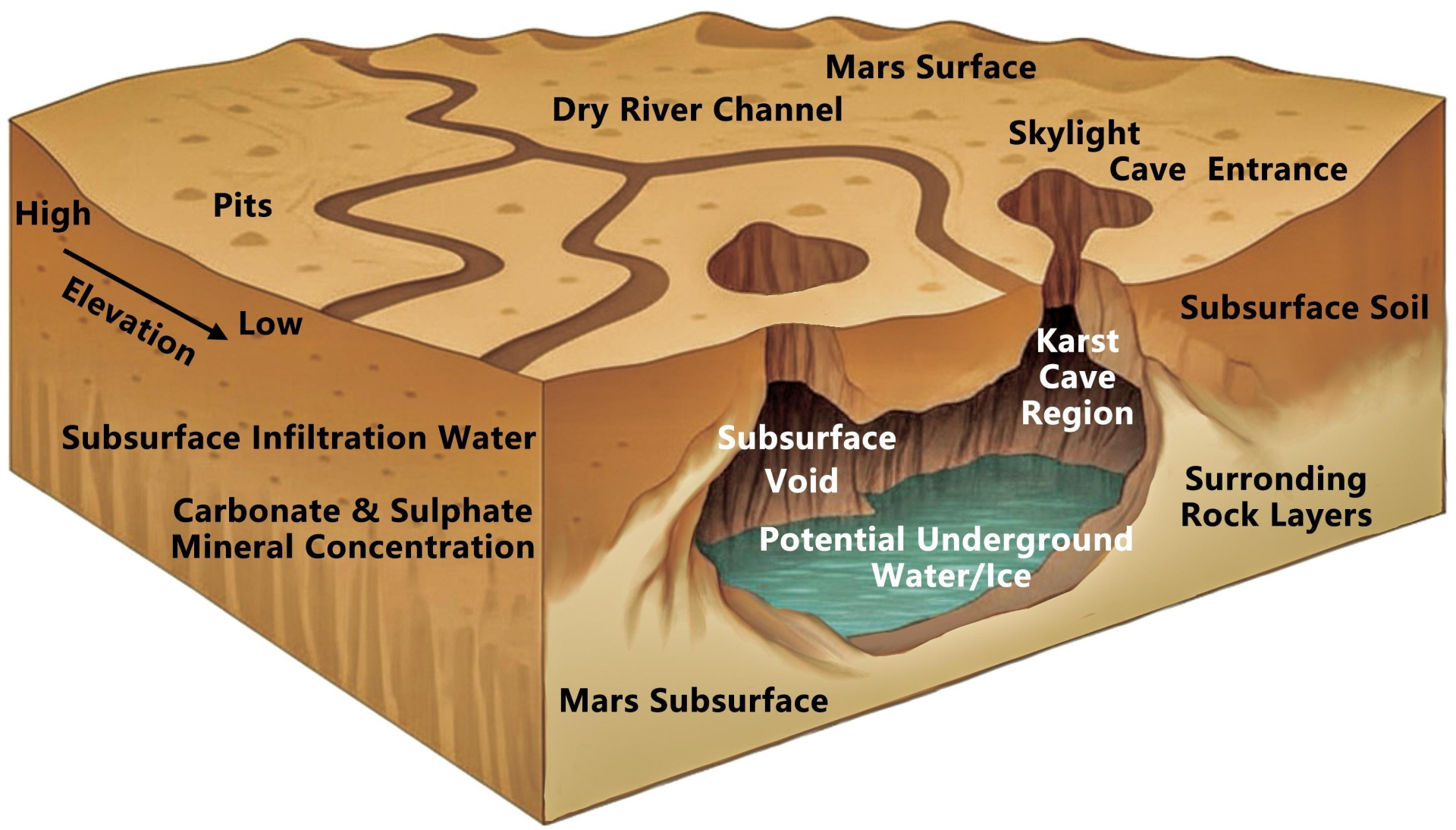

研究团队提出了火星喀斯特洞穴的形成模型:古代火星上的地下水或冰川融水渗入碳酸盐和硫酸盐岩层中,逐渐溶解岩石,形成地下空洞;随后地表塌陷,露出“天窗”。

这些洞穴可能具备天然的遮蔽环境、稳定的温度以及潜在的水资源,为生命提供了理想的栖息场所。它们也可能成为未来人类登陆火星时的避难或居住空间。

研究指出,赫布罗斯谷的这些天窗区域是未来机器人和探测任务的理想目标。通过高分辨率雷达或四足机器人勘探,人类或许能获得首批火星地下洞穴的三维影像,开启火星“地下世界”的探索新篇章。

图3. 赫布罗斯谷水成喀斯特洞穴形成与地下宜居潜力的概念模型。

本研究的第一作者为深圳大学博士后Ravi Sharma,通讯作者为深圳大学丁春雨研究员。研究得到中国博士后科学基金、深圳大学2035追求卓越研究计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市科技创局以及国际空间科学研究所(ISSI)“利用轨道探地雷达寻找火星冰下水”团队等基金的支持。

参考文献:

Ravi Sharma, Chunyu Ding(丁春雨), Francesco Soldovieri, Jiangwan Xu(徐讲湾), Zihang Liang(梁梓航), Yachen Xie(谢亚辰), Yan Su(苏彦), Changzhi Jiang(蒋畅之), YuXiao Zhi(支羽萧), Tang Chuanhu(汤川湖), Xiaohang Qiu(邱小航), Zhonghan Lei(雷钟涵), Haoyu Chen(陈浩钰), and Li Qingquan(李清泉). (2025). Water-driven Accessible Potential Karstic Caves in Hebrus Valles, Mars: Implications for Subsurface Habitability. The Astrophysical Journal Letters, 993(1), L36.

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae0f1c/pdf