“诗词的女儿”叶嘉莹先生辞世,海内外无数人士缅怀。作为一位享誉国际的古典文学学者,她的生命轨迹跨越了近一个世纪,见证了中国社会的巨变。尽管她曾在海外漂泊多年,但那份深藏于心的乡愁,始终伴随着她,成为她学术与人生的动力源泉。

童年时代的叶嘉莹,大多数时光在北京四合院中度过,院子里的花花草草、古树老藤,都是她最初的自然启蒙。每当春天来临,院子里的杏花盛开,她和弟弟妹妹们会在树下追逐嬉戏,那片花海成了她心中最美的记忆。

“每当我闭上眼睛,就能看到那片杏花,仿佛闻到了淡淡的花香……”叶嘉莹曾这样描述她的童年。这些美好的记忆,成为她日后无论身处何方,心中永远的牵挂。

大学毕业后,叶嘉莹开始了教学生涯。然而,命运的波折接踵而至。1948年,她开始了长达数十年的异国生活,先后在多所高校任教,逐渐成为了一位备受尊敬的学者。

尽管事业有成,但叶嘉莹的心中始终难以忘怀故乡的山水。她在《迦陵诗词稿》中用“故乡何处是,忘了除非醉。”道出了她内心深处的乡愁。每当夜深人静,她总会想起北京的四合院、胡同里的叫卖声、北海公园的白塔……这些记忆如同一幅幅画卷,不断地在她脑海中浮现。

1966年,叶嘉莹应邀前往哈佛大学访问讲学,随后又在加拿大不列颠哥伦比亚大学担任教授。在异国他乡,她不仅传播了中国古典文学的魅力,也深刻体会到了文化的隔阂与孤独。在一次接受采访时,叶嘉莹曾说:“我在海外的日子,常常会梦见北京的秋天,那金黄色的银杏叶,那蔚蓝的天空,还有那悠长的钟声。这些梦,让我感到既温暖又孤独……”

1979年,叶嘉莹带着浓浓的乡愁,终于有机会回到阔别已久的祖国。她在北京大学、南开大学等地讲学,受到了热烈欢迎。每一次踏上故土,她都会情不自禁地流下热泪。她写道:“归来兮,归来兮,故乡的山水依旧在,只是人事已非。”

在南开大学,叶嘉莹先生创办了中国古典文学研究所,致力于培养新一代的学者。她将自己的毕生所学无私地传授给学生,希望他们能够继续传承和发扬中国传统文化。

叶嘉莹先生的乡愁,并不仅仅是对故乡的思念,更是一种对文化的执着追求。她认为,乡愁不仅仅是一种情感,更是一种责任。她说:“我们这一代人,有责任将中华文化的精髓传承下去,让它在世界舞台上绽放光彩。”

在叶嘉莹的学术生涯中,出版了多部著作,如《王国维及其文学批评》《唐宋词十七讲》等,这些作品不仅在国内产生了广泛影响,也在国际上赢得了高度赞誉。她的研究不仅丰富了中国古典文学的内涵,也为世界文化多样性作出了重要贡献。

叶嘉莹的乡愁,是对故乡的深情眷恋,也是对文化的坚定信念。她用一生的时间,践行了对故乡和文化的承诺,成为了一位令人敬仰的学者和文化使者。在她的身上,我们看到了乡愁的力量,它不仅能够激发个人的情感共鸣,更能够推动文化的传承与发展。

正如叶嘉莹所说:“乡愁,是一种永恒的情愫,它让我们不忘初心,砥砺前行。”愿我们在追寻梦想的道路上,永远不忘来时的路,珍惜每一段美好的记忆。

细细品味叶嘉莹先生的乡愁,这乡愁,洋溢着深厚的情感、文化的自觉、跨文化的视角,更有诗文中的表达和行动上的实践,不仅丰富了她个人的情感世界,也为中国文化的传承和发展作出了重要贡献。她的乡愁不仅是对故乡的思念,更是一种对文化的坚守和对未来的期许。

编辑 刘彦 审读 张雪松 二审 李璐 三审 甘霖

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

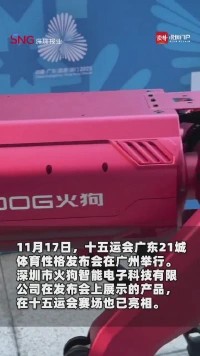

十五运开幕式上,智能机器人演奏的千年文物仿制品是?

11月9日,我们将迎来第十五届全国运动会(以下简称“十五运”)。赛事临近,无论你是投身运动热潮、感受竞技魅力,还是想为拼搏健儿传递心意,都不妨来鹏友圈,留下对“十五运”的专属祝福!带上话题#我为十五运加油#,一同为运动健儿呐喊助威,为“十五运”热烈喝彩! 【本期话题】#我为十五运加油# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

第十五届全国运动会已进入冲刺倒计时,想解锁超省心的观赛方式?赶紧打开“十五运全景魔方”(https://huodong.dutenews.com/H5/nationalGame/pc),一键解锁观赛全攻略!无论是赛事速递、赛程全览,还是购票指南、规则科普,都能在这里轻松找到!快到鹏友圈带话题晒出你的使用截图,和鹏友们分享专属观赛攻略吧! 【本期话题】#十五运观赛神器# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

#手绘鹏城新年#

【温情煮意|湿炒虾仁滑蛋】❤🍀羊🐏❤语:努力工作,温暖生活,快乐公益!🍀❤

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社