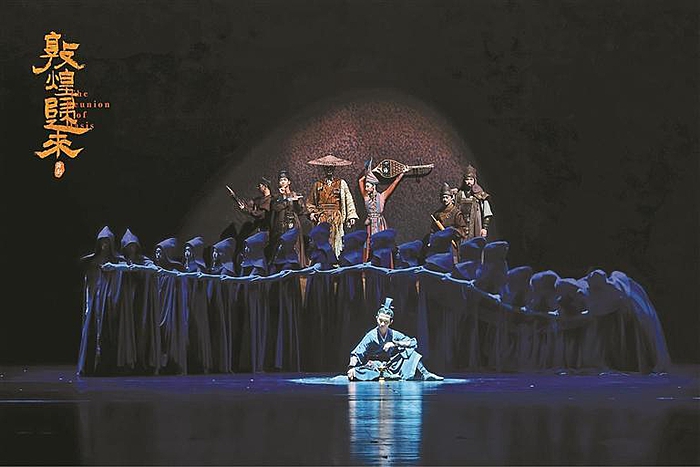

▲《敦煌归来》剧照。

昨晚,原创舞剧《敦煌归来》在深圳光明文化艺术中心成功全球首演。

《敦煌归来》由胡沈员工作室出品制作,中共深圳市光明区委宣传部、深圳市光明区文化广电旅游体育局、深圳华侨城文体产业管理有限公司联合出品。作为第二十三届中国上海国际艺术节委约作品,该剧首演后还将重磅登陆上海国际舞蹈中心。

这一夜 同享文化自信

风沙漫漫中,一支信使团艰难前行,故事就此开始。时间倒回唐贞元二年(786年),沙州(今敦煌)陷落,直到半个多世纪后收复失地,敦煌信使团才得此机会,向长安送回捷报舆图。谁知这一走就是4年,一行人乔装改扮,绕行漠北,经历无数生死考验,始终不悔归国心志。

敦煌历经多朝代洗礼,文化灿烂,古迹遍布,尤其莫高窟,素有东方艺术明珠之称,窟内保存着自北凉以来的壁画4.5万多平方米。这些壁画题材除了佛教故事,还有不少反映当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧和节日欢乐等生活风貌。《敦煌归来》在史实记载基础上,从这些壁画中遴选主要场景,进行艺术化想象和创作。随着故事展开,士兵、僧人、乐工等一系列性格鲜明的人物形象纷纷登场,而从敦煌壁画中遴选的场景,如送行、燃灯、耕种、酒肆、遇盗等画面,也被意象化重现于舞台,文物“活”起来了!而胡沈员、石仁琦及深圳当代舞团成员的精湛演技,令这段波澜壮阔的英雄赞歌更加动人。至此,台下观众不仅被角色的家国情怀和个人信念打动,更折服于敦煌文化承载的内涵和精神,在强烈的文化自信和情感共鸣中,大家的情绪也层层递进,从涟漪微荡,到掀起潮湃,雷鸣般的掌声是这个夜晚的精彩注脚,也是献给《敦煌归来》的荣耀勋章。

这出戏 照见英雄侠义

总编导、编舞、领衔主演,《敦煌归来》是胡沈员身兼三职,对自己发起的一次挑战。早在筹备作品之前,他就细细研读了敦煌文物研究书籍《寻梦与归来》,这部回顾了两个甲子以来敦煌文物往事的著作,讲述了敦煌宝藏的发现、流散与回归,以及中华民族曾经的困顿与奋发,还有学界让国宝重光于世的艰辛,给了他不少灵感。

英雄、大漠、侠义、家国,《敦煌归来》的宏大命题,创作极其不易,胡沈员也曾叩问,每一部作品都“寻求圆满”内核的自己,是否敢于尝试、愿意承受未知带来的恐惧。在笃定了自己的心意后,他带着团队亲赴甘肃采风,参观莫高窟、鸣沙山、月牙泉,与当地文化专家深入交流,获得了第一手的珍贵素材。此后两年,潜心准备,不断打磨,为了实现最佳舞台效果,他还将近年国内最出圈的两部舞剧《只此青绿》《红楼梦》的幕后班底都搬来剧组。在他看来,“《敦煌归来》不仅是对历史的一次深情回望,更是对中华优秀传统文化的致敬与传承。”

努力没有白费,《敦煌归来》凭借独特艺术视角和深厚文化内涵,首演大获成功,口碑出圈的同时,3日、4日两场票房也均飘红。万里丝路,千里雄魂,这一刻,舞台上下,灯火烛影,家国共圆。