乡村美,看“颜值”,更重“气质”与“内涵”。自实施“百千万工程”以来,东莞不断完善乡村文体基础设施,常态化开展系列文体活动,为市民提供更高质量、可持续的公共文化服务,促进乡村文化繁荣发展,让乡村更有活力与人气,助力“百千万工程”走深走实。新型公共空间、体育设施、文化场馆等带来阅读新场景、运动新体验、文化新生活,赋能“百千万工程”,让优质公共文体服务不断浸润市民的美好生活,让乡村有“点”不一样,为乡村拓颜值、提气质、丰内涵,绘就乡村振兴美丽新图景。

书香东莞,解锁乡村阅读新场景

中办、国办印发的《“十四五”文化发展规划》提出“打造新型城乡公共文化空间”,是促进新农村文化建设的有力指导。

今年4月,位于东莞长安的“莲花山下·莞”新型公共文化空间启用,内设新型书店、智慧图书馆、24小时书吧,可开展读书会、书友会、读者沙龙、读者讲座、少儿阅读推广等活动。作为东莞市十大示范性新型文化空间建设镇(街),“莲花山下·莞”大型示范性新型文化空间是助力东莞文化强市建设工作的重要举措、推进“百千万工程”的重要项目之一。

莲花山下·莞

超大的面积、丰富的藏书、温馨的阅读环境……在“莲花山下·莞”新型文化空间,可以尽情体验新型文化空间的独特魅力,在温馨静谧的氛围中感受诗意与书香,“莲花山下·莞”吸引众多市民前去读书、休闲、打卡。小而精的阅读空间,不仅延伸了公共文化服务,还解锁乡村阅读新场景。

像“莲花山下·莞”这样的空间,已成为东莞城乡一道美丽风景线。2023年,东莞首批30个以“·莞”命名的新型公共文化空间正式启用,并成立“·莞”空间联盟。2024年4月,在“书香东莞·世界走读+”全民阅读盛典上,“·莞”空间联盟新增的第二批成员单位亮相。目前,东莞已有45家“·莞”空间。这些融合文化服务、潮流休闲消费、轻食餐饮等多业态、复合型、精而美的高品质新型公共文化空间,分布在东莞的各个镇街、村落,而且不断上新,让广大市民在家门口就能追寻“诗和远方”,不仅刷新着城乡的外在“颜值”,更提升了城乡内在“品质”。

市民在书香南苑·莞阅读

暑期来临,走进位于南城市民花园的新型公共文化空间书香南苑·莞,许多亲子家庭围坐在阅读区,享受阅读的快乐。该空间不仅提供传统的阅读服务,还通过多元化的文化活动和文创产品,打造成为一个具有艺术氛围和品质生活的文化场所。杨女士一家居住在附近,周末闲暇时都会到这里来,“就在家门口,环境很舒适,氛围自由,很适合和孩子来阅读”。

荔香书吧·莞

建在一片荔枝林中的荔香书吧·莞,也成了许多家长陪伴孩子度过假期快乐时光的好去处,不少“小候鸟”也纷纷飞来大朗,在书吧获得不一样的阅读体验。去年暑假,一个萌娃在回到老家第二天,就闹着要回东莞大朗,因为想念荔香书吧了,想坐在荔香书吧的大沙发上看书,听沙沙的翻卷声。

书香东莞,以新型文化空间为抓手,创新推动全民阅读向乡村延伸,成为市民对东莞这座城市的热爱与眷恋。

品质东莞,邂逅乡村文化新生活

推进“百千万工程”走深走实,文化是重要力量和有力支撑。除依靠新型空间提档乡村文化,东莞原有的传统文化场馆也以此为契机,以服务内容焕新空间品位、更新服务业态和功能,共同塑造年轻、时尚、活力、动感的乡村气质。

近年来,东莞通过整合各方资源,结合图书馆、文化馆总分馆制建设,健全优化基层公共文化服务平台,大力推动村(社区)综合性公共文化服务中心提质增效工作,丰富其服务内容和方式,增强惠民实效,将优质文化产品送到家门口,不断焕新乡村文化生活,推动“百千万工程”落地见效。

正值暑假,由市“百千万工程”指挥办推出的“百千万·莞一夏”青少年儿童暑期公益服务活动,依托图书馆、文化馆等文化空间,从7月15日起在全市15个省典型村围绕“一老一小”尤其是外来务工人员子女“小候鸟”群体等重点人群,开展丰富多样的暑期活动。

其中,东莞图书馆总分馆体系以书香为纽带,积极发动自身和社会力量资源,调拨一批“文化强市”读物至各镇街分馆,由各镇街指导典型村设置特定书架,树立“百千万·‘莞’一夏”亲子阅读活动标识牌指引,让青少年儿童、老年人和普通市民在阅读中消暑。麻涌镇文化服务中心以麻涌图书馆、麻涌文化馆、麻三村综合文化服务中心等场馆作为主阵地,推出“莞”一夏·亲子阅读、“莞”一夏·兴趣爱好、“莞”一夏·艺术培训、“莞”一夏·电影曲艺四大板块共计360场次活动;还有文化场馆推出青年公益夜校,让居民在家门口就能参加咖啡、茶文化、花艺等体验课。

此外,近年来还有不少村(社区)涌现村史文化公园、主题村史馆,以新型空间设计记录该村的发展历程,加强年轻一代对当地历史文化的认识,更好地留住乡愁记忆、涵养文明乡风、增强居民的认同感、归属感和使命感。今年5月,大朗镇松木山村村史馆开馆,该馆占地300平方米,主要收集、展陈建村以来的历史物件、文书记载等,统一设计展览,打造向外传输村史文化的窗口,助力完善村级公共文化服务体系,为“百千万工程”提供精神动力。

活力东莞,畅享乡村运动新体验

发展乡村体育,是乡村振兴的应有之义,也是推动乡村发展的有力抓手。去年,国家十二部委联合印发了《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》(以下简称《意见》),协力推进体育助力乡村振兴工作。《意见》提出,建设完善乡村全民健身设施;实施乡村公共健身设施提升专项行动。

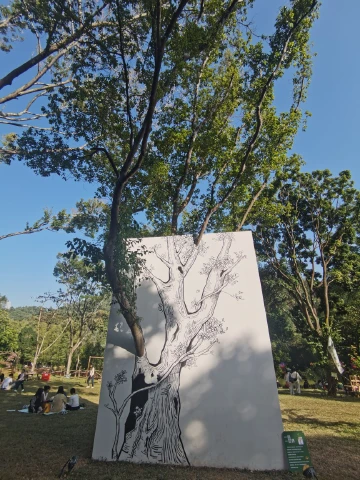

黄旗南麓文体带

东莞推进文化强市建设,按计划持续优化体育空间新布局,整合市镇村三级体育设施,高水平打造黄旗南麓文体带,开发黄旗山、虎英、同沙等公园的体育功能,打造辐射中心城区的“城市动感绿心”;利用城乡绿道、碧道,串联“江湖山海”生态资源,建设户外运动场、山野露营、水上运动等体育设施,打造一体化、现代化新型体育空间,赋能“百千万工程”。

厚街体育公园智能健身路径

在厚街体育公园的智能健身路径,有智能椭圆机、跷跷板、推举训练器、健身车、太空漫步机、背部训练器、揉推器等多种健身器材。随着脚踏板转动,眼前的智慧屏开始亮起,屏幕显示运动时间、消耗卡路里、运动频率、运动次数,还同步播放语音和动画指导。运动器械上还嵌入了微信二维码,扫码授权后可获取运动数据,让运动更加科学高效。

今年年初,滨海湾文体公园全新“上线”室外智能健身房,为广大市民游客提供家门口的免费健身房。健身房占地面积约760平方米,整体划分为智能五方位体测多功能训练站、智能自发电健身器材、智慧竞赛车、智能休闲健身驿站等健身区域,可以满足市民们的多样化健身需求。其中,“会说话”的智能五方位体测多功能训练站格外吸人眼球。市民只需要站在体测中心前,根据语音提示操作即可完成身高体重、体脂心率、肌肉力量等身体检测,个人体测报告、运动处方均可“一键”生成,让你更直观地了解自己的身体状况,对运动强度更有把握。

滨海湾文体公园

建设智能健身路径是东莞大力实施健身场地设施补短板行动内容之一。近年来,东莞利用镇村“金边银角”,建设类型多样的健身场地,着力构建“10分钟健身圈”,为居民提供一系列新型体育空间,推动群众体育蓬勃发展,以体育文化赋能“百千万工程”建设。

数据显示,目前全市人均体育场地面积达3.23平方米,592个村(社区)中有417个村(社区)的全民健身场地设施面积达1500平方米以上,2023年全市新建或改扩建106个体育设施。此外,全市已建立33个社会体育指导员服务站,600个社会体育指导员服务点,分布在各个村(社区)人员聚集的广场、公园、工业区等区域,每个服务点至少配备2名社会体育指导员。

有书香、有品质、有活力……东莞每天绽放新精彩。在打造新型空间的工作中,东莞全方位探索公共文体服务新路径,实现从打通公共文化服务的“最后一公里”向“最美一公里”转变,让市民群众在家门口就与“诗和远方”相遇,不断增强获得感和幸福感。

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

00:05

00:05#秋日暖胃好物#

《澳门2049》荣膺微博文化之夜“年度创新演出IP” 科技赋能非遗守护文化根脉 2025年8月25日,微博文化之夜颁奖典礼在郑州华彩绽放。《澳门2049》荣膺"年度创新演出IP"大奖,这个奖项不仅属于这场演出,更属于这个时代用创新技术守护文化根脉的所有探索者。这份荣耀既得益于微博平台以数字化力量助推传统文化破圈传播,也离不开郑州这座文明交汇的城市对文化创新的持续滋养与有力见证。 以科技作舟,以文化为帆 在文化传承面临时代挑战的今天,《澳门2049》以惊人的创新勇气,开辟了一条"科技+非遗"的融合之路。演出将深邃的文化基因编码于现代科技语汇之中,通过动力机械、仿生装置等前沿技术,让珍贵的文化记忆绽放、流动、加速焕发生机。 这一文化守护工程汇聚全球多支顶尖团队之力,历经无数个日夜的精雕细琢。在张艺谋导演的艺术统领下,创作团队以敬畏之心梳理文化脉络,以创新之手编织视听奇观,最终在美高梅剧院这座艺术殿堂中,打造出一场跨越时空的文化对话。 跨界融合,守护文脉薪火 《澳门2049》开创的文化守护模式,突破了传统非遗保护的固有范式。演出不再满足于对文化遗产的普通展示,而是通过现代科技手段与艺术表达,让古老文化真正"活"在当下、"走"向未来。 在美高梅剧院高科技装置构建的沉浸空间中,文化不再是书本中扁平化的符号,而成为可触、可感、可共鸣的多维体验。这种创新表达不仅吸引了超多国际观众前来感受中华文化魅力,更在Z世代群体中引发了文化认同与守护的热潮。 全球视野,文明互鉴 《澳门2049》构建的文化守护体系,既扎根东方美学传统,又具备全球对话能力。演出通过超越语言的文化通感,让不同背景的观众都能在震撼体验中,理解中华文化的深邃与瑰丽。

【勒杜鹃与阳光#深圳簕杜鹃#】莲花山公园里的勒杜鹃盛开了, 我们也来了,花开人来热闹极了!

吃

【清明扫墓】每年都会给爷爷墓碑描字,我觉得非常非常有意义。爷爷,昨晚回家的时候,我们抬头看有漫天星星诶,那颗最亮的 朝我们一眨一眨的星星一定是您,对吧✨#圳是踏青好时节#

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社