有关南海十三郎的故事,虽说已有香港话剧团与金牌编剧杜国威合作的舞台剧于一九九五年、二〇一三年多次重演,一九九七年还拍成电影,一九九九年制作成电视剧集,一时间他的故事不断地引起热烈的关注,但相关的文字数据却寥寥无几,而有些传闻也真假难辨。我根据香港学者朱少璋教授所整理的剧作家亲撰的文章《小兰斋杂记》(三卷本),再参考他人的旁述,试图还原“南海十三郎”的一生。

■蔡登山

南海十三郎(1910-1984),原名江誉镠,自称江誉球,别字江枫、江十三、小兰斋主等,任导演时均以南海十三郎为名,广东南海县人。父亲江孔殷(1864-1952)是清朝最后一届科举进士,是省港最活跃的一位大绅商。后世给了他很多的称号,如太史公、末代翰林、实业家、美食家……有妻妾十二人,十三郎为第六妾杜秀兰所生,排行十三子,因此艺名就叫南海十三郎。

南海十三郎

由于出身书香世家,固然夙受庭训,且自幼饱受文化熏陶,人又聪慧,因此才华卓越,既为庶出,在众多异母兄中处境可知,逐渐养成倔强性格,愤世嫉俗;十岁在南武小学读书,约十二岁升入岭南附中,以得罪师长开除出校,后毕业于香港华仁书院。获香港大学录取,就读医科,其后不知如何,竟中途辍学,前往沪江。

友人靳梦萍说:“有谓其因爱情问题,但此说无法证明,笔者虽与他颇有交情,也不便相询。他在沪的一段日子,作何生涯,也无人提及。即使当年的南中名士邓芬前辈,也同时居于上海,其后笔者曾向他询问此事,也答称一无所知。”

而他的侄女江献珠在《兰斋旧事与南海十三郎》中谈到十三郎为了追求一位名叫“亚莉”的女孩子,不惜放弃香港大学的学位,辍学追到上海。而他的《浮生浪墨》也缕述他与广州同学陈让的姊姊陈马里的苦恋往事。

当时十三郎寄住在香港大学马里逊宿舍,后因陈让病逝,十三郎慰问马里,因怜生爱,当时二人各在省港,只凭书信联系,或趁学校假期始得相聚。好景不长,陈父反对二人交往,乃遣马里到北平习医,马里在北平时称得了严重的肺病,十三郎乃辍学北上,但途次上海时已闻马里死讯。他在文章中说:

更不愿赴北平伤心地,因为编《梨香院》一剧,以志不忘。又余留沪二年,一无成就。

◆

十三郎热爱粤剧,业余常撰写剧本。一九三〇年,为薛觉先的“觉先声”剧团第一届演出撰写了《心声泪影》一剧,一炮而红。汪兆镛的儿子、汪精卫的侄儿汪希文,也算是十三郎的姊夫,说:“三十多年之前,港粤的剧坛,是薛觉先与马师曾争霸,当时一个半斤,一个八两,各有各的嫁妆戏,两人皆拥有相当的观众,一时瑜亮,旗鼓相当。惟马师曾早年读书较多,能自己编剧;薛觉先则无此能力,全仗南海十三郎为之帮忙。薛觉先之所以能久享盛誉于舞台,得力于南海十三郎不少,这是铁一般的事实,粤剧界人人皆知,亦为港粤一般人士所知。薛氏主演的名剧,有许多是笔者之继室江畹征氏编制的。畹征是江霞公(江孔殷)太史之长女,家学渊源,受业于名孝廉冯侗若之门,学写花卉于老画家李凤公。她能诗、能文、能画。她自少喜观薛伶演剧,广州海珠戏院的大堂,第二行正中间两个座位,是长久给她定下的。她因着薛伶个性之所长,编成许多适合其身份的剧本,情节词曲,并皆佳妙。她的头脑相当旧,因自己是闺秀之身,不愿与伶人往还,更不愿由自己出名,乃将剧本作为其胞弟江枫所编(又名江誉镠,即南海十三郎),付与薛觉先排演。果然一经演出,大收旺台(卖座)之效。南海十三郎亦殊聪颖,当初不过替乃姊清稿,任抄写之劳,做一名助手;但久而久之,他亦能自出心裁,学习编制,居然亦颇可观。民二十五年,畹征病逝后,南海十三郎所编之剧本,完全是他自己创作,一样可以旺台。”

南海十三郎的笔迹

但南海十三郎在《浮生浪墨》中直接否定其姊捉刀之说,他说:

“余尝从事编写粤剧,以先姊(原注:畹征)文学修养比余佳,亦时到厚德园请先姊助撰一两段曲词,故后来或传余早年写作,多出先姊手笔,实则先姊不谙音乐,只善于推敲词句,指点余一二而已。”

靳梦萍也否定了这个说法,她说:“说到编剧,则又另有规范,因为编撰粤剧,必须深通场口、排场、锣鼓和文场、武场的运用才可,以上这些规格,都是很专业的,如一个只是戏迷的大家闺秀,即使看上十年二十年,恐怕也难领悟个中三味。非要学过演粤剧的人,或长期领教棚面师父(即戏班的音乐家和敲击乐家),恐不易为功。只这一点,已可知十三叔的剧本,绝非他的才女姊姊所代撰作。”

南海十三郎

十三郎在《梨园好戏》中说:“余编《心声泪影》后即赴沪,薛觉先以剧照勉余带给《良友画报》刊出广为宣传。”可知《心声泪影》写于他赴沪之前。因马里已为其父遣回北平,故他拟往北平协和大学医学院学习,但至上海即闻陈女死讯,万念俱灰,滞留上海两年。

◆

一九三二年“一·二八”事变后,上海局势不稳,十三郎由上海返广州,一度任教省立女子师范学校。其后尚为薛觉先编写《引情香》《秦淮月》,又为纪念与陈马里之恋爱往事,而编《梨香院》(上下卷)。又有《明月香衾》《紫薇花对紫薇郎》《花魂春欲断》等剧。

根据朱少璋教授的资料说,一九三四年十三郎更曾斥资自组“大江南剧团”,编演《天下第一关》第一集(即《明宫英列传》)、《天下第一关》第二集(即《残花落地红》)、《莫问侬归处》,可惜资金短绌,周转困难,剧团乃改组为“新宇宙剧团”。又为陈锦棠编写《血染铜宫》,又为薛觉先的“觉先声”剧团编写《铜城金粉盒》《谁是负心人》《女儿香》《惜花不护花》,是时适为薛觉先演艺之高峰期,亦同时是南海十三郎编剧创作之高峰期。其中《女儿香》甚至在当时一度成为“觉先声”剧团的镇团戏宝,更被戏迷誉为“世纪名剧”。朱少璋教授说,《女儿香》虽说在当年甚有名气,但此后重演的次数却不多,其中朱秀英于一九九八年在新光戏院的演出算是其中难得的、叫好又叫座的一次。

左起:白雪仙、南海十三郎、任剑辉

十三郎之后继续为薛觉先编《半生脂粉奴》《花市》《春思落谁多》及《幽香冷处浓》等剧本。一九三三、三四年,十三郎因在香港忙于电影《女儿债》的编导工作,电影完成后,复为薛觉先编《咬碎寒关月》《无价春宵》等剧。同时也为靓少凤和千里驹的“义擎天”剧团撰写了《七十二铜城》《燕归人未归》《天涯歌女》《漂泊王孙》《花落春归去》《血债血还》《义结擎天》《无情了友情》等剧。一九三五、三六年前后,“义擎天”再组新班,十三郎为编新剧《古塔可怜宵》。同期还有许多剧团都找十三郎为之编剧。是时,十三郎因与冯筱庭、冯志芬筹办《持平日报》,有数月不问戏剧。一九三六年前后,以余暇为“兴中华”“大罗天”等剧团编剧。而一九三七年,十三郎在香港执导了《万恶之夫》和《百战余生》两部影片。

◆

一九三八年日军轰炸广州,十三郎与父举家逃难到香港。除为香港的粤剧团(如马师曾的“太平剧团”)继续编剧,又正式加入香港影圈编导影片。在全港电影界总动员摄制的《最后关头》,十三郎执导了其中一段。其后独立执导的作品,尚有改编自他的粤剧名作的《女儿香》(1939),以及缕述塘西名妓花影恨悲惨生涯的《一代名花花影恨》(1940,合导)。最后执导的一部影片是《赵子龙》(1940)。一九三九年,十三郎回广东于省立艺术院戏剧系教授“戏剧概论”及“京剧研究”。

南海十三郎《女儿香》手抄本

太平洋战争爆发后,“觉先声剧团”走澳门、往广州湾(今湛江)入广西。十三郎亦随团而往。一九四二年,日军逼广西,该团不能继续演出。时广州报人于省会沦陷后,走韶关,十三郎亦走韶关,与蔡逢甲等办《中国报》,同时参与新靓就在该地组成之“救亡剧团”,直至一九四五年抗战胜利。

一九四六年,内战爆发,十三郎与汤仲光等在广州办《西南日报》,主张和平,针砭时弊。战火烧近广州,与一众报人来香港。据叶世雄的文章说,大约在一九四五至一九四六年左右,靳梦萍曾在广州市跟十三郎相遇,并共进晚餐,其后不久,十三郎前赴香港,靳梦萍则留在广州。但在往后的一段时期,靳梦萍突闻十三郎某次在赴港的列车上,堕车受伤,虽经救治,可惜由于脑部受了震荡,大失常性。骤闻噩耗,靳梦萍随即请假来港,打探他的消息,可惜不得要领。

◆

及至靳梦萍移居香港后,上世纪五十年代初的某一天,在金钟兵房附近,突然远远见到一个蓬头垢面的人,一只手揽抱着一堆残旧衣物,最显著的是左右两脚各穿着一只不同颜色的鞋,一边走一边念念有词。靳梦萍认得他就是南海十三郎,当下看着,不禁感到一阵心酸,待彼此距离近了,才向他打个招呼,不料他瞪目望着靳梦萍,目光带点茫然,并问靳梦萍是谁。及听了靳梦萍自道姓名,仍然全无反应。靳梦萍本来想跟他多谈一些,他却头也不回地径自走开。

汪希文在文章中亦说:“最可惜者,南海十三郎后来患了相当严重的精神病,变成废人,终日流浪街头,囚首垢面,类于叫化子。薛觉先闻而怜悯之,招呼其在大坑利群道寓所,以车房给他住宿,布置有桌椅床铺;衣服鞋袜,亦焕然一新。每餐命仆妇送饭菜至车房,当作‘老大爷’供养,一茶一烟之奉,尤其余事。经过了一个时期,相当舒服,身体亦渐康复。薛觉先不忘本,能以友谊为重,这是薛觉先之厚道处。大抵男子汉的胸襟比较宽阔,女子的胸襟,多数较狭窄,薛妻唐雪卿,看见如此长久负累,不免吝啬,渐渐对南海十三郎不满,加以白眼,女佣看女主人的颜色,自然更加无礼。南海十三郎虽然有精神病,仍有三分清醒的,乃不辞而行,依然流浪街头,形容憔悴。”

南海十三郎

香港资深报人容若说:“一九五六年,香港《晶报》创刊,我当夜班,凌晨辄与同事到卢押道大牌档‘消夜’。一次,闻档主呼叫:‘南海十三郎来了!’只见来人蓬首垢面,直指我而问:‘老同学装作不相识?’欲待分辩,同事频蹑我足,即改口反问:‘老同学吃艇仔粥还是及第粥?’只见其人笑道:‘我吃的生鱼片粥,这里没有!’说着扬手而去。天放亮,我与同事沿轩尼诗道东行,过柯布连道口,即见有人拥毡侧卧于骑楼底,乃十三郎也。”

◆

一九五九年十三郎多番进出精神病院,其后时有康复。叶世雄的文章说:“直到六十年代初,靳梦萍应飘扬女士的邀请,协助她筹组‘澳门绿邨广播电台——香港分行’,不久之后,南海十三郎竟突然出现,更是那里的职员。原来他经过一段长期治疗之后,身体已完全康复;在以后几年,他的举止都很正常。”

容若也说他一九六四年再见十三郎,完全是另一个人,与正常人无分别,语带幽默。他说:“一九六四年,我要动手术入住铜锣湾圣保禄医院,从护士处得知,十三郎也在院留医,费用概由香港大学同学廖恩德医生支付。他已回复正常,每晚来大房探问病友。”他们曾倾谈了七个晚上,次日容若出院了。

南海十三郎

其实早在一九六三年十三郎在《工商日报》口述专栏“梨园二三事”,到一九六四年二月十一日,转到《工商晚报》陆续撰写《小兰斋主随笔》《后台好戏》《梨园趣谈》和《浮生浪墨》。四个专栏至一九六五年三月三十一日,前后写了一年多,共四百零二篇。内容完整,作者的写作情绪也十分连贯,各个栏目的主题风格也甚统一,行文则以浅白文言或白话为主,读起来通顺亲切,又间或在文中穿插诗词,益见文采斐然。

据靳梦萍的数据显示,一九六五年年中,十三郎住在油麻地江氏同乡会,他突然又乱了性子,拿起身边的一件物体,攻击身旁正在闲谈的一位男子,令那人当堂受伤,终于闹到上警署。从此同乡会不再予以收留,之后下落不明,估计不是街头流浪,就是留院就医。汪希文文章说:“笔者只身作客,靠煮字疗饥,亦无法收容之。某年偶于茶室品茗,遇见南海十三郎到辄邀其入座,殷勤劝食,他能食糯米鸡一包,鱆鱼饭一碗,大饱一件。初以为他一定食饱了,俄而叉烧包递到,问他要否,他尚可食两件叉烧包,旁观者为之咋舌。大约他的神经走了样,已不能分辨饱饿了。多食是无所谓,最可怕者,他食完之后,要大发议论,因久未漱口之故,牙齿上堆满黄色牙慧,讲话时,口沫横飞,与笔者同来的朋友急急避席,如此则殊难为情。嗣后遇见他,不敢呼之入座,只静中量力资助之,他亦欣然接受而去。如十三郎者,真可谓畸零人矣!”

《南海十三郎》舞台剧

容若说他在一九七四年第三度见到十三郎,他说:“医院一别十年,才在波斯富街碰到他,又是语无伦次,谈两句就走了。一九八四年五月,噩耗传来,他在玛嘉烈医院辞世!”终年七十四岁。

南海十三郎的文集经朱少璋教授整理成《小兰斋主随笔》《梨园好戏》(《后台好戏》《梨园趣谈》合辑)、《浮生浪墨》,全书总题为“小兰斋杂记”。这批文章是研究、了解十三郎的第一手重要材料,包括他的家族、个人生平、遭遇、往事,异常珍贵。再者,他在上世纪三四十年代编写超过百出粤剧剧目,还摄制导演过好几部粤剧电影,是粤剧界的传奇人物,书中文章不乏他与演出编写剧目的大老倌如薛觉先、马师曾、陈锦棠、关德兴的交往和个人逸事,这些都是独家数据,罕见其他数据提及;另外他谈论戏剧及梨园掌故,包括他对戏剧(特别是粤剧)的看法和评论,也包括他亲身经历的梨园往事,当中夹附有不少鲜为人知的掌故、逸事。写剧、写人、写事,都具体而详赡,极具史料价值。

南海十三郎的《小兰斋杂记》(三卷本)

■作者简介

蔡登山

台湾著名文史作家,曾任电影公司营销部总经理及出版社副总编辑,沉迷于电影及现代文学史料之间,达三十余年。1993年起筹拍《作家身影》系列纪录片,任制片人及编剧,四年间完成鲁迅、周作人、郁达夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈从文、巴金、曹禺、萧乾、张爱玲诸人之传记影像。

著有《人间四月天》《传奇未完——张爱玲》《鲁迅爱过的人》《张爱玲色戒》《何处寻你——胡适的恋人及友人》《梅兰芳与孟小冬》《民国的身影》《声色晚清》《一生两世》《多少往事堪重数》《情义与隙末》等数十本作品。

编辑 刘珂

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

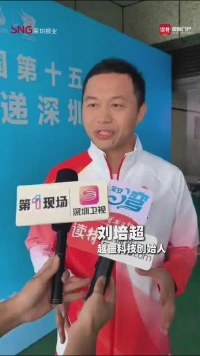

11月9日,我们将迎来第十五届全国运动会(以下简称“十五运”)。赛事临近,无论你是投身运动热潮、感受竞技魅力,还是想为拼搏健儿传递心意,都不妨来鹏友圈,留下对“十五运”的专属祝福!带上话题#我为十五运加油#,一同为运动健儿呐喊助威,为“十五运”热烈喝彩! 【本期话题】#我为十五运加油# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

第十五届全国运动会已进入冲刺倒计时,想解锁超省心的观赛方式?赶紧打开“十五运全景魔方”(https://huodong.dutenews.com/H5/nationalGame/pc),一键解锁观赛全攻略!无论是赛事速递、赛程全览,还是购票指南、规则科普,都能在这里轻松找到!快到鹏友圈带话题晒出你的使用截图,和鹏友们分享专属观赛攻略吧! 【本期话题】#十五运观赛神器# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

01:00

01:00#十五运读特小记者推荐官# 深圳,创新之城,活力之都,邀您共赴十五运之约 深圳,这座改革开放的先锋城市,以创新为魂,活力为韵,正张开双臂欢迎四方来客。在这里,高楼林立,平安金融中心直插云霄,深圳湾“春笋”展现滨海艺术魅力,市民中心如大鹏展翅,彰显行政心脏的活力。 深圳还是“千园之城”,1320座公园如绿色明珠镶嵌城市,大鹏半岛的碧海银沙与梧桐山的云海日出,让人流连忘返。漫步南头古城,千年文脉与现代文创交织;走进大芬油画村,艺术气息扑面而来。 十五运会期间,深圳更添独特魅力。在宝安欢乐剧场等智能场馆,AR导航、AI机器人服务等前沿科技,让您体验未来之城的精彩。赛事之余,您可参与“全民全运”系列活动,在虹桥公园自由式小轮车赛场感受激情,在深圳湾畔的马拉松赛道尽览山海美景。 十一月的深圳,阳光与激情同在。让我们相约深圳,在十五运的青春礼花中,共赴一场创新与活力的盛宴!

01:11

01:11#十五运读特小记者推荐官# 亲爱的全国各地朋友们: 如果让我用一个词形容我的城市,那一定是“奔跑”。深圳,就像我们班那个永远充满奇思妙想的同学,永远在创造,永远向前。 站在莲花山顶俯瞰,你会看见这座城市的心跳——高楼如雨后春笋般生长,深南大道上车流如织。但深圳的魅力不止于此。周末的深圳湾,白鹭在红树林上空划出弧线,远处香港的青山若隐若现。科技园的深夜,大厦里依然亮着点点灯光,那是无数梦想在发光。 这里是大疆无人机起飞的地方,是腾讯QQ诞生的摇篮。走在华侨城创意园,旧厂房变身艺术空间,咖啡香混着油墨味;盐田港的巨轮鸣着汽笛,把“中国制造”送往世界每个角落。 来自天南地北的人,带着各自的乡音和梦想,把这里变成了家的模样。 朋友们,欢迎你们来看看这座“奇迹之城”。来感受创新的脉搏,看看科技与自然如何共舞,体会什么是“时间就是金钱,效率就是生命”。这座城市,会用它年轻的心跳告诉你:梦想,永远值得奔跑。 深圳准备好了,期待与你相遇!

【十月再见,十一月你好】 金秋十月,我们度过了欢乐的国庆和团圆的中秋佳节…初冬十一月,十五运会来啦🏃♂️“激情全运会,活力大湾区”,深圳准备好了!莲花山簕杜鹃花展🌺 (11.7-11.21)也安排上了!让我们一起加油,迎接十一月的活力与美好,坚持热爱,奔赴下一场山海,拥抱十一月的精彩#我为十五运加油#

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社