4月下旬一个普通的日子,香港中文大学(深圳)教学楼某间教室里,一场讲座刚结束。听众如潮涌出,四下静寂。一位老人走到前排的嘉宾席位前,弯下腰,缓缓揭下椅背上打着嘉宾名字的粉红A4纸,清除四周胶布,对折收好。她还粗略扫了一眼,共有13张。

未离场的主持人叫住她:“您这是干什么?”

老人答:“这张纸正面印了字,反面是空白的,它不是废纸。如果留在这里,待会工人就要把它们当作垃圾收走了。回收处理,焚烧会产生污染。我把它收了,它就会成为我的底稿纸,让它在人世间再发挥一次功能。”主持人十分感动,连忙上前替老人把剩下的纸张一一收了起来。

这位老人就是中国台湾著名散文家张晓风。多年来,她的手稿都不是写在白纸上,而是如此从各处收集来的广告纸。“有的作家会比较讲究,也有编辑来向我要手稿的时候很惊讶。可能这样不够高贵,但我觉得很好。因为一切的浪费都会造成后果,人类要共同承受。”

82岁高龄之际,张晓风新出版了散文集《麝过春山草自香》,大半本书的篇幅,留予了山溪、原野、鸟兽、生灵。她为水泥丛墟中培育出的一行柑橘林欢喜,也为消失的黑熊、丢失天性的小水獭垂泪。她为消逝的生灵呼告,为破坏的生态扼腕,为海峡两岸的文化交流奔走。从“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐”天真烂漫的少女情思,到历经岁月沉淀后的优雅与理智,她将眼光投向天地,投向众生,如晓风拂过半个世纪,轻轻带过人生的苦难和哀愁,更多了一些幽默与力量。

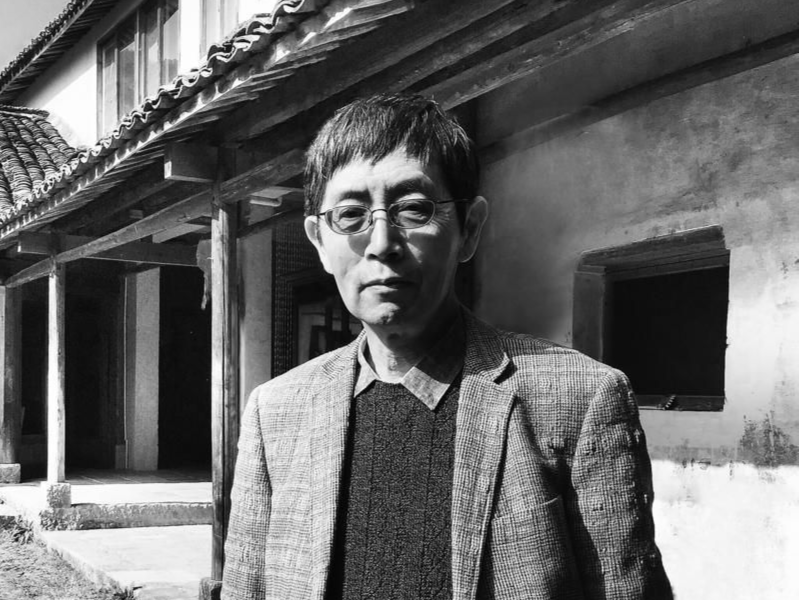

▲张晓风:中国台湾著名散文家,江苏铜山人。毕业于台湾东吴大学,并曾执教于该校及香港浸会学院、台湾阳明大学(今阳明交大)。36岁时,被台湾批评界推为“当代十大散文家”之一。她是中山文艺奖、吴三连文艺奖、中国时报文学奖、联合报文学奖得主,曾经荣获“十大杰出女青年”。有多篇作品入选海峡两岸中学教科书,其文学理想影响了一代人。图为张晓风近照。周相露/摄影

4月22日,“世界读书日”前夕,张晓风携新书在深圳首发,《晶报·深港书评》对其进行了独家专访,谈起写作、谈及年龄,张晓风很平和:“我大概没什么期待——好好活着,好好读书,好好写作,大概就这几样事。如果幸运的话,朋友都活着,那就很好。大概年纪大了,你不能强求什么,但是也不能不求什么,要保持营养摄入,精神的营养也要摄取。”当谈起今年3月台湾桃园街头被枪杀的狒狒,不知是因为灯光晃眼还是疲累,依稀见她眼中星辰闪烁:“我们活着,应该要怀着尊敬的态度,对所有的生命,希望他们都能够得到公平的待遇。不单是人——不同地区、不同国家的人,不同肤色的人,还有与所有生物的关系,都是如此。”

《麝过春山草自香》

张晓风 著

广西师范大学出版社

2023年4月

每一个作品都是独立的“孩子”

1941年,张晓风生于浙江金华,8岁随父母迁台。17岁时,张晓风离开台湾屏东的家,前往台北东吴大学读书,开始在报刊上发表文章。

“作为一个家在台湾南部的小女孩,那时会很想家,想兄弟姐妹。而新的生活,新的经验也会进到我的世界。”这些,都成为了张晓风笔下的素材。“可是,这些都是围绕着自身非常小的生活圈。17岁的女孩子很难有复杂的生活。”回望早期的作品,张晓风坦言,“在我的生命里头,那段时间就是一个很单纯的少女时期——我只有那么多的生活经验,周边也就发生了那么点事情,我很诚恳地在写,实实在在地在写。那时的作品包括修辞之类的,也许是有点幼稚。但那时的文章有那个时代的意义,我也不后悔写了那样的文章。不过现在来看,如果一辈子都那样写,就有些过分了。”

1966年,25岁的张晓风出版第一部散文集《地毯的那一端》。那是一个被甜蜜爱情鼓满心灵风帆的少女,在期待走向婚礼圣坛的日子里,娓娓道来与未婚夫相识、相知、相爱的过程,张晓风也因这朴实细腻的情感笔风在台湾文坛中脱颖而出。随着年纪稍长,她开始有意地写一些更深刻的东西。“当然,自己想深刻与能不能深刻,是另外一回事。年纪与历练不到的时候,也很难深刻。”在她看来,这并不是文笔的问题。当人的视野与经历的人生不同,所写的题材也会随之不同。

大学毕业,张晓风开始关注周边的世界,关怀周边的事物,观察他人的生活。她回忆起那时周末常去一位朋友家参加一个私人昆曲会。“曲会中,有许多非常了不起的人物,但每当礼拜天他们到这里的时候,就会放下自己在社会上的身段与地位,与大家一起很放松地唱昆曲。”张晓风还记得已故台北故宫博物院院长蒋复璁也在里头,“他平时是这么一位德高望重的老先生,但在曲会里唱的却是娇滴滴的小旦,让人觉得挺有趣的。”

诸如此般细细碎碎的往事,前辈们人生之路的选择,对小辈们的关照,待人处事的示范及影响,也慢慢渗透到张晓风的成长体验中。“人的成长有时也‘靠’别人,当你看到一些‘人的样品’,就会觉得他们很可贵,我应该向他们学习。所以不单是写作,生命的成长历练也是同步的。”

写作生涯60余年,张晓风一路高产,除了散文,写作类型还旁及小说、戏剧、诗歌、儿童故事。当被问及自己最喜欢的作品,张晓风比喻:“这个问题没法说,这就像问一个妈妈:你生了那么多个小孩,最爱哪一个?”有的人会把早年的作品拿去修改,她暂时还没这个打算。“在每个时代,生命里的每个过程里,当时你就只能写成那样,没办法把它写得更好。我会像一个妈妈一样,‘生’了很多‘小孩’,就随他们去了,它们是独立的孩子。如果还能‘生’的话,我就希望再专注‘生’下一个孩子。”在《麝过春山草自香》的后记中,张晓风写道,这个是我写作生涯中的“倒数”第几本书,我不知道。“因为我不知道自己能活到几岁,但只要有一口气在,我还是会把我自己好好地呈现出来。把我从文学或者文字所领受到的美分享给自己的族人,因为民族是靠语言和文字来集结的。”

▲早年的张晓风在书房里。陈文发/摄影

一个爱讲故事的人

对于大多数读者来说,张晓风以散文盛名,其实她是一个爱说故事的人。在《麝过春山草自香》中,她自析道,“我的小说作品虽不多,我的散文、我的戏剧和我的诗、我的儿童故事、我的讲演……处处都充满小说中的叙事手法。”在张晓风看来,西方文学家把文学写作分成多种,用英文来说就是Fiction和Non-fiction,即虚构与非虚构。“散文原应属于非虚构, 现在看来也并没有太清楚的界限。小说写的可能是真事,散文可能是虚构。中国本来就没这么分,有的人写笔记小说类,有的写诗,有的写掌故,反正写文章就是写文章,大家好像没在那个文体论的现实里头,反而觉得非常的自由。”

张晓风很喜欢生于明清交界的散文家张岱,“张岱写的东西到底是啥?你都没法归类。”在张岱创作的小品文《金山夜戏》中,记叙了这么一件事——崇祯二年,张岱泊船道经镇江,见黄昏江景雄奇浩阔,灵感及戏瘾大发。移泊系舟,已是二更天。他携仆与随身戏班一行人爬上金山寺,敲锣打鼓,盛张灯火,演唱起韩世忠抗金兵的剧目,惊醒了整个已沉睡的金山寺。和尚们打着哈欠,看得目瞪口呆。剧完将曙,张岱一行人才离寺下山回船。山僧们“目送久之”,不知这行人“是人、是怪、是鬼”。

“金山寺与当年韩世忠、梁红玉大败兀术金兵的背景刚好吻合,因为那一仗就在这里打的。这样的故事发生在半夜三更,在一片黑暗中,他们点起火来,上演了这样一出戏,这能算什么?它是戏剧,里头的文字可能是张岱自己修饰的,文字就像诗,又像散文,但故事的情节又像一篇小说,他们的演出又很具戏剧性。”张晓风说,“文体学者会去分类,但是真正的写作者往往想要不守规矩一点。我就是写了这么一个东西,要让别人觉得好看,看得下去,而且能从里头得到一些东西,不需要管它是什么类型。”在张晓风看来,这就像招待客人时烹制的一桌菜,管它是湘菜、川菜还是粤菜,只要好吃,都可以呈为同一桌,至于是哪个系统的,根本不重要。她还曾用数学方程式去解古诗词,觉得十分有趣。

“许多西方人看不起散文,觉得散文没故事在里头。但在中文里,我就觉得散文可做的事情非常之多,它也可以叙事,也可以抒情。它叙事的时候不小于小说的力量,而抒情的时候又与诗歌有着同等的魅力。”在张晓风看来,中国的文字特别适合散文。“稍微文雅一点的文字,比之西方的一般文字,更适合在诗化的或者散文化的篇幅里来使用,因为中文里有大量的视觉性。”张晓风随口举了一例,“比如‘旦夕之间’,‘旦’字上头方方圆圆,中间一点为太阳,下头一条地平线,而‘夕’则让人联系到早晨月亮斜斜的样子。“或许你没去想,但其实潜意识里,我们脑海中已经浮现了旦夕之间的画面。”

“麝过春山草自香”,出自唐代许浑的《题崔处士山居》一诗。一千两百年后的一个深夜,张晓风坐在书桌前,隔空感知那座不知名的春山,遥想许浑与崔处士为馥郁麝香所陶醉的那一幕,她写道:“曾经,有个春天、有座春山、有条小径、有一带百转千回的芳草画下不可思议的轨迹,曾经有对公麝母麝留下它们的爱情印记,那令人肃然凛然的生之悸动,那唤醒某些生命内心深处的神界芳香。我,也是小草一茎吧?当巨大的美好经过,我甚愿亦因而熏染到一缕馨香。”

一个“香”字,令张晓风着迷:“这个字自成一个部首,如果去查部首,可以把它分为‘禾’和‘日’字部,上面的禾就是黍,指小米,小米成熟有一种香味。我们农业民族对香的了解,和法国人种玫瑰花做香水的‘香’的理解是不一样的,我们的跟食物有关。”在张晓风看来,世界上各种香味都有它的魅力,而且也是不可解释的,香抓不到,研究它也很难,但就是知道世界上有香。“它不是飘飘渺渺的花香,它非常实际地让你感觉到生活的真实性,这些都让我觉得文字里面有一个很神奇的世界。麝过春山草自香,只要走过,香就会留下来。这里面也有很好的象征意义,我们在世界上所做的美好事情都会留下来,给别人影响。”

▲席慕蓉为张晓风画像并题字。

他们都值得我敬佩

文字中呈现的美好,塑造了张晓风温婉优雅的形象。但面对一些现象,她却直言,“我其实也不一定那么温和,面对一些东西,我知道骂了没用,可是我还是得骂,要把这是非留下来。”这些年来,张晓风花不少时间,身体力行投身环保运动、公益活动。2010年,她曾经为了捍卫台湾一个旧兵工厂湿地,避免无节制地盖大楼,写文章捍卫它,最后还不惜“惊天一跪”,让很多文坛及环保界朋友都红了眼眶。台湾的湿地法通过的那一天,有记者打电话给她说恭喜,她回道,“你恭喜我也没有意义,湿地保育不是只靠法律,就好像酒后驾车刑责,虽然也立法,但还是有很多人酒驾,湿地保育也一样,一定要大家自发性爱土地。”

“我目前这个岁数,一般人会认为是一个老年的岁数,但是我不去定义它。82岁就是一个数字,老天给你的底子加上自己的努力,能够活成什么样就活成什么样,活成什么样就做什么样的事。假如我不是躺在床上,我就还能做事,能发挥自己的作用。”张晓风笑道。

来深的这两三天,张晓风也没“闲”着。讲演之余,她抽空参与了一个衣服和书籍的拍卖会。实际上,这是她的惯常之举,拍卖所得将捐给位于香港偏远离岛一所帮助青少年戒除毒瘾的书院。讲起原由,她仍义愤填膺:“有些人真的太该死了,他们贩毒不说,还要贩给小孩子。十来岁的孩子真的没有办法,政府如果把他们关在监狱里,就不能念书了。还好有一群善良的人,找了一个小岛,向政府申请把孩子们集中在这个岛上,找一些老师来教他们,这样不至于荒废了光阴。”

张晓风透露,在会场上拍卖的一本书,有席慕蓉刚寄给她的一本签名版新书。“那本书还连着信封,上面签着‘席慕蓉托,致张晓风’,我开玩笑说信封很值钱的,你们谁要拿去。”在张晓风心中,这些好朋友的情谊,不仅仅是闺蜜那种亲密友谊而已。“我们都还在努力做着有意思的事情。”

“席慕蓉年纪也不小了,可她真的还在努力地做事。作为蒙古族,她要写马的故事,因为蒙古人爱马而懂马。光是写马的故事就累得不得了,因为她也不懂马,所以她还要跑去蒙古向养马人学习。余光中先生也是这样,后期他身体不是很好,可是他还是在很努力地写诗,他们都是值得我敬佩的人。余光中先生给我写的序很多,我特别感激他,他也真的很鼓励我,许多他所说的话到现在我都觉得很受用。我不敢说他赞美我的,我都做到了,至少我会往那个方向去努力。”

谈及给当代年轻写作者的建议,张晓风直言,“实际上我要说的不仅是给写作者的,而是整个年轻的世代。好日子我们过了好一段时间了,人似乎变得有些懒,没有那么勤奋了,甚至觉得勤奋也没有什么用。如今这与我们小时候那种‘一分耕耘一分收获’的说法不一样了。在台湾,大家喜欢说小确幸——那种小小的、确实可以掌握到的幸福,大陆这边也是这样。年轻人觉得能过到今天,快快乐乐地过日子就好了。我觉得话不是这么讲。”张晓风表示,未来世界的资源可能也会变少,而且分配上也许还有困难。中国人目前的收入与成就都是老一辈拼来的,不是天上掉下来的。“克勤克俭,这个特质其实是很可贵的。对于写作者来说,写一本书也需要付出很多努力。比如我在写书时,每个字、每个成语后都蕴含着许多故事与价值观,需要去研究。年轻人还是要有更坚定一点的意志,还有更远大一点的目标,不一定是写作的人,任何年轻人都该往这条路走。我觉得我们应该要把中国人古老的那种拼死拼活的美德再找回来。”

编辑 刘珂

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

@报业er,深圳报业集团“光影跃动·全员视界”系列视频大赛第二季来啦!无论是采访中“猝不及防”的温情小插曲、同事间双向奔赴的默契神助攻,还是深圳街头藏不住的烟火小美好,只要藏着暖意与感动,都能参赛秀出来! 即刻开拍,并在鹏友圈带话题晒你的独家创作,用光影传递身边的温柔与力量吧! 【话题标签】#暖心2025# 【参与时间】即日起至12月31日 【参与形式】个人赛/团队赛 【提交方式】在读特客户端鹏友圈带话题#暖心2025# 发布相关视频 【提交提示】在鹏友圈发布视频后,请同时将视频作品原片发送到指定邮箱:dutenews@163.com。请务必在鹏友圈文案/邮件标题中注明:【暖心2025】- [个人赛/团队赛] - [作品名称] - [作者/团队负责人姓名+部门]。 别犹豫啦,拿起手机/相机开拍,让你的镜头故事被更多人看见!

01:35

01:35#读特小记者哈利·波特禁林体验# 魔法世界降临深圳,全国首个正版授权的“哈利·波特禁林体验”限时开放。 我们邀请读特小记者成为“魔法体验员”,用笔与镜头,记录并定义属于这座城市的魔法记忆。 【如何报名】 请于2025年12月19日前,微信扫码关注“读特在线”,回复“读特小记者”获取报名方式。 具体信息戳https://mp.weixin.qq.com/s/wgD6tVEEqdTfPXxJTUYUDw?scene=1&click_id=13

龙华街头那抹“志愿红”:记童中英女士 近日,在深圳市龙华区东环一路汇隆百隆路口,一抹醒目的“志愿红”成为早晚高峰街头一道温暖的风景线。富士康员工家属童中英主动化身交通志愿者,以实际行动为城市文明添砖加瓦。 早晚高峰时段,车水马龙、人流如织,东环一路汇隆百隆路口迎来一天中最繁忙的时刻。早早就挺立在路口的童中英,右手紧握文明交通引导旗帜,身姿挺拔、眼神坚定有神。红灯亮起时,她高举旗帜,引导行人驻足等候;绿灯放行时,她微笑示意,提醒大家有序通行。遇到行动不便的老人和匆忙赶路的学生,她主动上前搀扶、耐心指引;面对个别想要闯红灯的路人,她柔声劝阻,讲解交通规则与安全常识。 车流穿梭间,那抹鲜亮的“志愿红”格外耀眼。童中英用坚守与担当,将文明的种子播撒在路口的每一个角落,不仅缓解了高峰时段的交通压力,更以点滴善举感染着过往行人,带动更多人自觉遵守交通规则,共同守护安全、有序的出行环境。 “能为城市文明出一份力,我觉得特别有意义。”童中英朴实的话语,彰显着志愿者的无私奉献精神。这抹跃动在龙华街头的“志愿红”,正凝聚起文明向善的力量,绘就出城市文明的亮丽底色。

近日,某猫电商平台在部分宠物品牌旗舰店试点“持证宠物客服”服务,消费者可选择带有“执业兽医”或“宠物健康营养师”标识的客服,就宠物日常行为、喂养方案及常见健康问题进行咨询。

【图片动态】

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社