■胡野秋

巴登街对于深圳人来说,是个富有传奇性的地名。只要提起这个名字,一定会有人神秘地笑起来。当然,这指的是在深圳生活二十年以上的人。近十年来深的人,也只能听到一言半语的传说。而对于刚来一两年的人,巴登街已泯然众街矣。

巴登街的名字来自于巴登村,意思很费解,至今已经无人能说清街名含义,更遑论来历。多年前我做记者时,曾遍访村民,无人能答;后来因醉心于地方文史,也求教过众多本土方志专家,亦无人能给我肯定的答案;待到我写作《深圳传》时,翻遍地方史志的故纸堆,也未能找到确切记载,只能语焉不详、含糊其辞地对付过去。

深圳的地名有雅有俗,雅的能够上天,俗的可以掉渣。雅如:观澜村、留仙洞、共和村,俗如:牛栏前、对面喊、大脑壳。但无论雅俗,皆能让人明白意思,唯独巴登街晦涩无解,让人摸不着头脑。

围绕巴登街的各种迷离传说,一直在民间流传,这里曾经是都市寻梦人的栖息地,也是城市故事的发酵场,这里的羊肠小道和蛛网似的电线缠绕在一起,饮食男女在这里编织着朦胧浪漫又有些暧昧的市井生活,这里的烟火气不由得使人想起许鞍华拍摄的港产片《天水围的夜与雾》。

今天的人已经很少会走进这条巴登街,但谁能想到此处确曾在上世纪八九十年代独领风骚,风头一时无两。

巴登何解?

巴登村的名字有点莫名的洋气,我曾经因为香港地名中有诸多“告士打道”“砵甸乍街”“列拿士地台”等一批洋街名,妄自揣测过巴登是否来自于西语,知道德国有个叫巴登的小城,美国有个巴顿将军,最接近的地名是天津还有条巴登巴登街,但想来自然与此村无关,除了发音上的近似以外,绝无地名上的牵扯。

虽然顶着个洋气时尚的名字,但是巴登街非但不年轻,甚至很古老。据《深圳市福田区志》记载,该村始建于元朝末年,因南头城郑氏之祖见此地山明水秀、田地肥沃,遂带领族人从南头移居至此而形成,至今已有700多年历史。

我曾问过很多本地原住民中的老人,村名为什么叫“巴登”,但没有一个人能说清楚,问其在土语中的意思,也没人知道。查阅仅有的几本地方志,从明朝天顺八年的《东莞旧志》,查到康熙二十七年的《新安县志》,嘉庆二十四年的《新安县志》,直至近年编纂的《民国时期深圳文献档案演绎》(四卷),发现“巴登”曾经在明、清、民国的不同时期,先后甚至同时拥有“巴墩”“巴丁”“巴灯”的不同称谓,都指向目前巴登街位置的一座村落,在埔尾村东侧,村民以种田为生,曾先后有郑、陈、林等大姓家族在此开垦,历经十数代,人丁兴旺,烟火繁盛。

所以虽不能确切解释字面的意思,但推断下来唯一能确定的是,“巴登”为粤语发音,具体来说,可能是本地特有的“围头话”,围头话是客家话和广府话的混合方言,主要在深圳福田、罗湖、宝安以及香港的新界地区使用,因为历代中原移民的不断大量南迁,这种相对接近北方语音的方言产生出来,成为不用地区移民互相交流的语言工具。直至今日,围头话还在被深圳原住民的老人们挂在嘴上。

细究起来,“巴登”与“巴丁”虽然无解,但“巴墩”却可以找到准确的定义,《说文解字》云:“墩,平地有堆。”意思就是小山包。深圳带 “墩”字的地名有不少,例如:木墩、墩头等。墩头,又叫墩头里、墩溪里,时而写作“丁头”“登头”。可见“丁”“登”皆为“墩”的谐音替代字。那何为“巴”呢?有人称是指“巴掌大的土堆”,但我认为不确,古代还没有“巴掌大”这样的白话式的表达。我终于在康熙《新安县志》中查到巴登村的原名被记载为“壆下墩”,而“壆”读作“bo(伯)”,意思是:土坚。“壆下墩”合在一起的意思,就是坚硬的土堆。如果用围头话读“壆下”,“下”字在粤语中读为“哈”,语速稍快便读成了“伯哈——巴”,我霎时理解,“巴墩”系“壆下墩”用围头话快读后的语音。

“巴登”显然又是从“巴墩”引发出的又一次同音字替代,是围头话在与汉字的转换中出现了不同的注音,又因为过去缺乏严谨的地名观念,无法统一规范,所以常常会借用、错用、混用。如今在巴登街周边的路牌上仍能看到“巴登”与“巴丁”在混用着,时而“登”时而“丁”地混淆着我们的视听,反倒是能帮助我们理解村名的“墩”字不见踪影了。

小巷记忆

我1992年来深圳,巴登街是我最初的租住地。

这里离我当时工作的深圳特区报社只有600米,巴登街为何会成为外来者最热门的租住地,原因无他,因为这里虽然身处绝对的市中心,但房租很便宜,让囊中羞涩的南下闯荡者得以暂且栖身。

后来在不同的聚会上,都会找到巴登村的老租客,由此可见,很多早期闯特区的人第一脚都曾落在过巴登街,其间不乏后来的城中名人。

这条街位于南园街道,坐落于红岭路以西,东园路以北,东边紧靠繁华的蔡屋围,与地王大厦和深圳大剧院比邻而居,西边挨着生意兴隆的电子一条街华强北。北边隔着一条深南大道,与市委相望。谁都想不到,离核心区域咫尺之遥的巴登街,却与外面是两种风情。这让人想起雨果笔下的《巴黎圣母院》,巴黎市中心的香榭丽舍大街后边那个与主流街区完全不同的乞丐王国,各自主宰着巴黎的日与夜。

改革开放之初,内地同胞鲜有机会去香港,一踏入深圳就被告知:“去巴登街看看,那里最像香港。”果然,走进这条处于闹市背后的小街,瞬间便会被耀眼闪烁的霓虹灯迷醉,然后迅即被一股巨大的磁场吸进四通八达的羊肠小道。这里的每条街道都不长,但你发现好像永远也逛不到头,原因是在迷蒙的夜色中你完全辨不清你究竟在犬牙交错的街巷中,走进了哪一条小巷。这种复杂如蛛网的格局,将城市角落演化成变幻无穷的魔方,也让初来者体验到某种隐秘的兴奋感。

▲巴登街的烟火气不由得使人想起许鞍华拍摄的港产片《天水围的夜与雾》。

巴登街的楼房与楼房都很亲密,站在下面向上望去,到处都是“一线天”,最早关于“握手楼”“亲嘴楼”的称谓就发源于这里,因为外来者大都对如此之高的建筑密度感到不可思议。当然,“亲嘴楼”只是个说法,在两栋楼之间真的接吻大约只能存在于电影里,但握手却是真切的。我听一位住过“亲嘴楼”的朋友说过,他们家常常在炒菜时缺葱少蒜又懒得下楼去买的时候,喊一嗓子对面楼的邻居,对方一伸手,葱蒜就轻松地递过来了。

更不可思议的是,在本已狭窄的“握手楼”之间,居然还能挤出一栋“指缝楼”,这栋楼被命名为“埔尾康乐楼”,八层高的楼,却像一张薄薄的纸片从握手楼的指缝中漏下。

“埔尾康乐楼”乃至任何一栋楼,地面一楼都毫无例外地成为各种饭店、商场、菜场的门面房。这里有最丰富多彩的服务业,因为最早来深的香港商人都偏爱这离深圳河不远的地方,所以这里也诞生了内地的第一批港式茶餐厅,在港式茶餐厅的带动下,各色大排档、小酒楼是这里的主角,绵延不绝的流水席,从早到晚让各路食客永不满足。酒足饭饱之后,舞厅、发廊、洗脚屋、卡拉OK厅便承接了夜场。

在巴登街,我第一次体会到“不夜城”的魅力;在巴登街,我也才领略什么是“港式理发”。从小到大的理发都很简单,坐在理发椅子上先把头发剪短成型,然后坐在水龙头前弯腰把头发碎屑冲洗干净,即大功告成。但这里的港式理发不叫理发,而叫“洗头”。当时一个朋友说要请我洗头,便带我走进一家发廊,一个洗头妹迎上,让你坐直靠在椅背上,然后把各种洗发液、清水朝你头上招呼,而且洗头之前先按头,手指在头上一寸一寸地按摩,那种头皮上的酥麻感前所未有,这个过程让人昏昏欲睡,很多人会趁机打个盹。洗完头,剪完发,你顿觉一天的疲劳灰飞烟灭。如今这样的理发方式在全国各地的城乡早已普及,但在当年简直就是超级享受。有一段时间,在深圳的朋友、老乡或者生意伙伴间,“请你洗头”是拉近感情的重要手段。

▲巴登街虽然身处绝对的市中心,但房租很便宜,让囊中羞涩的南下闯荡者得以暂且栖身。

巴登街的上午基本是沉睡着的,中午开始醒来,下午进入躁动,各种服务行业启动准备工作,黄昏之后逐渐活泛,到了夜晚才真正灵动起来,万家灯火组成的光带和各种音乐交织的声波,刺激着人的眼睛和耳朵,当然还会飘荡来撩动味蕾的饮食和水果的香气。在某些幽暗的小巷内,也有三三两两浓妆艳抹的站街女,她们抓住一切机会朝来来去去的男人们抛着媚眼,空气中弥漫着些许荷尔蒙的气息。

当年我的日常采访生活是这样的,临近中午,我在巴登街的各种市井嘈杂声中醒过来,下楼时看见热气腾腾的大排档,便坐下来点一份客家肠粉,凳子上坐满了和我一样夹着公文包、西装革履的年轻人,吃完这顿便宜的早餐,我们便从这里各奔东西,走进各种高档写字楼,开始一天的白领生活。那时候每个人都充满热情地工作,憧憬有一天能在那些体面的商品房里拥有自己的一个房间,在万家灯火中点亮一盏属于自己的灯。晚上下班后,大家从写字楼、酒楼回到自己城中村的农民房里,继续做自己的深圳梦。我回家的时候,常常会经过一段特别的街道,一群慵懒又热情的女孩子在街边或倚或立,用各种方言向你发出召唤,却也不强拉,我在她们的夹道欢迎中,匆匆走回自己的出租房,一是因为领导催稿太急,二是囊中也显羞涩,当时的很多见报稿就是在娇语呢喃声和楼下大排档袅袅升起的菜香中写出来的。

难舍城中村

“城中村”这个词,最初起源于深圳。后来由于漫卷全国的移民潮,北京、上海、广州才逐渐也有了“城中村”的概念。

因为深圳整个是“村庄里的都市”,城市主体便脱胎于道道地地的农村,在建立经济特区之前,还叫宝安县的深圳是一个不折不扣的农业县。根据《嘉庆新安县志校注》记载,嘉庆年间深圳境内分布了800多座村落;而1987年出版的《深圳地名志》中,深圳有1500多个村落;1992年再次普查时,深圳还有1200多个村落。可以说深圳原始村落的宏观数量与空间分布奠定了如今深圳城中村的整体空间结构布局。

如此众多的乡村,一夜之间迈入城市化的门槛,这给城市提出了空前的难题。取消农业户口是简单的,更换一个户口本就可以了,但是让已经存在了几十年乃至几百年的村落改变面貌以至消失,则异常艰难,犹如破茧化蝶,结果也许美好,但过程注定是撕心裂肺般的痛苦。因此,在深圳的建城史上,城市和乡村始终是纠缠在一起的。

早期闯深圳的人,几乎没有不住城中村的。

我刚来深圳,就发现这个城市最有意思的地方,就是城市中心和边缘常常混在一起,这与北京、上海城乡有别的格局迥异,而这些与中心缠绕在一起无法分开的大大小小的“城中村”,距离那些名闻遐迩的CBD只有咫尺之遥。深圳几乎到处都能看到光鲜的高楼大厦与杂乱的城中村相依相偎,像一对身份悬殊的恋人,看起来很不般配,但不妨碍如胶似漆。

这1000多个城中村,掩映在现代化都市的霓虹灯影里,构成一道别样的风景线。

很多深圳人的发家梦都是从城中村出发的。

城中村是一个容易让人陷进来的地方。它包容着形形色色的人,而为这形形色色的人们服务的各种店铺也档次参差,生活在里面就像一个小社会,什么东西都自给自足。

紧挨着巴登街的蔡屋围,是深南大道最初的起点,深圳曾经最高的几栋摩天大楼都在那儿,地王、京基、深交所、中信广场凝聚着最初的财富。从蔡屋围到上海宾馆,只有区区3公里,曾经是来深者流连忘返的地方。每到入夜,直刺星空的激光灯和令人目眩神迷的霓虹灯,让深圳无论晨昏都沉浸在不安分的动感中。深圳大剧院二楼“沙都歌舞厅”的舞池里,轻歌曼舞的表演者中后来好几位都成了中国流行乐坛的大哥大、大姐大。蔡屋围的城中村改造是成功的,既成为气宇轩昂的金融中心,又没有彻底消灭“握手楼”“亲嘴楼”。这里的村民已经基本不住在村里,而是选择回迁到旁边的KKmall上面的“老围花园”,他们每年的个人平均分红能达到十万元以上,为全深圳最高,过上了上班族们羡慕不已的高端社区生活。同时在村里,依然可以吃到便宜的客家肠粉,依然可以在这里继续做属于他们的新梦。

巴登街就这样在时尚与传统的夹击下,日复一日活色生香地存在着。

直到有一天,一切戛然而止。

1998年,随着中信城市广场的兴建,巴登、埔尾旧村被全部拆除重建,巴登街虽然还在,但已不见当年的灯红酒绿,更不复见那些漏夜的喧嚣了。一切都那么中规中矩。

这条曾经声名远播的小街已然度过当年荷尔蒙迸发的“青春期”了,但巴登街的传说却依然强劲。

跨入2023年,关于巴登街又有最新消息传来。

深圳城市旧改步伐新年又有提速,按照向公众披露的信息,未来巴登街一带将成为高档商业、金融、娱乐片区,有蔡屋围改造经验的京基集团成为巴登街旧改的操作公司,目前开发商已进驻,看来京基在深圳老中心区的雄心已不满足于蔡屋围,他们是想让规划版图从东至西横跨红岭路,打造“大蔡屋围片区”。

我想,用不了多久,“亲嘴楼”“握手楼”乃至“城中村”都会消失,蜕变成为一个历史名词,当年给众多深圳客留下深刻印记的那些纵横交错的街巷、牌楼,或许有部分会作为城市记忆,被保留下有限的一点点,成为历史的废墟,记录一段其实与风月无关的故事。

如果一旦真的消灭了它们,甚至连记忆碎片也一并消失,那城市还能剩下什么呢?

对未来的巴登街,我充满着无限的期待,希望过几年拆掉那些施工围栏,再次踏进巴登街的时候,除了面貌一新的新楼、新街之外,还能有一条让我们一头撞进旧时光的隧道,让我们重温旧梦,感慨似水年华,这种远景在元宇宙时代,应该不会是完全的空想。

(原标题《元故事 │ 巴登街:光阴的故事》)

编辑 王子烨 审读 刘春生 二审 张雪松 三审 朱玉林

读特热榜

读特热榜

IN视频

IN视频

鹏友圈

鹏友圈

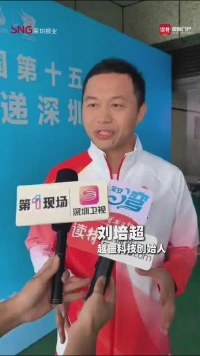

11月9日,我们将迎来第十五届全国运动会(以下简称“十五运”)。赛事临近,无论你是投身运动热潮、感受竞技魅力,还是想为拼搏健儿传递心意,都不妨来鹏友圈,留下对“十五运”的专属祝福!带上话题#我为十五运加油#,一同为运动健儿呐喊助威,为“十五运”热烈喝彩! 【本期话题】#我为十五运加油# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

第十五届全国运动会已进入冲刺倒计时,想解锁超省心的观赛方式?赶紧打开“十五运全景魔方”(https://huodong.dutenews.com/H5/nationalGame/pc),一键解锁观赛全攻略!无论是赛事速递、赛程全览,还是购票指南、规则科普,都能在这里轻松找到!快到鹏友圈带话题晒出你的使用截图,和鹏友们分享专属观赛攻略吧! 【本期话题】#十五运观赛神器# 【活动礼品】读特积分、优质动态随机掉落深圳盒子 【活动时间】即日起至11月22日

01:00

01:00#十五运读特小记者推荐官# 深圳,创新之城,活力之都,邀您共赴十五运之约 深圳,这座改革开放的先锋城市,以创新为魂,活力为韵,正张开双臂欢迎四方来客。在这里,高楼林立,平安金融中心直插云霄,深圳湾“春笋”展现滨海艺术魅力,市民中心如大鹏展翅,彰显行政心脏的活力。 深圳还是“千园之城”,1320座公园如绿色明珠镶嵌城市,大鹏半岛的碧海银沙与梧桐山的云海日出,让人流连忘返。漫步南头古城,千年文脉与现代文创交织;走进大芬油画村,艺术气息扑面而来。 十五运会期间,深圳更添独特魅力。在宝安欢乐剧场等智能场馆,AR导航、AI机器人服务等前沿科技,让您体验未来之城的精彩。赛事之余,您可参与“全民全运”系列活动,在虹桥公园自由式小轮车赛场感受激情,在深圳湾畔的马拉松赛道尽览山海美景。 十一月的深圳,阳光与激情同在。让我们相约深圳,在十五运的青春礼花中,共赴一场创新与活力的盛宴!

01:11

01:11#十五运读特小记者推荐官# 亲爱的全国各地朋友们: 如果让我用一个词形容我的城市,那一定是“奔跑”。深圳,就像我们班那个永远充满奇思妙想的同学,永远在创造,永远向前。 站在莲花山顶俯瞰,你会看见这座城市的心跳——高楼如雨后春笋般生长,深南大道上车流如织。但深圳的魅力不止于此。周末的深圳湾,白鹭在红树林上空划出弧线,远处香港的青山若隐若现。科技园的深夜,大厦里依然亮着点点灯光,那是无数梦想在发光。 这里是大疆无人机起飞的地方,是腾讯QQ诞生的摇篮。走在华侨城创意园,旧厂房变身艺术空间,咖啡香混着油墨味;盐田港的巨轮鸣着汽笛,把“中国制造”送往世界每个角落。 来自天南地北的人,带着各自的乡音和梦想,把这里变成了家的模样。 朋友们,欢迎你们来看看这座“奇迹之城”。来感受创新的脉搏,看看科技与自然如何共舞,体会什么是“时间就是金钱,效率就是生命”。这座城市,会用它年轻的心跳告诉你:梦想,永远值得奔跑。 深圳准备好了,期待与你相遇!

【十月再见,十一月你好】 金秋十月,我们度过了欢乐的国庆和团圆的中秋佳节…初冬十一月,十五运会来啦🏃♂️“激情全运会,活力大湾区”,深圳准备好了!莲花山簕杜鹃花展🌺 (11.7-11.21)也安排上了!让我们一起加油,迎接十一月的活力与美好,坚持热爱,奔赴下一场山海,拥抱十一月的精彩#我为十五运加油#

- 友情链接: 深圳新闻网

- 粤ICP备10228864号

- 粤公网安备 44030402000917号

- Copyright @1997-2023 深圳特区报社