无尽藏(第11集)

她不再理会我,只是微微垂下头去,就那样默然不语,仿佛是在注视着自己的心事。望着她那紧闭的双唇,我难以猜测她在保守着怎样的秘密。就在我再次瞥向窗口时,忽见她摇身出剑,那桃木剑在朱砂盒中猛然一戳,那圆盒就如陀螺般转动起来。她凝神敛气,剑锋在虚空中游动,似是在画一道神符。她望空稽首,又跪地拜祷。此刻她长发蔽面,我一时看不见她的表情。她在喃喃诵咒:“太上敕命驱邪护生弟子魂魄五脏玄冥青龙白虎应我召请朱雀玄武证我神通……”

我的身上依然痒痛难忍,如着火般发烫,那鬼风疹依然在膨胀。她的肩头在微微震颤,那披垂的长发也在微微拂动。我从那间隙瞥见她的脸。她神情庄严,似有一种压抑和悲愤。她声调凄厉,又似带有某种哭腔,那声音忽高忽低,忽远忽近,如招魂,如詈诅,如宣誓,似在呼风唤雨,似在调兵遣将。我听不真切,也难辨其意。我惊恐莫名,不知那桃木剑会否猛然刺向我。

“……有犯我者,自灭身形,天清地灵,万鬼咸听,神兵火急如律令!”

伴着这最后一声咒诅,那桃木剑劈空划地,地上出现了两个红十字。

左手捏诀,右手持剑,她绕着这两个朱红十字走步,我约略知晓此乃一种道家的步法。踏罡步斗,凌空蹈虚,那木剑确有呼风唤雨之势。我不敢正眼望她,就只是盯着她那起落不停的云鞋。

蓦然间她右脚一顿,那宝剑直指我的心口。

“起——”

随着她这声喝令,我的身体似为一种魔力所摄。我双脚下床落地,宝剑将我引向那两个红十字。

我一脚踏在一个十字上。一只手仍护着胯间的荷叶,而我的神志已然有些麻木。就这样面南而立,犹如一具直立的僵尸。

那木剑猛地挑起我的右臂,荷叶落地,与此同时,我的左臂也被挑起。我缓缓闭上双眼。

就这样呆立不动,身体站成一个“大”字。

毛笔在我身上飞快地落字,先是左臂右臂,再是前胸,再是后背,笔落处掠过丝丝凉意。

“——你且睁眼罢!”

声音从远处飘来。那女道正在往外走。

“元宗皇帝宾天时,韩熙载也给他看过一卷画。”

“你说史虚白也给烈祖皇帝看过画。”

烈祖皇帝是先主,元宗皇帝是中主。我正欲开口再问,她的身影已飘然离去。

我低头看这身上的文字。左臂是“青龙”,右臂是“白虎”,前胸是“朱雀”……我看不见自己的后背,但后背上定然是“玄武”。

青龙,白虎,朱雀,玄武。在我出生时曾有过那番仪式,那时有射人以桑木作弓,以蓬草为矢,射天地,射四方,他们以此寄寓男儿有志于四方,也冀望我成人之后能抵御四方之难。那四方的标志便是青龙、白虎、朱雀、玄武。这是四季之象,也是四方之神。

青龙在东,白虎在西,朱雀在南,玄武在北。

片刻之后,我的身体不再簌簌颤抖,那些鬼风疹已尽皆消退,我又感觉到了自己的血流和喘息。我垂首细看前胸这“朱雀”二字,这是我最易看见的字迹。

青龙在东,城东的上水门有顾闳中遇害;白虎在西,城西的下水门有周文矩遇害;朱雀在南,南边有镇淮桥,有南城门,六朝都城建康的南城门叫朱雀门,而今的南城门虽已不在原址,人们却仍将其叫作朱雀门,人们也仍将镇淮桥叫作朱雀桥……

这“朱雀”二字就在我的前胸,这是我最易看见的字迹。她是有意写给我看么?她能确信我会联想到城南么?她是想以此将我引向城南么?

这或许是死亡的警告。城东城西都已有人遇害,他们的死显然是与我有关。

她是有意阻止我去城南么?阻止我去城南,或许是为阻止我寻获那宝物。

朱雀桥,朱雀门,出朱雀门再往南,便是城外的聚宝山。我曾多次去城南踏青,而我最熟悉的地处便是那聚宝山。

韩熙载的府邸就在聚宝山。

她说秘藏的定归是宝物。

韩熙载辞世已有三载,他的墓地就在聚宝山的梅岭冈。韩熙载生前郁郁不得志,身后却备享哀荣,江南人臣恩礼少有其比。倘若城南将会有人遇害,那也绝不会是这位身后获赠的韩宰相。即将遇害的只能是活人。

我深知自己已陷入一种迷乱。那女道在我身上写字,虽然消去了我的鬼风疹,但她显然也是别有企图。

有人在秦淮河边钓鱼。河上漂着秋叶般的小船,有雨燕和蜻蜓在低飞。那些钓鱼者都头戴破毡帽。

我穿孙二娘借我的袍靴和膝裤溜出这酒楼(我那鹑衣已是一团泥水,她却闭口不说是谁将我从河中救起)。那些垂钓者忽然都朝我张望,我正疑心他们是谁布下的哨探,他们忽又低头以毡帽遮了脸。

冷雨袭面,凉意侵骨。我后悔未向孙二娘借雨伞和蓑衣。我悄悄溜进河边的小树林,又找到那片开着紫穗的荻花丛。簦笠和背囊还在,似是都无人动过,囊中的画卷也完好无损。

那伙来路不明的乌衣人,他们为何要追杀我?还有乌衣巷口那些乌衣人,他们会否是同伙?他们为何又倏然消失不见了?

他们定然是看见了我跳河。他们或许以为我已溺水身亡,便匆忙回去交差领赏了。如此看来,他们并非是为获取那秘藏。或许他们只是奉命而来的杀手,或许就是他们杀死了那两位画师,而他们杀人只是为灭口,他们追杀我是为除后患。

或许惟有我才能找到那秘藏,而他们之所以要杀死我,或许是要让那秘藏不被人发现。

他们的幕后主使会是谁?会否就是那位紫微郎?

而那女道显然是更难对付。那冷若冰霜的神情。那凌厉如电的目光。那步罡踏斗的咒语。那玄虚难解的签诗。她在山上对我说秘藏的定归是宝物。她在山上和酒楼两度现身,这显然是有意为我现身,这显然并非巧遇。来无影,去无踪,时隐时现而又诡秘莫测,或许她才是我真正的敌手。若不然,她何以未如乌衣人那般置我于死地?她又为何既救我又放我?

人说放长线是为钓大鱼。她并非是要取我的性命。她是欲借我找寻那秘藏。

一俟我最终找到那秘藏,她必定会突然现身,一把从我手中夺走它。

聚宝山在城南,昔日有高僧在那山上讲经,上苍为之感动,便洒落一场纷纷扬扬的天花,那些天花坠地便成了雨花石。

那宝物会是一块天降的奇石么?

我在河边幽暗的树林里思想这一切,那天花乱坠的奇景只是使我更迷乱。昔日的天花就坠落在那山上。这或可算是个好征兆,可那宝物绝然不会是石块。我要确定下一步该往何处去。我不得不放弃寻找朱紫薇的想法。他们逼我跳水,或许就是为给我以警告。他们惟恐我接近朱紫薇。

青龙,白虎,朱雀,玄武。这并非只是祛病的字诀,倘若我以此作指引,那岂不是自投罗网么?

满腹的疑云,想不出解释的道理。我无法确定是否真有这样一个罗网,无法确定那女道是不是布局者,而我已深陷这危险的迷局。即便这是她的有意误导,我也无法放弃这城南之行。

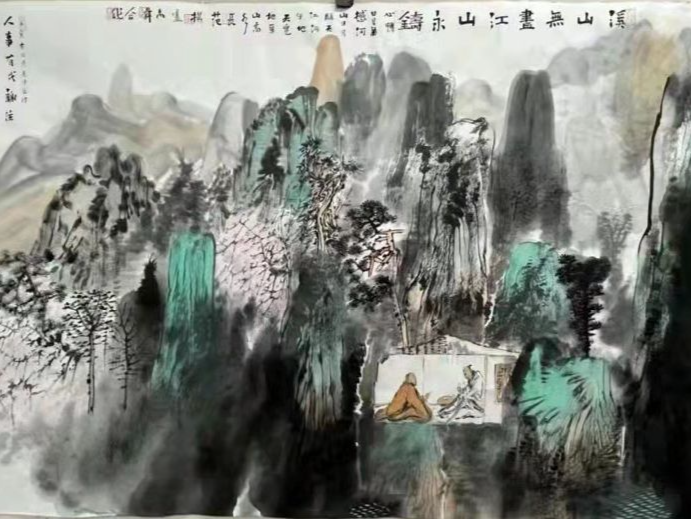

朱雀。南城门。聚宝山。韩府。韩熙载的《夜宴图》。《夜宴图》的最后一段画面。

那画面中的女子是秦蒻兰。她隔着那道屏风对我父亲低语。她以那样一种手势指向朱紫薇。

她曾是韩府的女管家。听说韩公去世之后,一些姬妾仍旧住在那里,或许秦蒻兰也仍旧住在那里。

我要找到这个秦蒻兰。

暮色四合,宿鸟倦归。寒烟中灯火闪烁,河上有渔歌传来。望着那些朦胧的烟树画船,望着那些垂帘闭户的人家,我忽感到一阵透心的凄凉。那些店铺也都早早地下了门板,店家早早将自家孩子关在院内,以免受那蛊毒魇魅的伤害,那些交通鬼神的妖人会在夜间游荡,而我已为那女道所施咒,她还可拿我的衣袍作法。她勿需剪下我的衣角,我的衣袍已然留在了酒楼。

我要为这样一种或然之想去城南。即令这是为那女道所摆布,我也难有挣脱的理由。我不知是否已喝下她的迷药,也不知是否已被她偷了魂。我要去城南找到这个秦蒻兰。这是基于我自己的推断。我已别无选择。

城南也会有人遇害么?这个送命者会是我么?

父亲尽忠而罹难,我当舍身以尽孝。为人子者,身非我有,死父之难而已。

城楼传来申时的钟声,城门即将关闭。我当即刻出城。