无尽藏(第9集)

仆人们在屏风后搜索,似乎凶手仍躲藏在这室内。透过人丛的空隙,我望着画师那紫青色的脸。画师口唇微张,双目暴突,我不忍正视他的眼睛。周大师的人物画逼真传神,而自己终来却是这样的一副表情。这一日他原本受邀作我行冠礼的正宾,他也允诺为我绘一张加冠图。金陵膏粱子弟众多,惟我有望获此殊礼。这自然是凭藉父亲的名望。

他的遗体依然保持着死前最后的姿势。他倒在那张阔大的画案前。那死状却甚为怪异:身体斜倒在画案边,头部就倚靠在案腿上,一只手却停在那台面,似乎倒下之前正在握笔写字。

画案上铺着一张宣纸,这是一张加厚的双宣纸。纸上有一个笔墨浓重的大字,一个写完最后一笔的“王”字。这似乎是匆促写下的一个字,似是因听到杀手接近而仓促写就。

那只伸到画案上的手就停在双宣纸的一角,纸角的表层已被微微揭起。这该是画师死前最后的动作。他是要揭起这层画纸么?

周文矩的家人说,大师遇害尚不到半个时辰。由此推断,他在遇害时我早已离开城东顾闳中家,那时我正在乘艋舲来城西的水路上。

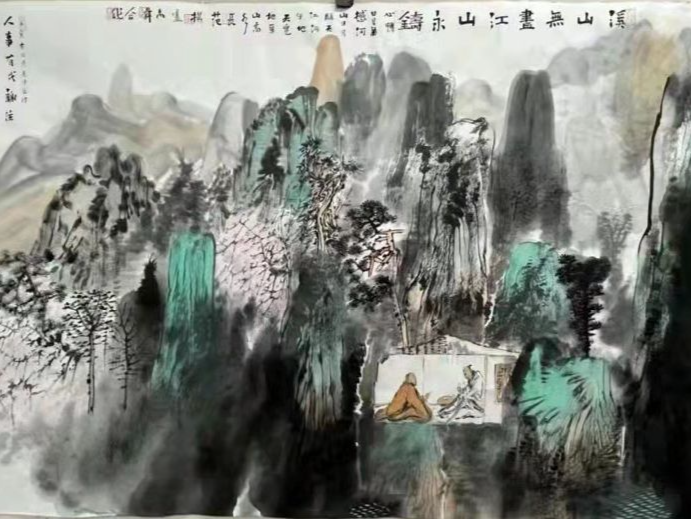

画室并无劫掠和破坏的迹象,凶手似是只为来杀人。那幅《重屏会棋图》仍旧嵌在琉璃屏风上。我默默地端详着周大师这幅名作。这是嵌在屏风上的《重屏会棋图》:画中前景是四位男子在弈棋,这是一个简朴而精致的竹木棋案,为首的男子身后是一平台,平台后立有一架单面横幅大屏风,屏风上画的是家居的场景。那画中老翁倚床而卧,一妇立于其后,三婢手捧褥毡。那床后又立有一面三折屏风,那屏风画的是山水。

那是可供卧游的山水,而卧游者就是那床榻上的老翁,山水屏风与家居屏风重屏,而这重屏图本身又装置在这琉璃屏风上,这三重屏风便构成一个可游可居的意境。

我从自己站立的方位望去,那画屏上的棋案、平台和床榻便有一种微微的倾斜感,是因最后那道山水屏风的旁边两折并非等宽,而自前至后望去,画中的人物和景致便都在渐次变小。我的视线被引向画面的纵深处,如此这般凝视这画屏,恍惚中便有一种错觉,仿佛我能穿过这些人物,最终抵达那景深处的山水。我仿佛身临其境,而画中屏风内外的那些个人物,也似共处于一座宅院中。

这是周大师的神品之作,屏中之屏的构图独出机杼,此乃其最为人称道者。尽人皆知这幅画是国主的宫中珍藏,盖因画中前景是先帝兄弟四人在会棋。这原本就是这位翰林待诏为皇室所做的应制画。那一年国主赐宴,我随父亲进宫,也曾有幸一睹其真容,此画与那些闲居、宴乐和雅集的绘画归置在一处。然而既为宫中珍藏,画师本人家中怎会留有同样的一幅?或许这是一个摹本,但同样众人皆知的是,周大师从不临摹自己的画作。

或可有这样一种推想,此乃周大师以揭层手法为自己留下的摹本。以双层宣纸作画,墨色极易晕渗到底层,若是仔细揭起表层,一张画即可变作两张画,底层的一张只需作些添墨补色即可,只是这层宣纸不复有双层的厚度。

我凑近琉璃屏风察看这画纸,果然就看出了揭层的痕迹。这画纸的厚度和边角都有明显的异样。刹那间,我打了一个激灵,就猛然回身扑到那画案前。我不顾画师家人的阻拦,捏住他曾扯起的画纸一角轻轻揭动。

画纸的表层被轻轻揭起,这宣纸绵软而柔韧。表层与底层渐渐剥离,一张立时分作两张,底层的这张也有一样的“王”字。笔墨浓重,真可谓力透纸背。

琉璃屏风上的《重屏会棋图》。画案上的“王”字。前者是周文矩的名作,后者是他的绝笔。两件作品都是揭层而成,都是双宣纸的底层,对于这样一位饮誉画坛的大师来说,这绝然是一种例外。

周文矩的家人无从解释,他们也拒不让我带走这幅字。而我隐约感到,周大师这最后的例外定是别有深意。这一日不再有我的授冠礼。周大人再也不能履约为我画像了。父亲被拘,周大师遇害,这二者有着怎样的关联?周大人若是有意留下这揭层的暗示,那他显然是期待有一位解读者,而他期待的这人会是我吗?莫非他已断定我会来此找他?

仆人们已搜索完毕,这画楼内并无凶手躲藏。我望着壁上那轴《子牙垂钓图》,那蓑笠老翁显然就是传说中的姜子牙。那老翁身边的鱼篓却是很奇怪,那鱼篓望去更像是一个花瓶,那瓶口竟是斜插着一卷图轴!眼前的这幅垂钓图是由三张画纸接合而成的长卷,而长卷的题诗就隐在远景的烟岚间,那诗句也透着一股瘆人的寒意——

残山入长卷,隐者眠画楼。倒影写真容,秋水钓人头。

拐过下水门石街,便是那人声嘈闹的鱼市,有人在大声叫卖河蟹河豚,有买主和卖主在争吵。这嘈杂的市声给我片刻的消受,这是活人发出的闹嚷声,这些河蟹河豚将会变作餐桌上的美味。这嘈杂的市声使我摆脱那些死亡的景象,但这只是片刻的放松。

那家临河的装裱铺就在鱼市的一侧。那装裱铺靠近周宅,周文矩曾是其常客。

远远便可望见那满壁的书画,那裱匠正在为一幅水墨图修边。伙计将半桶熬坏的糨糊拎到铺外,乞丐们便一拥而上。那糨糊自然是上好的面糊。

当我出现在这裱铺门口时,乞丐们误以为来了抢食的同类。他们呼嚷着欲将我轰走,而我只是径直闯进这裱铺里。我难以想象这样的乞丐会与妖党有干系。官府正在清剿妖党,而谁也不知妖首是何面目。

那裱匠满脸狐疑地望着我,上上下下打量着我这鹑衣客。

裱案上堆放着宣纸和轴头,也有用作补色的朱砂和藤黄。我向裱匠说起周文矩最后的情状,不料他却是攒眉蹙额,噤若寒蝉。他攥紧手里的燕形裁纸刀,我自知难以逼他开口。(入宋之后我才得知,这个“王”字指的是宋国画师王霭。国有良将,为敌之忌。那宋朝的皇帝也曾屡次与我父亲交兵,但却未有多少斩获。只为除去江南国主这位爱将,宋帝便使出了离间计。那位名叫王霭的画师曾出使南唐,而其使命便是暗中为我父亲画像。恰巧那时周文矩将我父亲的画像送到这家裱铺,王霭遂买通裱匠,取走了画纸的底层。这底层的画像出现在汴京的那所豪宅里,遂成为林将军暗通中原的物证。百口莫辩的罪证。父亲可曾向国主自诉么?国主可曾给过他辩白的机会么?那王霭窃画有功,一跃而从国画院袛候升为翰林待诏。天意弄人,周文矩为我父亲画像恰巧用的是这种双宣纸!多年之后,我渐渐领悟了周画师的好意,他是要画出林将军的威猛雄风,因此才特意选用这更为厚实的双宣纸。)

那时我何曾想到如此蹊跷的祸因!我茫然站在秦淮河边,不知下一步该往何处去。

父亲留给我一卷《夜宴图》。我找到《夜宴图》的作者顾闳中。顾闳中手中的紫薇花让我想到朱紫薇,而这位紫微郎确是与《夜宴图》有关联。也许这第一步我并未走错,也许这第二步我也没走错。周文矩也曾画过《夜宴图》,周文矩也与顾闳中一样被暗害。

两位画师都是在我抵达前突然遇害,他们的死或许是与我有关。

周文矩遇害时我正在寻访他的路上,或许是有人知晓我的行踪,或许是要抢在我赶到之前灭口。

他们杀死两位画师,莫非是冲我而来么?

谁是我的知情者?

惟有一人洞悉我的隐秘。

那个于云雾中现身的女道人。

她要我尽早找到那秘藏。

误入迷障而不自觉知,我甚至还曾感觉到那瞬间的魅惑!这一闪念令我好后怕。攒丝双穗绦,云尖凤头鞋,那凤头鞋云尖高翘,内中定是有利刃之类的暗器。那碧眼,那鸟爪,那仙风道骨中分明是有些妖氛,而她竟说那断肠草是茅苍!

云游道人多是踪迹不定,我不知自己该如何躲避她。

顾闳中最后的暗示指向朱紫薇,而周文矩最后的暗示若是关涉我父亲,会是与宋都豪宅的那幅画像有关么?“倒影写真容,秋水钓人头。”假若这是画师的自况隐喻,那么,周文矩或许是对这杀身之祸早已有预感。或许这是他的预感,或许这只是我的曲解。我无力判断。我所能断定的只有这一点:两位画师都给了我暗示,而顾画师的暗示是指向朱紫薇。