当深圳体育馆的安保人员深夜帮观众找回手提包,当男足决赛后的观众自发清理看台垃圾,当女篮赛场响起“静音观赛”的默契——第十五届全运会深圳赛区的赛场内外,文明不是挂在墙上的标语,而是运动员、观众、城市服务者共同写就的“生活日常”。这场赛事里的文明微光,恰是深圳最生动的城市名片。

文明参赛,是对手间的“双向奔赴”——U22岁女篮赛场,江苏队球员意外摔倒,深圳队队员率先伸手将其扶起;末节比赛深圳队领先15分,暂停时主教练仍提醒队员“别做挑衅动作,尊重对手”。赛后两队球员在场边拥抱,客队球员赞道:“深圳的球风跟这座城市一样,赢了比赛也赢了风度。”

文明观赛,则是观众的“赛场自觉”——U20男足决赛散场后,5281名观众(含800人广东球迷方阵)在惜败的失落里,自发收拾看台垃圾。助威横幅叠好带走、饮料瓶分类扔进垃圾桶,球迷组织者刘强举着空垃圾袋喊:“深圳球迷的规矩,带进来多少,带走多少!”赛后清洁人员仅用10分钟就完成场地清理,比预计时间快了近半小时。

女篮赛场更藏着“无声的默契”:球员罚球时,原本喧闹的看台会瞬间压低音量;有观众自带“静音提示卡”,邻座手机响起时,只需轻轻一递,对方便会立刻调至震动。江苏队主教练陈生萍感慨:“热烈但不喧闹,这是对比赛最好的尊重。”

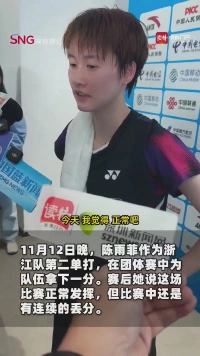

文明办赛,正是服务者的“深夜暖光”——11月12日晚,有一名观众在女篮赛后遗失装有重要物品的手提包,深圳体育馆的安保、清洁阿姨、场馆负责人立刻启动“全员联动”:安保调阅3小时监控锁定区域,清洁阿姨带着失主逐一排查看台,深夜值守的负责人联系到施工区巡查员,最终在工具房找回完好的包。工作人员全程陪同失主确认物品,直到深夜11点多才下班,失主在感谢信里写:“深圳的温度,是深夜为陌生人亮着的那盏灯。”

这样的暖光其实藏在每个细节里:“小海豚”志愿者在地铁口设置了“十分钟暖心通道”,手把手引导涉赛人员;女篮比赛场馆的“垃圾分类奖励站”里,观众分类垃圾可兑换环保徽章;残特奥测试赛中,志愿者推着轮椅护送伤残球迷全程观赛……这些不张扬的服务,让赛场外的城市,成了赛事的“第二主场”。

如果说,广州开幕式后“6万人散场无垃圾”的利落是湾区文明的呼应;而深圳的特别,在于把文明揉进了赛场的每一次伸手、看台的每一次静音、深夜的每一次等待里。

全运故事还在温柔地继续,没有惊天动地的壮举,只有这么一群人把“待人以善、待事以敬”当成了习惯。

当赛事落幕,这些文明的细节,会像赛场边的木棉花,在深圳的街巷里,在湾区暖阳里继续生长——毕竟,最好的赛事记忆,从来不是奖牌的颜色,而是人与人相遇时,眼里的光。

编辑 刘兰若 审读 郭建华 二审 郑蔚珩 三审 万晖