12月12日,中国社科院社会学研究所社会心理学研究中心及社科文献出版社在京发布《社会心态蓝皮书:中国社会心态研究报告(2017)》,并指出,人们对现在社会阶层与过去相比的变化评价表现出积极态势,人们认为自己处于社会中层的比例呈现增长趋势,对未来及下一代阶层预期有自信。

对下一代社会阶层预期都较为乐观

主观社会阶层是一种阶层认同,即个人对自己在社会阶层结构中所占据位置的感知。蓝皮书基于13703个城市居民数据的分析,发现人们自己评估的主观社会阶层从过去、现在到未来,呈现逐渐上移的特点。当前的主观社会阶层以中层偏中下为主,而与现在相比,人们回想自己5年前或刚参加工作时的社会阶层,则表现出中下偏低的阶层认同特点。“换言之,人们对现在社会阶层与过去相比的变化评价表现出积极的态势。” 中国社科院社会学研究所社会心理学研究室主任、研究员王俊秀说。

同时课题组发现,在预期自己5年后的社会阶层时,人们的社会阶层认同以中层偏中上层为主,而预期自己下一代的社会阶层时,认为下一代会处于社会中上层和上层的人占多数。“可见,大家对于未来生活的预期,尤其是对于下一代社会阶层的预期比较乐观积极。” 王俊秀说。

蓝皮书探讨了客观社会经济地位和主观社会阶层之间的关系,既分析职业、受教育程度和收入这类传统社会经济地位指标,也考察了住房这样新的体现社会经济地位的指标,结果显示,无论是单独分析各个指标和主观社会阶层之间的关系,还是控制了区域、年龄、指标间相互作用等因素来综合分析,结果都一致表明,受教育程度越高,收入越高,从事声望较高的职业,有自有住房,居住社区条件好的调查对象,其社会阶层认同越高。但是,即便客观社会经济地位存在较大差异,调查对象对于未来社会阶层的预期,特别是对自己下一代的社会阶层预期的差异却比较小,因而出现了社会经济地位较低的调查对象所预期的下一代社会阶层的上升幅度较大的现象。

“综合上述两方面结果,其整体上都表现出一种积极的主观社会阶层变化。” 中国社科院社会学研究所助理研究员、博士高文珺说,更重要的是,无论人们如何审视自己当前的社会阶层,对于下一代的社会阶层预期都较为乐观,这种积极的未来预期也在一定程度上体现了人们对社会良性发展的期待。

“90后”主观幸福感最低

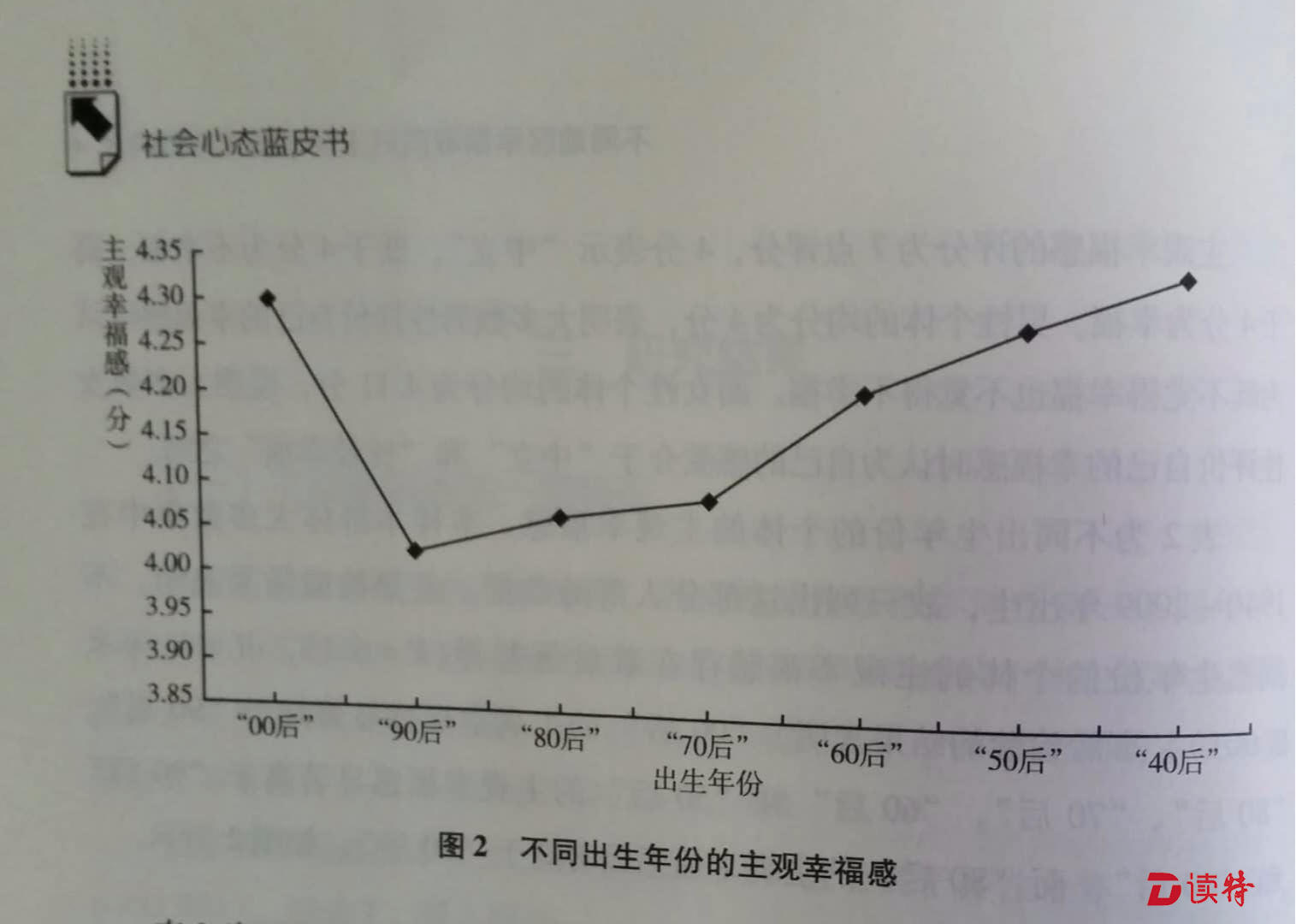

蓝皮书调查结果还显示,当前社会不同出生年份个体的主观幸福呈“倒U型”,“90后”主观幸福感最低,“40”后和“00”后幸福感相对较高,不同性别、不同年龄、不同学历的个体感受到的主观幸福存在显著差异。

主观幸福感的评分为7点,4分表示“中立”,低于4分为不幸福,高于4分为幸福。从出生年份来看,不同出生年份个体的主观幸福感呈“倒U形”,“00后”主观幸福感较高,“90后”主观幸福感最低,而后逐渐上升,“40后”的主观幸福感基本和“00后”持平。不同出生年份个体的主观幸福感主要表现的是年龄对主观幸福感的影响,“00后”个体处在学生阶段,主要面临学业任务,整体比较幸福。而“90后”、“80后”、“70后”个体基本属于大学毕业进入职场之后,个体需要承担职场责任、家庭责任,正是“上有老下有小”的年龄阶段,主观幸福感低于其他年龄阶段的个体,但仍在4分“中立”以上。“60后”、“50后”和“40后”,这部分个体已经达到退休年龄,基本处于颐养天年、儿孙绕膝的生活,主观幸福感相对较高。

从性别上看,女性个体主观幸福感的评分显著高于男性个体,男性个体的均分为4分,表明大多数男性评价自己的幸福感认为既不觉得幸福也不觉得不幸福,而女性的幸福感介于“中立”和“比较幸福”之间。

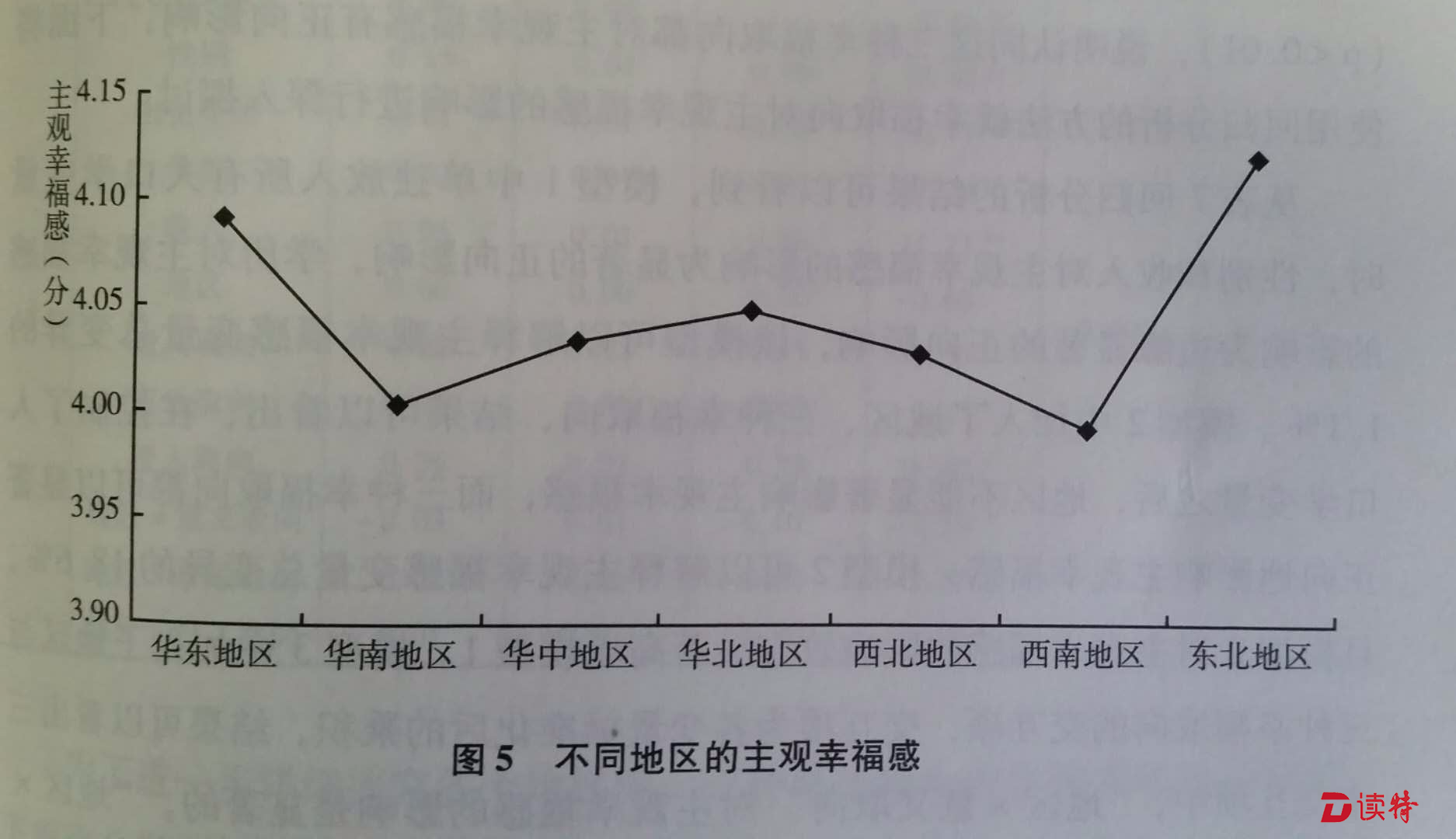

从地区看,东北地区显著高于华南地区、华中地区、华北地区、西南地区等,华东地区显著高于华南地区、华中地区、西南地区,其他地区之间没有显著差异。蓝皮书指出,华东地区之所以幸福感得分较高,除了出生年份、学历、收入等因素综合影响外,投入取向对幸福感影响最大。投入取向是指个体为了某项工作、任务而全身心投入时,会体验到一种忘我境界,会觉得时间飞逝,甚至废寝忘食,而这种投入本身就会给个体带来幸福感。

课题组认为对幸福感的关注,不应仅仅停留在个体层面,更应该上升到地区层面、社会层面,从更加宏观的视角了解社会整体的幸福感情况。

较年轻群体的死亡恐惧相对较高

在中国传统文化中,对死亡向来讳莫如深,与死亡相关问题的思考和研究也很少。然而,随着中国社会转型的加速,现代性的诸多特征促使人们开始重视与死亡相关的诸多议题。

蓝皮书指出,中国的人口结构正在发生急剧转变,随着人口老龄化的发展,人们越来越看重生活质量和生命质量,强调生命最后时刻的尊严。如何理性对待自己和他人的死亡,让逝者善终、亲者善别,都是当前值得深入探讨的重要课题。

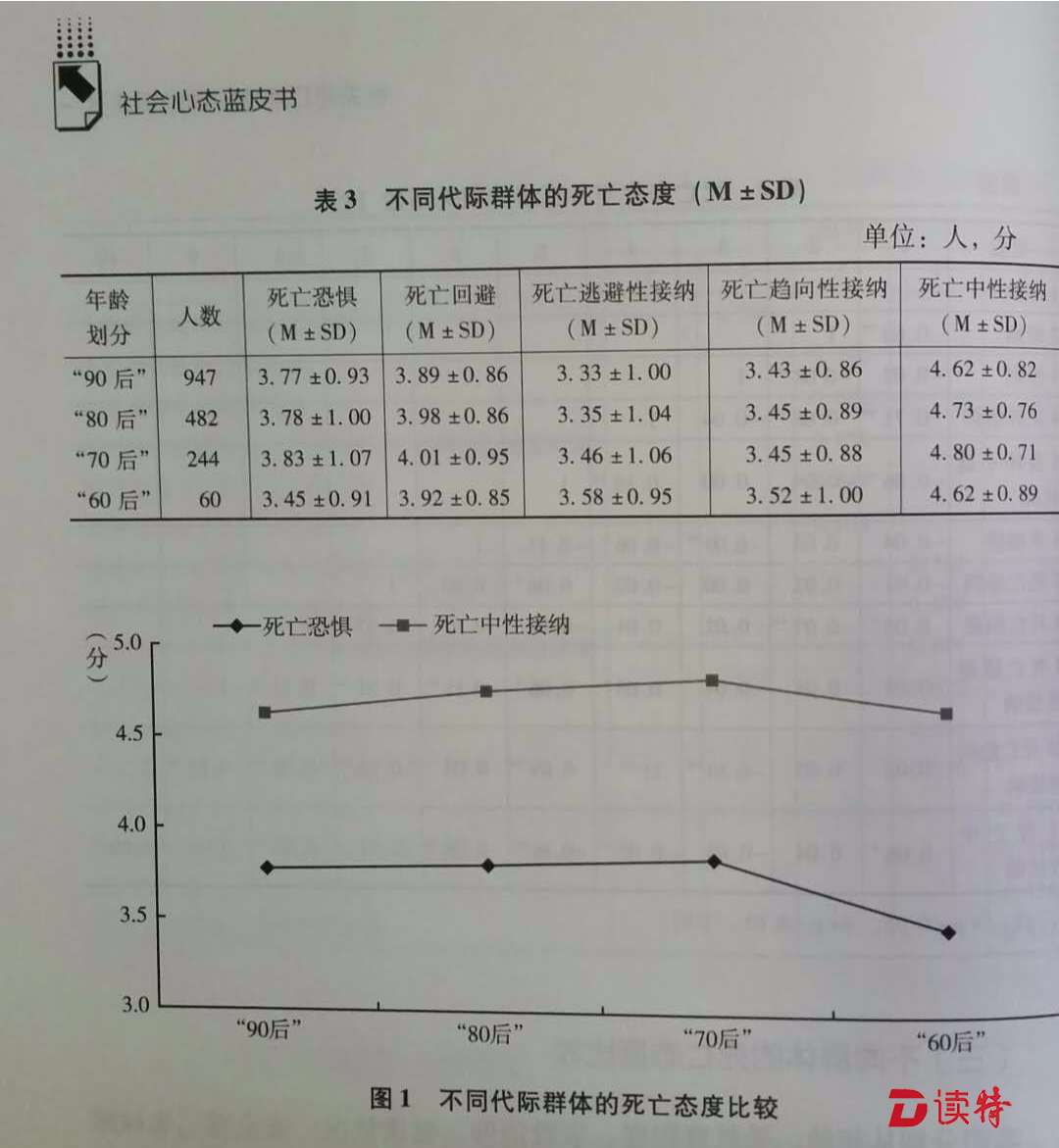

通过数据分析,课题组发现不同年龄段在死亡态度上存在差异。总体趋势表现为较年轻群体的死亡恐惧相对较高,“60后”群体的恐惧感有所下降。其次在死亡的中性接纳上,总体趋势表现为,“90后”对于死亡的中性接纳较低,随年龄的增长对于死亡的中性接纳不断提高,“60后”群体对于死亡的中性接纳有所降低,但未达到统计上的显著水平。

不同受教育程度群体对死亡趋向性接纳的分组差异也达到显著水平,主要表现在高中学历群体的得分显著高于其他群体,其中高中学历组与初中学历组、本科学历组的差异达到显著水平。

见习编辑 周梦璇