“谁能管管现在的商场厕所”

前不久

一条关于“商场厕所标识”的讨论

冲上热搜第一

有的采用抽象的

几何图形组合、艺术图案

需要花费大量时间琢磨

↓↓↓

有的存在“物理缺陷”

字体过小、颜色模糊

远距离根本无法看清

↓↓↓

有的标识混乱难辨

↓↓↓

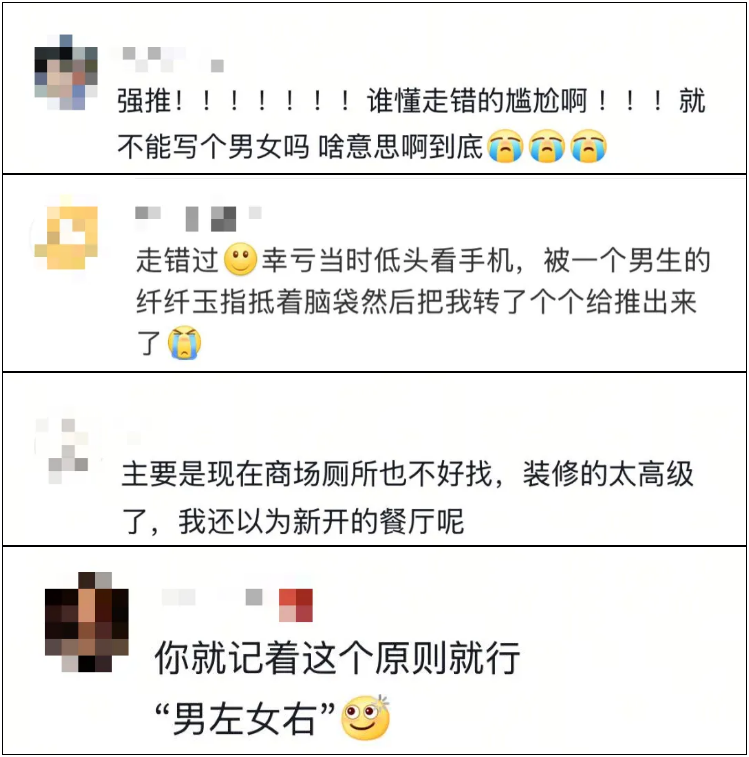

网友纷纷吐槽:

上个厕所别为难我了!

其实

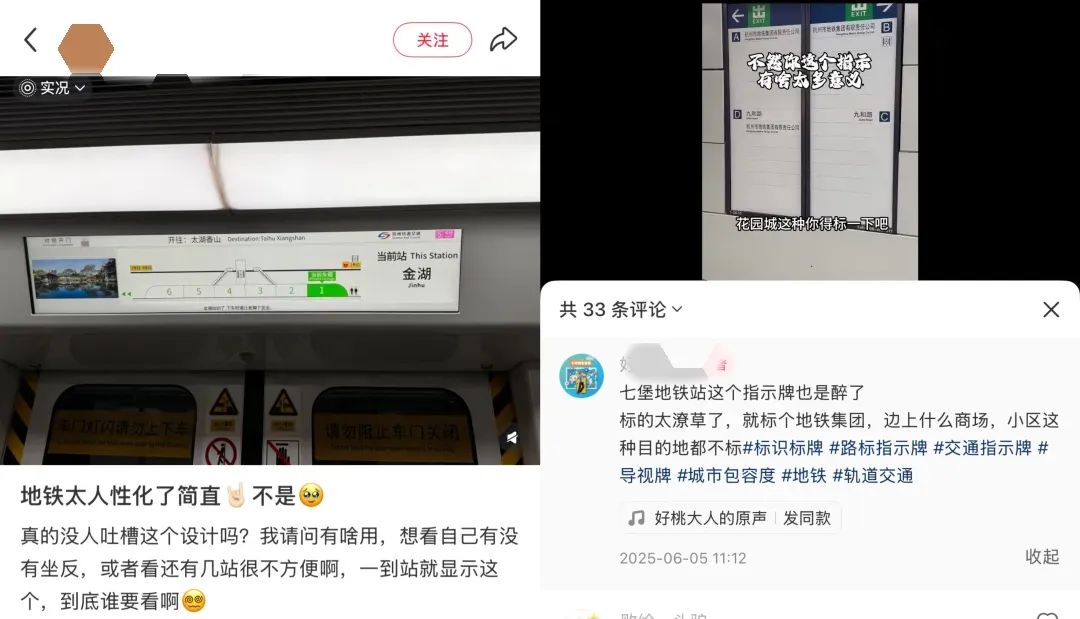

这样的问题并非公厕标识独有

在日常生活中

公共标识

“看不清、弄不懂、找不着”的现象屡见不鲜

除了刚刚提到的问题之外,有的公共标识选址不佳,位置隐蔽不易发现;

一些地方对公共标识一设了之,导致有的公共标识在日晒雨淋之下残缺不全;

有的长期被野广告等城市“牛皮癣”霸占,关键信息被遮挡,逐渐沦为毫无用处的“摆设”……

比抽象画还难懂

这样的公共标识到底咋想出来的?

上述公共标识,既给公众生活造成困扰,也折射出社会治理的短板。当然,造成这种局面的原因是多方面的。

从设计层面看,缺乏用户视角是核心问题。我国虽已推出《公共信息图形符号》等国家标准,但实际操作中,不少单位或因成本考量,或因认知不足,对相关标准视而不见。

部分设计单位在设计时未充分考量客观环境与不同群众的实际需求:

在老年人居多的社区,未采用大字体与高对比度颜色;

在国际化程度高的区域,未兼顾中外人士语言习惯;

更有甚者,一些标识体系规划过度注重外观美观,忽视其作为社会运行“里子”的实用功能,在引导、警示和信息传递上背离了服务公众的初衷……

监管层面的“九龙治水”进一步加剧了这一问题。

公共标识的管理涉及多个职能部门,部门间缺乏有效协调,直接导致事前审核把关不严,让不符合标准的标识得以设立;事后监测与整改相对滞后,无法及时发现并解决标识存在的问题。

不帮忙还添乱

公共标识难识别不是小问题

公共标识是社会运行的“向导”,是保障公众安全、提升生活便利的重要基础设施。

从医院的科室指引到景区的安全提示,从地铁站的换乘标识到十字路口的交通信号,无不承载着维护公共秩序、传递公共服务信息的重要功能。公共标识难以识别不仅影响了市民的生活和出行,还可能埋下安全隐患。

要让公共标识“看得清、弄得懂、用得上”,需坚持系统思维,对制度设计到执行落地的全链条进行优化。

杭州电子指示路牌获得网友好评。

在制度设计层面,要健全标准体系并强化执行刚性。相关部门可联合修订完善公共标识标准,针对不同场景细化设计规范,明确字体大小、颜色对比度、安装高度等硬性指标,在公共标识设计中更多关注市民的使用体验,平衡好艺术创作与功能实用的关系。

在执行落地层面,要坚持全生命周期管理。将公共标识维护纳入社会运维体系,明确产权单位的维护责任,建立定期巡检、及时更新的长效机制,借助数字化手段建立标识档案,通过扫码报修等方式打通公众反馈渠道,鼓励公众参与监督,及时发现不足,妥善加以处置。

公共标识虽小

却关乎社会治理的大民生

只有社会各方齐心协力

推动公共标识向

更清晰、更有序、更贴心转变

才能让其回归“向导”本质

更加贴近群众生活

成为社会文明的清晰注脚

你遇到过公共标识的坑吗?

编辑 黄力雯 审读 张蕾 二审 李怡天 三审 万晖