“在路上”是一种状态,更是一种态度。

路上的艺术风景几何?由深圳市宣传文化事业发展专项基金支持,深圳市关山月美术馆、中国美术家协会策展委员会共同主办的“在路上·2017:中国青年艺术家(媒体艺术)作品提名展”正在关山月美术馆展出,本年度的主题聚焦时下大热的媒体艺术。

本次展览最终从16位专家提名的110余位艺术家中挑选了32位在媒体艺术有着实验性以及有着持续的思考,并且已经形成了自己独特面貌和审美品格的优秀青年艺术家参展,展出的30余件/组作品也代表体现了“70后”、“80后”的知识结构、审美理念、学术指向。

在路上系列展览的召集之一颜为昕表示,“在路上”力求以亲历者的视角来感性呈现当下比较集中而生动的艺术问题,通过问题的分析和阐释,为艺术史的书写提供一定的线索。“相对于当下众多姿态前卫的双年展、三年展而言,本系列学术活动更强调内容的文献性。”

五大板块聚焦媒体艺术

什么是媒体艺术?年轻人又是如何呈现这些媒体艺术的?带着这些问题,此次展览用五大板块给观众呈现出年轻艺术家的思考。

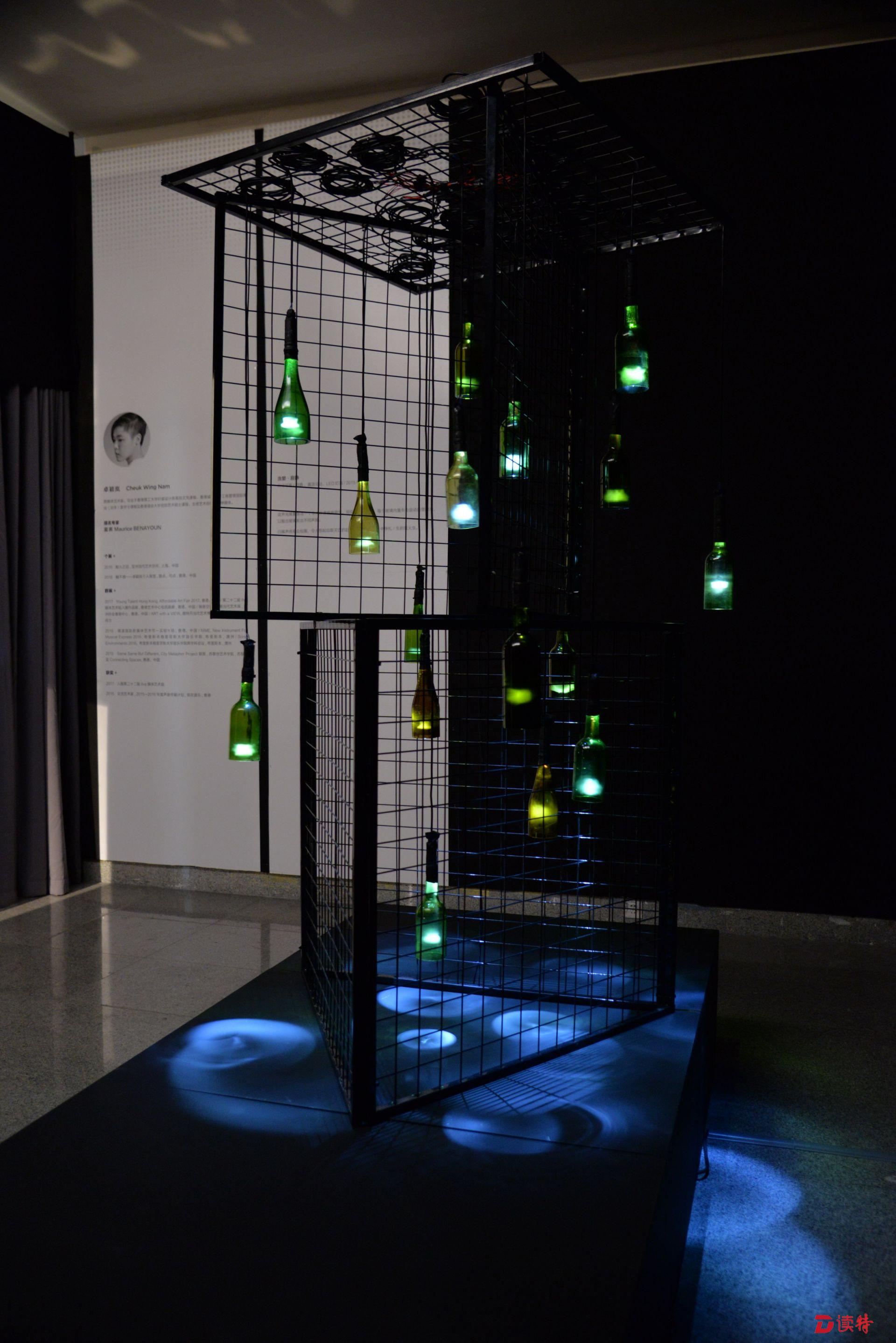

制造精密的机械、奇形怪状的装置、目不暇接的影像……一走进展厅就会被这些充满未来科技感的作品所吸引。一如在《银翼杀手》对未来世界的描摹,在展览中,观众通过这些作品可以打开对未来的想象。

感官世界、机械伦理、景观社会、万物生长、全景未来,五大板块带来年轻艺术家对媒体艺术的思考。比如,依托于新媒介和新技术发展起来的艺术中,外在的设备与人的内在之间建立联系,并构筑有机系统,成为许多新媒体艺术家讨论的重要主题。

80后的艺术家宋戈文的作品《彼岸:蒸腾着,结晶着》,这个作品由牛皮、控制器、继电器、霓虹灯管、金属、石等等组成,呈现出一种有趣的状态。人自身与周围的世界一直处于能量的交换过程之中,能量的守恒也不只局限于物理学的范畴,还应该包括更广阔的天地。

从近年来备受观众追捧的《黑镜》、《人工智能》、《攻壳机动部队》等大热的影视作品看,关于机械伦理的讨论也变得越来越多。人工智能的无限前景使今天的人们对人机关系,尤其是基于社会学的伦理讨论极度扩展。人机伦理关系围绕基于人文主义的人与机器的主仆地位而展开。其先决条件是人与机器的自我认同和二元划分。这不仅对小说家和普通人有强烈的吸引力,也对艺术家产生了极大的作用。

许毅博的机械雕塑作品《自愈功能——归》便是对人工智能的思考。作品中人的器官的拼合与工业产品的关系唇齿相依,宛如蝴蝶效应。他在自述中表示, “我们很难评价和预测工业科技发展在未来会给我们带来什么,这让我内心产生不安,这种忧虑与不安是我创作的动机。在作品中我尝试将无答案的状态呈现在观众面前,这是一种面对对工业与科技无限制发展的充满忧虑与不安的陈述。”

新媒体带来的读图时代,与现实之间有着密不可分的关系。静态和运动“图像”之观念与实践,将我们存在的这个世界进行了一次完整的改造和重组,成为现代人认知、思考和行动的基本方法、媒介和渠道。

艺术家黄可一的3分钟的影像作品《击鼓传花》从他购买国画牡丹“样本”的行为作为起点,重建了一个传统主题的当代美学与商业的双重模型,其中不但包括他对洛阳牡丹村的社会调研,也包括基于3D图形的计算机多维模拟、复合媒体表演,还包括对“产品”的线上众筹与出售等后续推进。作为中国传统文化和绘画的典型符号,牡丹肇始于人工培植,其美学也建构于近千年中国人世俗哲学的吉祥心理。在今天,伴随着商业和消费的迅速崛起,这种审美迅速演化为一种社会现象。通过“击鼓传花”,黄可一力图深入探讨历史与现实、艺术与社会、个人与集体在今天的复杂融汇。

为青年艺术家提供舞台

当代艺术是当下最活跃的艺术现象,对于当代艺术的关注和研究是当代美术博物馆重要的社会文化责任。关山月美术馆自2013年开始,在20世纪中国美术研究以及当代设计艺术研究两个主要学术方向的基础上,推出当代艺术项目“在路上·中国青年艺术家作品提名展暨青年批评家论坛”。目前,已经成功举办了四届。

“在路上”是一项持续性的当代艺术项目,将目标艺术家群体定位在70后和80后这两个已在艺术创作盛期但在史学上尚未得到深入梳理的艺术创作群体。从史学梳理的角度出发,从以70后、80后为主要创作力量的领域切入,通过专家或机构提名、问卷调查、工作室走访、展览和文献编辑出版、专题网站、微信、微博等方式,对具有代表性的艺术家及其作品进行生态观察、研究、展示和文献留存,并对从中反映出来的学术问题进行研究和探讨。

记者了解到,“在路上•2017:青年批评家论坛”也同期举行。此次邀请了十三位青年批评家、提名专家和参展艺术家举办以“艺术与科技及未来”为主题的中国青年批评家论坛。

据悉,此次展览将展至11月19日。

见习编辑 李林夕