常玉《绿色背景四裸女》,1950s,油画 纤维板,100*122cm,香港苏富比·现代艺术晚间拍卖,成交价:258,341,000港元

如果民国艺术家也有热搜榜的话,常玉的名字最近一定居高不下。痴迷裸女与静物花卉的富二代,年少轻狂却晚年落魄的异国公子,他的油画又被拍出新高价了。

7月8日晚,香港苏富比春拍现场,常玉在1950年代的作品《绿色背景四裸女》,以2.58亿港元(含佣金)落槌。价格仅次于去年以3亿港元成交的《五裸女》,那幅全球最昂贵的华人油画作品,当时便“出圈”引发热议。

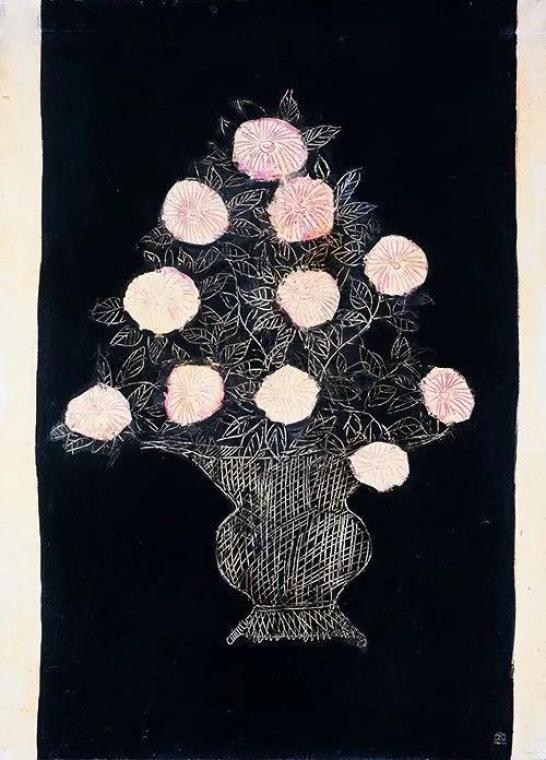

2天后,香港佳士得拍卖场上,常玉晚年的静物画《青花盆中盛开的菊花》以1.9亿港元高价成交,再次证明常玉的作品价值在市场上固若磐石。

常玉《青花盆中盛开的菊花》,1940s—1950s,油彩 纤维板,110*60cm,佳士得香港·现代及当代艺术晚间拍卖,成交价:191,620,000港元

出生20世纪初年,常玉身处中国美术痛苦转型与大家辈出的时代。这位富家公子早年就远离故土去了欧洲,但生前并未得志,家道中落后一贫如洗。

逝后仍遭到非议,尤其在高价的光环下,被贬为马蒂斯等欧洲现代大师乏味的追随者。

常玉在巴黎

那么,常玉的艺术作品究竟如宝玉一度蒙尘,还是市场虚浮的泡沫?我认为,尽管有市场运作,我们也该认识到常玉之美了。马蒂斯之于常玉是前辈,但绝不是归宿。

01

市场与美学的二重镜

华人藏家极少有不爱常玉的。他是高雅趣味的象征,油画与水彩甚为珍贵,由此成为拍卖场上的“硬通货”。

但常玉生前画卖得并不好。

1966年意外去世后,他的作品成捆散落在巴黎跳蚤市场,仅售数百法郎;因为他最大藏家亨利·侯谢的遗孀极力想摆脱这些“儿童绘画”。

十年后,巴黎画商尚·克劳德·希耶戴独具慧眼,发掘了这位被埋没的大师,方才使有SANYU落款的绘画重见天日。

常玉与好友约翰·法兰寇,约1930年

借此机会,常玉留在台湾的绘画也浮出水面。原因在于,他1963年被黄季陆邀请至台湾举办展览,随即运送了近四十幅作品过去。但天真的艺术家不谙政治潮流,他的护照压根不能前往台湾。

台湾官员黄季陆访问常玉的巴黎画室,1963年

这些画家不幸“遗失”的画作,70年代被台北历史博物馆重新开箱,不少惜已严重受损。

1995年该馆举办了常玉回顾展,同期两场专拍中全部作品成功拍出,其中一幅《白莲》以1325万台币的高价脱颖而出,“常玉热”的契机萌生了。

1995年,台湾藏家蔡明兴拍得常玉《白莲》

无疑,拍卖市场离不开幕后资本的运作。

常玉最早的助力来自台湾大未来画廊、帝门艺术中心等机构,香港苏富比和佳士得紧随其后,购进常玉在巴黎画商手中的作品,笼络在华人圈中流传。

前苏富比台湾负责人衣淑凡是常玉的重要推手——以《五裸女》为首的天价拍品与她的悉心经营息息相关。

1998年,衣淑凡与法兰寇在潘桐墓园为常玉修墓

这件画家生涯中尺幅最大、描绘裸女数量最多的油画,极为珍稀。

它曾被藏家陈泰铭在90年代购得,2011年以1.28亿港元成交,成为常玉首件破亿作品;2019年再次流通香港拍场,最终落槌3.04亿,盖棺论定了常玉市场真正的爆发。

常玉《五裸女》,油彩 纤维板,120*172cm,1950s

但“常玉热”的奠定并不意味着资本的无端炒作,他在学术与市场中获得了双赢。

作为已过世艺术家,常玉生前作品的价格远低于实际的美学价值,身后经历重复拍卖后才水涨船高,似乎满足了人们对无名大师“被发现”的幻想。但归根结底,收藏是与美学和艺术史息息相关的学问,要理解常玉的价值,必要进入艺术与美的领域来分辨。

常玉《孤独的象》,1966年绝笔之作。常玉对好友描述:“那是只小象,在一望无垠的沙漠中奔驰………那就是我。”

至于市场价值,就拍卖场的影响因素来说,首先是作品的真伪(权威),再者是代表性。近两年拍出天价的裸女群像均是在50年代——“常玉风格”的成熟期落成。

再看稀缺性,目前常玉油画的数量有300件左右,200余件在私人藏家手中,一画难求。近年良好的流通性也为投资增加了活力,意味他具备了“洛阳纸贵”的条件。

常玉《曲腿裸女》,2019年香港苏富比秋拍以1.98亿港元成交

回归到常玉的绘画本身,他是一个书写东方之美的现代主义者。

什么是现代主义(Modernism)?通常指向一战到二战前后的文艺作品,象征着对传统的反叛和精神的自由。现代艺术家试图对抗传统,但他们不惧被后来者超越,因为他们自觉承担起了历史的一环。

20世纪西方最具影响力的毕加索与马蒂斯,我们可以说他们的风格过时了,但没人愚蠢到看轻他们的价值。常玉曾是与之同时代的遗珠,外国友人眼中“身处西方的东方”,民国艺术家群体里无人比拟的波西米亚浪荡子。可惜的是,现代艺术的萌芽在中国美术史上很短暂,犹如昙花一现,更弥足珍贵。

02

巴黎的东方情调,中国的现代主义

常玉来到巴黎的时间是1921年——经由蔡元培的“勤工俭学”政策,这个四川富商之子开启了异国之旅。同期留法者还有徐悲鸿与林风眠,但留下的只有常玉。

一战以后的欧洲进入著名的“疯狂年代”,全世界杰出的青年才俊都聚集在了巴黎左岸,这里仿若“流动的盛宴”孕育着艺术的梦想。在电影《午夜巴黎》中,伍迪·艾伦借男主角之口感叹道:巴黎是宇宙的中心,是光之城——City of Light。

常玉(前排右一)与友人在巴黎,1925年

活跃于蒙帕拿斯地区的“巴黎画派”就此闻名于世。

不同国籍的先锋派艺术家没有共同纲领,只诉说了惺惺相惜:他们是西班牙的毕加索,意大利的莫迪里阿尼,俄国的夏加尔,瑞士的贾科·梅蒂,日本的藤田嗣治,以及法国的马蒂斯、杜尚和莱热。

从中国来的常玉,如何能不被崇尚自由形式的视觉语言、乌托邦式的艺术理想所影响?他成功跻身于这个圈子,与东西方大师相识借鉴。

巴黎的咖啡厅

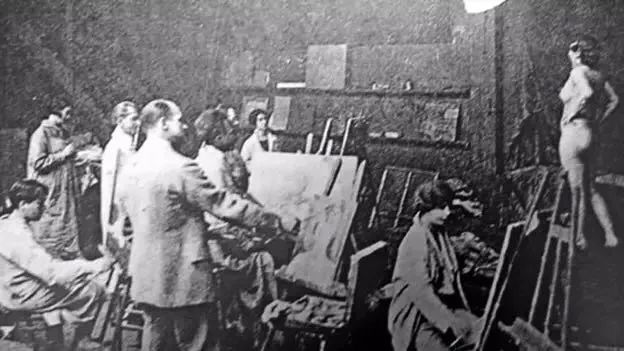

不拘一格的“大茅屋画院”与咖啡馆是他流连之处,他随时能画出“变形”的人体速写,感受波西米亚人的炼狱和天堂。

一同留法的王季冈回忆:“常玉外出随带白纸薄和纸笔。坐咖啡馆,认有突出形象者,立即素描……其人美丰仪,且衣著考究,拉小提琴,打网球,更擅撞球。……但他不抽烟、不喝酒、不跳舞、也不赌。一生爱好是天然,翩翩佳公子也。”

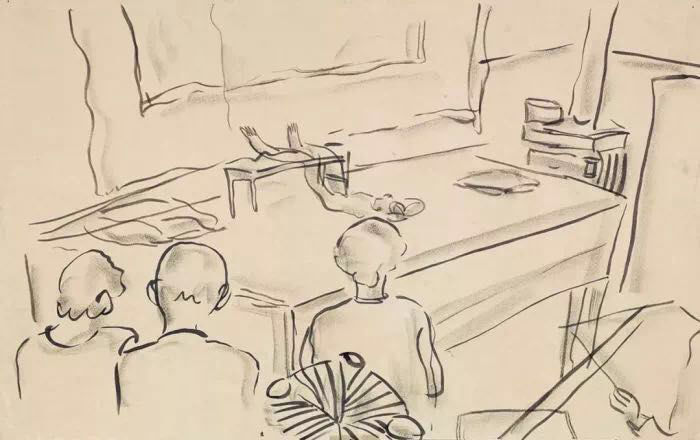

上图:大茅屋画院;下图:常玉的速写

巴黎独立沙龙里有他的作品,即使在学术严格的杜乐丽沙龙展中也备受肯定。

1932年常玉的群马展出于杜乐丽沙龙,图为2月10日出刊的VU杂志内的详细报道

但居住在巴黎是需要冒险的,尤其在曾经优越的家庭破产后。

常玉没能在国际上一炮而红——这与他孤傲的性格有很大的关系。他为朋友赠画时慷慨大方,却拒绝与画商合作,在别人请他画像时约法三章:一先付钱,二画的时候不要看,三画完后拿了画就走,不提这样那样的意见。

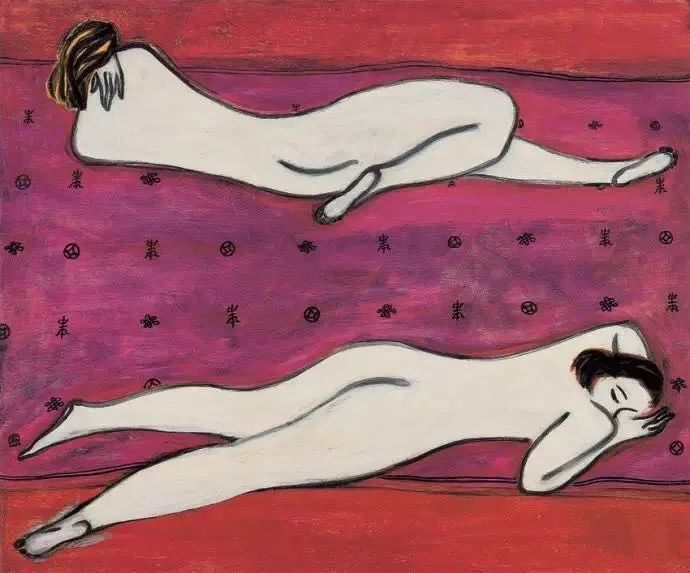

常玉《红毯双美》,木板油画,1950s

杜尚、毕加索的经纪人侯谢格外关注常玉,力捧他在国际画坛上扬名,但没过几年两人就决裂了。侯谢移民美国后,与常玉相关的所有宣传从巴黎各大媒体消失殆尽。他只能面对满布坎坷与困难的艺术市场郁郁寡欢。

如今对他的推介常冠以“东方马蒂斯”、“东方莫迪里阿尼”之名,尤显西方中心主义的顽固,更有甚者将其视为拙劣的模仿者。

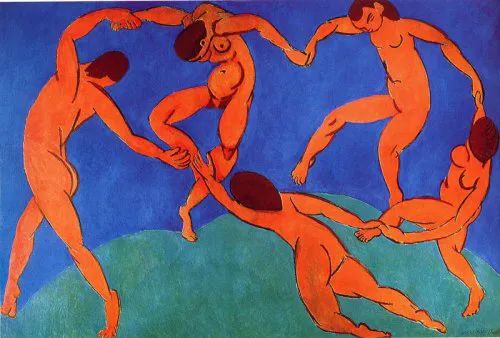

马蒂斯《舞蹈》,布面油画,1910年

马蒂斯绘画里奔放的“异域”元素与简明的线条,令常玉与之有几分神似,情调却全然不同。

从前者的画作《舞蹈》,到常玉的《五裸女》,再到二战后伊夫·克莱因根据该题材油画改编的《蓝色时代的人体测量学》,可窥见艺术史传承发展的谱系,抄袭的指责是站不住脚的。

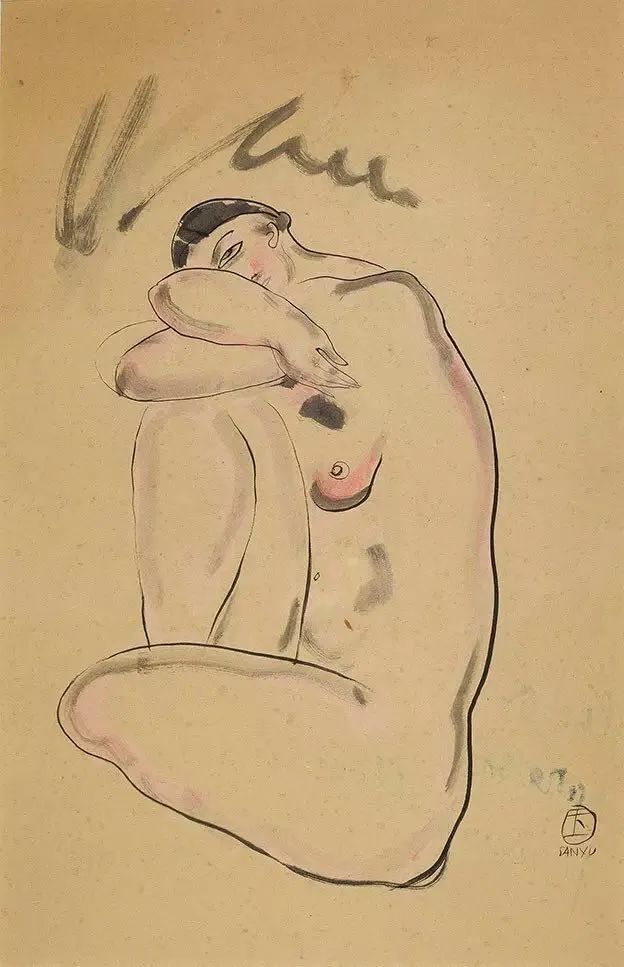

艺术家必然立足于艺术史来找到自身的位置。常玉在“巴黎画派”的辐射下自觉进行现代艺术创作,但他携带的东西痕迹令他不同于任何一个欧洲艺术家,或是中国艺术家。他的精髓在于线条趣味,娴熟有如“气韵生动”与“骨法用笔”,又画得如此直白性感。

常玉《侧卧裸女》,1930s

也许因为少年常玉被书画与宣纸哺育,令他一生的作品都拥有流畅的书法性,晚年则愈发极简。所以他的油画不属于欧洲传统——1932年,他入选了巴黎格赫书店发行的《1910-1930当代艺术家生平字典》,在种族偏见强烈的欧洲,留下了中国艺术家之名。

常玉《休憩裸女》,纸本水彩。吴冠中回忆,常玉往往用毛笔一口气速写出人体,正是书画之韵,赋予了他油画之魂。

他属于世界艺术,因他在巴黎的“黄金时代”敏感地掌握了中国传统去发展新的现代主义绘画的可能性。这与徐悲鸿模式乃至中国美术史的逻辑分道扬镳。

常玉《黑底净白粉菊》

他们在巴黎交谊,徐悲鸿评价“友人常玉,描有奇趣,惜彼不着眼于结构;其幅恒有微疵”;远在上海的徐志摩却大呼“宇宙大腿”的力量,渴望改变国内沉闷保守的艺术界。与徐悲鸿相比,崇尚自由的常玉未曾有过“美术救国”理想,文明的巴黎与蒙帕拿斯时髦的女郎难道不足以留恋吗?

大浪淘沙,浪荡子常玉提供了一种美的模式,当代艺术市场终于给以了回音与荣光。但那样的美丽年代也一去不复返了。

编辑 曹亮