《深山已晚》的作者、散文家傅菲于2013年深入武夷山北部余脉——荣华山和浙闽群山等原始大山区,客居一年多,和大自然亲密相处。在这本书的后记中,他这样写道:

“我承认,我是一个热爱孤独的人,崇尚自然。深山,或许是我最好的归处。尤其自入中年之后,我对深山,对人世,有了更深的认知。热爱深山,不是避世遗立,而是问道自然的法则,尊重生命自然的伦理…… 处于武夷山北部余脉的荣华山,山峰延绵,闽江之源南浦溪绕山奔流,草木葱茏。 深山多古木多阔叶木,多山泉。 荣华山低海拔,最高峰不足千米,山下鲜有居民。 去山里,是我日常生活不可或缺的一部分。 ”

本文摘录了《深山已晚》中的三个章节,经出版社授权推荐。篇幅所限,有所删减,删减处以“……”标出。

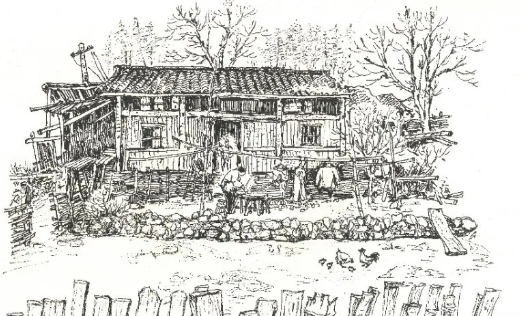

1.收拾一个院子

按自己的意愿,收拾一个院子,是一件重大的事情。

去小镇,买了斧头、铁锤、泥刀、电锯、锯条、陶瓷花钵、水管、粗绳、柴刀、宽嘴锄头、铁镐、洋铲、提篮、铁桶,装了满满一板车。

镇里有一条卖器物的小街,各家杂货店门口都堆着木桶饭甑、筲箕、竹梢扫把、扁篮等器物。杂货店老板见我买杂七杂八的器物,问:“你是做什么手艺的呢?”我说,手无缚鸡之力,哪挣得了手艺饭吃。

屋后有一亩来地,原先种了白菜、菠菜、辣椒和大蒜,种了两垄玉米,旱死了,满秆哀黄。我又去镇里的竹编厂,买了一手扶拖拉机的篾青竹片,让篾匠阿四编竹匾。竹片一米长,用竹板固定一个半米半径的坐标,踩在脚下,阿四蹲着编,篾刀嘟嘟嘟,把竹片挤压在一起。一块竹匾一平方米,三天编了八十多块。我要把这一亩地圈一个竹篱笆,免得鸡鸭跑进来。

一个篱笆三个桩,没有桩固定,竹匾会被风刮跑。我又去屋后的矮山,砍苦竹。矮山多苦竹,在阴面坡地,密密匝匝,一直往山垄里蔓延。苦竹有手腕粗,可以做晾衣竿。一根苦竹可以做三根桩。

把竹棍一头削尖,一头锯平,用铁锤锤进地里,一米一个竹桩。地是黄泥地。俚语说,锤桩要找软泥地。第一次见这块地,我便喜欢。不仅仅是因为地平整,乱石少,也因为是黄泥,含沙量少,这样的地土质疏松,肥沃,适合种花、种树、种菜和育苗,也适合种红薯、黄豆、芝麻、荞麦。

竹匾用废弃的电线扎在竹桩上,三边开篱笆门。从山上架一条不足百米的水管,把山泉水引入院子。院子中间建一个十平方米的四方池,便于给花草浇水。

几个来我这里喝茶的人,见我穿旧劳动布工作服,满裤脚的泥浆,问:“一块菜地,要修一个月吗?看你这个架势,可能要修到入冬呢。”我说,每天找些事做,太有意思了。

山后有一条小溪,秋冬时节,水枯竭,裸露出河道。河道有河石,麻青色,或白青色。我捡了三天的河石,堆在一块草坪上,请人用手扶拖拉机拉来。

在山区,手扶拖拉机是主要拉货工具,爬坡厉害,突突突,在山道里跑,拉木柴拉番薯拉稻谷。也可以在河道里拉货。捡回的河石,和矮板凳一般大,形状不一。

河石用来建四方池和砌墙。砌墙不用水泥,把黄泥用宽嘴锄头浆得黏稠,做黏合剂。墙砌三十厘米高,搭上松木,成了花架。把陶瓷花钵摆上花架,装满黄泥,灌水,泥塌陷下去。

院子修好,已经入冬了。山区的冬天来得要早半个月,果鸽瑟瑟地抖着身子,在我厨房窗台上,跳来跳去。我在窗台搁了一块大木板,用两根木桩撑着。每天早晨,我喝了大碗温水,便去储藏室舀一碗米,倒在木板上。有时也倒黄粟米、荞麦、黑豆。入冬了,很多食草籽的鸟,会到生火之家觅食。

果鸽不畏惧人,有时我在吃饭,它也跳到桌上吃饭粒。我用筷子敲桌,它啪啪跳起,落下,继续吃。我的窗户在白天始终开着,方便鸟进出。

伙房大嫂埋怨似的对我说,果鸽都会认人了,你在这里,它吃得很卖力,还在桌上拉污。

杂工老张说,抓两只野鸽吃吃,补补大脑,省得满脑子都是糨糊。

我说,你一个星期不喝酒,人就正常了。他端着酒碗,嘿嘿嘿地傻笑,笑完,把半碗酒灌进嘴巴里,抹抹嘴,说,烈得过瘾,烈得过瘾。

有一次,突然来了暴雨,伙房大嫂忙着关门窗,把十几只果鸽关在了厨房里。厨房屋顶有一个玻璃大天窗,果鸽受了惊吓,往天窗飞,它看不出有玻璃,一只只撞跌下来。老张高兴,说,可以杀野鸽吃了,可以烧一大盘呢。我说,果鸽是撞晕了,不会死,我们可以养起来。

杂货间里,有兔子笼,是我用剩余竹篾编的。兔子笼有七个,吊在杂货间的木梁上。果鸽在笼里,第二天活蹦乱跳了,咯咯咕地叫。果鸽是最好养的鸟,一般一个星期,便不生疏。我想孵育果鸽,可辨不清雌雄。我又请老四师傅,编大鸟笼。老四师傅说,我一个做篾的人,怎么会编鸟笼呢?我说,你会打鸡笼吗?

老四师傅说,打鸡笼,是最简单的活了。

我说,打一个长宽五倍、高两倍于鸡笼的笼子,用粗篾丝扎栅栏,开四扇小门,便可以了。老四嘟囔着说,干了一辈子的篾匠,还是第一次干这样的活。

果鸽一共有十三只,把它们全养在铺了干茅草的大笼子里。

有人拉了两麻袋的冬笋,找我,说:“冬笋刚挖的,过两天冬至了,要不要多备一些呢?”我摸摸冬笋,半斤重一个,尖头圆屁股,笋壳薄,是好冬笋。我说,时间这么快啊,冬至就到了。我对老张说,这两天,你有什么事吗?

老张说,给菜地上一次肥,便没什么事了,事也做不完,天天做也做不完,不做也没事做,事会催人,人也会催事。他拍拍洗白了的旧军绿色衣服,又说,你有什么安排,我跟你去。

我说,花钵一直空着,什么也没种,得去找东西种种。老张说,明年可以种南瓜、黄瓜、丝瓜、豆角,可以餐餐吃时鲜菜。

其实,差不多有一个多月,我一直在想种什么。种的植物必须是自己育苗,不去买。我早列了一个名录,预备着,去找……不出半个月,藤蔓绕了起来。我用苦竹编了拱门,一个月后,铁线莲爬上了拱门。这个时候,果鸽已经孵卵了。

果鸽又名鸪雕、鸪鸟、花斑鸠,是南方一种常见的斑鸠,也叫野鸽子,在林地最常见,栖息在灌木或乔木上,觅食种子或果实,在山崖岩峰用干草和小枝条筑巢,巢平盘状,一般每窝产蛋两枚。在屋前的一片荒地里,我见过果鸽孵卵,趴在草窝里,不时地咕咕咕叫。雌鸽晚上孵卵,雄鸽白天孵卵。

相亲相爱的果鸽

果鸽是一夫一妻制的鸟,只有一方死了,才会另寻配偶。果鸽和人一样,怕孤单寂寞,飞起来成群结队。在板栗林里,我看过一百多只果鸽觅食。啪啪,我拍掌,呼啦啦飞走。

春季多雨,绵绵数天。有时又暴雨突至。暴雨有时伴随轰隆隆的雷声,半夜而来。我披衣出门,穿上雨披雨鞋,打一个应急灯,去看花草,盖竹匾防雨。移栽或种植的草木,没有度过暑寒,都弱不禁风,无论它的叶多肥厚,它的花开得多美——根系尚未吃进泥土,死亡也是一夜之间的事。

蔷薇,我尤其喜欢的植物品种,也种得多,种了四季玫瑰、黄木香、白木香、十姊妹、七姊妹。还种了一种七叶蔷薇,一支茎开七片叶,多刺,花硕如云朵。这是一个老郎中教我的。七叶蔷薇是多年生藤本植物,茎块入药,旺血去湿。可七叶蔷薇难找,在山里找了八天,才挖到一株。根系粗壮,藤茎黝黑粗糙,挖了两个多小时。

铁线莲爬满竹拱门,开满宝蓝色花朵。这时,幼鸽会飞了。我把鸟笼的栅栏拆除了,随它去吧。

前几年,我喜欢养野鸟,猫头鹰、雕鸮、翠鸟、苍鹭,我都养过。养了一次相思鸟,我便不再养了。它让我知道,鸟是一种会相思的动物,相思山林,相思伴侣,相思天空。

花谢之后,酷暑来临。我摆一张竹床,放在四方池边,坐在竹床上,等待每一个夜晚的月光朗照。喝一杯茶,或者打瞌睡,都觉得美好而珍贵。我越来越喜欢这样简单的生活,淳朴,归真。老张嘻嘻嘻,说,过两年,这个院子会更美,种下去的草木也更多。我说,再美的庭院也会荒废,花会谢,冬天会来,人会走。

2.听星寺

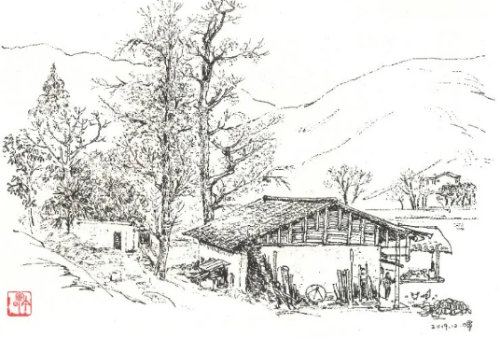

闽北多寺庙,一个村一个。寺庙大多简单,一间或两间简易的屋舍,一个或两个僧人。寺庙一般建在山腰,或山坳的入口,有溪流和几块菜地。

在荣华山半年之后,一个茶客告诉我,说北山有一个寺庙,很小,比茶寮还小,只有一个僧人,僧人已经有十几年没下山了。我很想去看看,觉得这个僧人有意思。寺庙叫什么?我说。茶客说:寺庙好像没有名字,本地人叫它一人庙。我不爱去寺庙。即使去了寺庙,我也不进大殿。我知道,大部分寺庙里的僧人,与信仰无关,只是一门职业。预备了一些米面,我去一人庙。

山道狭窄,一直弯向北山。北山有一片阔叶林,乌青青,大鸟一样栖落。我去过几次。寺庙在哪儿,我也不知。山上风急,树叶哗哗哗翻转。鹰掠过,脱线的风筝一般。北山有三个山梁,两个山坳。站在山巅横路上,纵目而去,山峦起伏,深秋斑斓的色彩显得有些夸张。乌桕黄黄的树冠,在林中,格外显眼。东去的溪流穿过盆地,如游动的巨蟒。收割后的田畴像坠落的树叶,河汊如叶脉交错纵横。

俯瞰中,我搜寻寺庙。可视线里,全是密密匝匝疏疏淡淡的树林。一个茶寮一般大的寺庙,在树林里,相当于一头酣睡的兽。从横路往下边的山梁走,一个山坳一个山坳绕过去。山中有小路,是采药人、伐木人和猎人走的。

过了一道山梁,看见一块黑瓦屋顶。屋顶遮掩在乌桕树下。山梁有一条小路通往乌桕树。小路铺了不多的石块,石块的缝隙里长了疏疏的野草。灌木直条条,干硬枯瘦。

黑瓦房有两栋,一前一后,房子与房子侧边有低矮的石墙,围成一个四边形的院子。房前,还有一块不大但略显空阔的院子。前院种了两棵并不粗壮却高挑的银杏树。银杏枝头弯曲,缀满白果。前院干净,夯实的黄泥地面让人觉得舒爽,侧边种了几棵桃树,粗大,结了桃浆的树干光溜溜。树下的指甲花开出零星的几朵,花色惨白。

“住持。住持。”我在院子里叫了几声。无人应答。

门是打开的。堂前摆了一张木桌,桌上供了一个等人高的木雕弥勒菩萨。木桌前的矮桌,板结了许多蜡烛油。

进了门厅,到了屋舍之间的院子。院子右侧边有一口方井,井口四方形。一个木桶挂在井边的桂花树上。吊水的长竹篙斜靠在井栏。高大的乌桕树,把井栏盖住。井口有木盖。我提起井盖,往里看,一股冷风涌上来,深不见底,绿水回荡。院子左侧边有一棵矮小的罗汉松,几钵兰花,和一个黄褐色的杜鹃树根。一张木板拼接的茶桌,摆在树根侧边。圆木截下来的树桩,有四根,当作凳子。我挨在后房门口,又叫:住持,住持。

已是中午,住持会去哪儿呢?我回到前院,拖了一把竹椅子,坐了下来。走了两个多小时的山路,有些累,腿发酸。我猜测不了住持去哪儿了。一个十几年不下山的人,会去哪儿呢?四周是莽莽青山。从背包里,我掰了两个花卷吃。我有低血糖症,每次上山都要带花卷。吃完了花卷,竟然坐在椅子上睡着了。

醒来的时候,身上盖了一条薄抱被。站起身,看看无人。我去后房,见一个六十来岁的老僧,坐在小方桌边吃饭。我叫了一声:住持,你好。他站了起来,合十,摆上碗,请我一起吃饭。菜只有一碗煎辣椒一碗熏豆干。我吃了两碗。

吃饭的时候,我们都不说话。我时不时抬眼望他。他清瘦,脸肉有些干瘪,眉毛长长发白,额门开阔。他的眼皮有些长,似乎盖住了眼眶。他白净,通透。住持叫一星。是山下小镇的人,出家三十多年了。这个寺庙是他一手建起来的,已有二十多年的历史。我不知道他为什么出家,也不方便问。

住持上午去南山摘山楂去了,采了一提篮。南山低矮的山坡上,多山楂树。野山楂果小,但甜脆。我之前也摘过。生山楂焐酒,干山楂煮粥,都是极好的山珍。他提井水,洗山楂,用一个圆匾晾晒在井盖上。

“住持,这个寺庙叫什么?我都没看到匾牌。”我问。

“不是所有的寺庙,都要匾牌。山下人叫这里一人庙。”他说话有点口吃。可能与他很少说话,语言功能退化有关。

这是他们叫的,你取的寺名叫什么。我问。

“听星寺。”

“听星寺。听星寺。”我说:“有什么缘起吗?”

“小时候,我常来这里砍柴,山下有一条弯路去镇里。出家之前,我在这里搭草寮,供上山的人躲雨歇脚。有时,我也会来这里过夜。有一次过夜,我听到了轻轻的说话声,我知道没有人,可怎么会有说话声呢?我看见满地星光,我想,我可能听到了星星在说话。我便想在这里建一个寺庙,可以和星星做伴。”住持说。他的语气温婉,清脆。

我说:你可以题一个匾牌。

题不题都一样。他说。

我说:我可以在这里住一夜吗。当然可以。住持说。

下午,和住持一起去摘山楂。山楂过几日,便完全萎谢了。顺带的,我采了半篮子猕猴桃。

太阳斜照。我一个人吃了饭。过午不食,是僧人的饮食习惯。

我们坐在院子里,说了很多话。我好奇,为什么他十几年都没下山呢?他的父母兄弟呢?他生病了怎么办呢?我又始终开不了口问他。我是俗人,想的自然也是俗事。

人的修行有多种。宗教徒有修行,尘世中的人也有修行。从广义上说,修行是净化自我灵魂的过程。崇尚自然,是一种修行。善待自己和他人,是一种修行。修桥铺路,是一种修行。解除他人痛苦,是一种修行。修行的人,面目不狰狞,慈善,温和。

一个十几年不下山的人,是彻底断了尘世欲念的人,是一个了无牵挂的人,是一个豁达开阔的人,是一个洁净透明的人,是一个可以听见星星说话的人。

夜晚很快来临。油灯亮起来。住持休息去了。

在侧边一间客房,我靠床休息。星光映照出来,稀稀。地面如蒙霜。我来到院子里,秋蝉吱吱吱叫,时断时续,声音微弱。风嘘嘘嘘,由树叶摇过来。

坐在井栏边,我抬头仰望星空。星空淡白,略显灰蒙。星星悬而不落,如树叶悬挂的露水。稀落的星星,展开了天空无垠的旷野。

油灯亮着黄豆一样的光。酣睡中的人,如星星一样枯寂,山露一样饱满。山下,迷蒙一片。远处山峦黑魆魆。溪涧在山谷,哗哗哗。

高大的乌桕树,在地上浥下单薄的树影,若有若无。低矮的禅房,在山林之中,若有若无。许是山中潮湿的缘故,墙根和台阶长满了青黝色的苔藓。额头湿湿的,晚露深重。我和衣而卧,不一会儿,鼾声响起。

天麻麻亮,我听到了屋外打井水的声音。扑通,扑通,是水桶扔下水井的声音。他开始浇花,浇树。我继续睡,却毫无睡意。

“施主,可以喝粥了。”天有了白亮色,住持在我门外招呼了一声。我应答了。去喝粥时,住持又不见了。我估计他又去采摘什么了。住持一直不问我名字。我也不问住持名字。我们彼此不问昨天,也不关心明天。我喝了一大碗山茶,喝了两大碗粥,在小方桌上留了简短纸条:大师,星光溪声甚好。

回到自己的住地,伙房的人正在吃早餐。他们问:你昨天去哪里了,也不和我们打个招呼,我们担心一个晚上呢,至少也该来一个电话,报个平安。我心生愧疚,说,在一人庙住了一夜,也是临时决定的,山上打不了电话。

哦。老僧叫黄子真,我们同村的。伙房的老钟说。

我没想到,你们还是邻居,老相识。我说。

黄子真年轻时在小学教过几年书,他写得一手好毛笔字。镇里一个姑娘爱上了他,他们结了婚。那个姑娘可是个美人,心地十分善良。他们是镇里最恩爱的夫妻了。他天天给她洗脸,梳头。她上床,他给她脱鞋子。她下床,他给她穿鞋子。他们一起去河里洗衣洗菜,一起上山摘茶叶,一起在荷塘划船采菱角。过了两年,黄子真的爱人病了,得了肺病。黄子真带她去了很多地方看医生,也看不好。她熬了三年多,撒手走了。最后半年,她连走路也挪不了步子,瘦得皮包骨。她死在了他怀里。爱人死后,他一直阴郁。亲友劝他再找一个,他也没答应。阴郁了好几年,他上了山,搭了一人庙。他守在庙里,很难得下山。

老钟说这些话的时候,我想起山上的星星。只有那些星星,才配得上他的孤独。

3.迷路

我有三件“宝物”:圆木棍、柴刀、牛皮袋。每次进山,一件不落带上。

圆木棍是老旧油茶木,一米五长,五厘米粗,两头粗细均衡,刨皮。油茶木是硬木,使用三十年不会断不会开裂。拿在手上可以作打狗棍,也可以赶蛇,还可以当拐杖,扛在肩上可以当作挑棍。

柴刀是我去镇里找铁匠定做的,刀背厚,刃口加了青钢,刀头有一个三厘米长直角刀头。刀头可掏小树根,可钩野藤。

牛皮袋有束口,里面可以放五个馒头、两瓶水、一双球鞋、一个手机、一盒藿香正气液、一个手电筒、一小瓶碘伏和一卷纱布。

牛皮袋提在手上,腰上的刀匣插一把柴刀,捏着圆木棍,像一个开山荒的人,戴一顶斗笠进山了。

从来我不知道自己进山干什么,从山垄进去,往山腰上,随意找一条小路,埋头往深山走,至于走到哪儿,走到什么时候,不是我关心的。

有几个乡民认识我,看见我便说:“你去找什么好东西了呢?”他们以为我找什么名贵植物,或找古墓。

我说,随便走走看看,坐在屋里心会慌。乡民嘿嘿地轻笑,说:“你一年有大半时间在这山里打转,找什么呢?看见好东西也不告诉我们。”我也嘿嘿地轻笑。

听听鸟叫,吹吹山风,人都是舒服的。我知道,同一座山同一棵树同一株草,在一年之中,所呈现给我们的面貌都不一样。它们所呈现的,都是改变后的容颜。

时间是液态的,山川是液态的,人也是液态的。万事万物在流淌,像水银,流淌中折射不同的光。自然令人敬畏,是因为在静默中,眼中所见,一分一秒地改变,而我们毫无察觉。

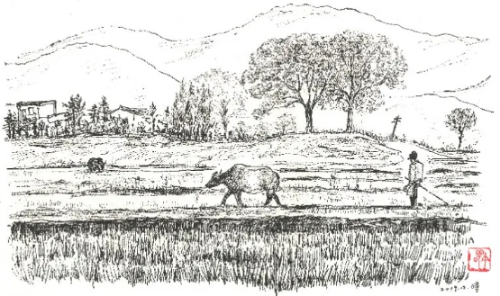

四月暴雨。我一直想去看一片树林。我不知道那片树林,是什么树林。在一个躺椅一样的山坞里,青涩发绿。树林约有几十亩地那么大。

雨下了两天,放晴了。我从河湾穿过去,是一块山田。

山田有七八亩,已多年无人耕种。田垄的苇草正发青,一年蓬飘着白花。田里枯死的荒草,腐烂发黑,散发难闻的殖腐气息。长时间的雨水泡烂了田垄,踩上去,脚会陷入烂泥里。几只叫出名字的褐色鸟,在田里找螺蛳泥鳅吃。

我走了两三米,折回来了。我看见田垄右边,有一片空地,弯过三棵乌桕树,有一条便道去树林里——虽然便道长了很多低矮灌木和文竹,但还可走人。

绿茵茵的竹节草和水蓼铺满了空地。空地有半个篮球场大,最窄处,处于一条小水沟的入口。我爬上田垄,往水沟入口走。两步就可以跨过水沟,翻过一块废弃的红薯地,便可入便道。

我一脚踏下竹节草,脚再也拔不出来,套鞋吸在烂泥里。我不知道草下是烂泥,我还以为是沙地。我把圆木棍插在烂泥里,支撑自己,另一只脚无从踩下去,勾着腿,想找一块石头垫脚,也找不到。我取出柴刀,掏套鞋边的烂泥,掏出一团,又灌满,掏了几分钟,浑身汗湿。

掏烂泥无法解决问题。我拔出圆木棍,横架在水沟两边,人坐在木棍上,慢慢移身子。人上了硬地,套鞋怎么也拔不出来。我穿一双白袜子当鞋用,满身泥浆。烂泥在人看不见的地方,像一个难以识破的陷阱。我换了鞋子,上了便道,往树林走去。

回去的时候,杂工老张看我狼狈不堪的样子,问我:“你怎么掏泥鳅去?掏了多少泥鳅。”我说,掉烂泥坑了。老张说,常走路的人,哪有不掉烂泥坑的呢。

山里多野牛。我没看过。小镇有一家餐馆,食客盈门。年冬肃寒,朋友请我吃饭,安排在这家餐馆。餐馆有一个后院,架起一个大铁锅,锅里熬着阴森森的白骨头。

我问烧锅的妇人:“这是什么骨头呢?”妇人抬起厚重的眼皮,看我,说:“野牛骨。”妇人把木柴插进膛口,又说:“野牛骨熬膏,六百多块钱一斤呢。”

我问朋友:“你常来吃野牛肉吗?”朋友说,偷偷摸摸吃,每天有好几桌人来吃。我说,你怎么可以吃野生动物呢。这餐饭,我吃得很难受——沸水里的白骨,一直在我脑海里翻腾。

我便很想去看野牛。野牛在山巅丛林里。我从没去过山巅。山一座连一座,像朵莲花。山也一座叠一座,堆起来,最高处便是三十里之外的山巅。我约了好几次人,去看野牛,却没一个愿意一起去,说,看野牛哪有那么容易看到呢?我们又不是打猎的,跑那么远干吗。

我听过很多传闻,偷猎野牛的人,因为不识路,走不出深山,再也没回家。但我还是决意去。坐上一辆拉货的四方车,噗噗噗,出发了。

上山,需要很多准备。需要带的物什,我都带了。我找了一个当地采药人,当向导,向山林进发。

山坡并不陡峭,但树林茂密繁盛,给人恐怖感。藤萝爬满了高大的苦槠树,薜荔垂挂下来,像一个个铃铛。看不见鸟,但鸟鸣不绝,如山泉叮咚。

采药人姓季,五十多岁,有一副短小精干的骨架。他和我说起野牛。他说,野牛是一种很孤独的动物,觅食的时候并不结伴,孤单的一头,在树林里游荡。我说,野牛是群居动物,一群都是几十头的。采药人说,山上的野牛没有天敌,都放散吃草。

中午到了山顶,转了几个圈,也没找到野牛。但我拾了好几块半干半湿的野牛粪。采药人颇觉失望,说,野牛看不到了。

我们从另一条峡谷下山。走了两个多小时,看见一片长满野草的开阔地。我对老季说:“我们的影子向东,我们越走越往北了。”老季说,走了几十年的山路,怎么会出错了呢?我说,要不要返回走。老季咧开嘴,说,不能返回走,我们走到山底,会有人烟。

我们沿着峡谷的溪涧,走了两个多小时,见一小村。问了村人,才知道我们走了南辕北辙的路。村里属于另一个乡镇了。阳光稀稀薄薄,山边升起了淡白的雾气——黄昏很快来临。我再也走不动了。小村叫那厝,村人姓那,只有十几户人家。我们寻了一户临溪人家,住了下来。

这可能是我见过最美的小村了。房子是石头房,带着有竹篱笆的菜园,村边有一条小溪,溪边有高大的洋槐和樟树。洋槐落尽了叶子,山上树木飞起枯黄绯红的色泽。

村外有一片田畴,田里的萝卜和白菜油绿,稀稀的麦草鹅黄,冬菊绽开雏黄。阳光消失,气温迅速降至冰点。

旷野漆黑。我们和东家,围在火炉上,喝米酒吃吊锅。第二天起床,我推开门,一片白野出现在眼前。夜里睡得太沉了,竟然下雪也不知道。雪不太厚,刚好够白一片山野。“冬雨便是雪”,这是乡谚。我还是第一次见识呢。

若不是迷路,我不会去那厝,也就无从经历一场自己不知道的冬雪。没看到野牛又有什么关系呢?无关去处,不问归途。每一次进山,我都抱有这样美好的想法:我所看到的,都是我意料之外的。即使迷路了,我也不会惊慌失措。

我有时甚至暗自惊喜:可以去一个别人不曾去的地方。

在一篇创作谈中,我谈过迷路美学:

“我喜欢这样,开一个头,越写越漫无边际,像一个人在旷野上行走,随便从一个草丛或一片灌木林穿过去,自己也不知道往哪儿走,像是迷路了,但越走脚力越充沛,慢慢哼起了歌曲,多有意思,也不知道自己在哪儿休憩在哪儿落脚,看到一片荒野心里美滋滋,看到一朵枯谢的花也美滋滋,看到一个骷髅也美滋滋——惊喜在无意间冒出来,而不在于为什么走,不在于终点在哪儿。这与一条河的流淌相类似,流得那么漫散。”

迷路,事实上给剩下的路途设置了意外的悬念,有不可知的期待在等候我们。这与我们生命的过程相印证。我们怎么知道明天会发生什么呢?生命的悬崖在哪里呢?路总有断的地方,总有岔路,所以迷路是不可避免的。路上有不可预知的事情发生,也是一种惯常。我也常这样想:即使迷路,也要存有万物的惊喜心,有了惊喜心,万物才会楚楚动人,风情万千。

本文节选自

《深山已晚》

作者: 傅菲

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2020-4

(原标题《不知道干什么,就到山里去吧》)