周末的闲暇时间、每日下班后的放松时间,或自己一人或带上家人朋友,走进西湾红树林公园的“绮云书吧”看书选书,已成为不少住在宝安西乡深圳市民新的文化体验和生活方式。

事实上,“绮云书吧”很值得介绍,它不仅是深圳首家开进公园里的书吧,也是深圳市第27家简阅书吧。在此之前,简阅书吧已开进工厂、医院、商业区等,成为了深圳市民“家门口的书城”。

“缩小版书城”在家门口生根发芽

6月底,由深圳出版发行集团与宝安区西乡街道办事处共同打造的绮云书苑·简阅书吧在西湾红树林公园登场。占地面积550平方米的绮云书吧以岭南风情为主题,融入西乡传统文化,引入各类木艺手作体验,是一个集阅读、美学、手作、体验、展览于一体的社区文化生活空间。

书吧一开张就深受附近市民的喜爱。家住书吧附近的范先生表示,“以前想去书城看看,但离家太远不方便,现在能够在家门口满足就近阅读购书的需求,同时在书吧还能享受多元的文化体验、参加各种活动,感觉文化氛围很浓厚”。

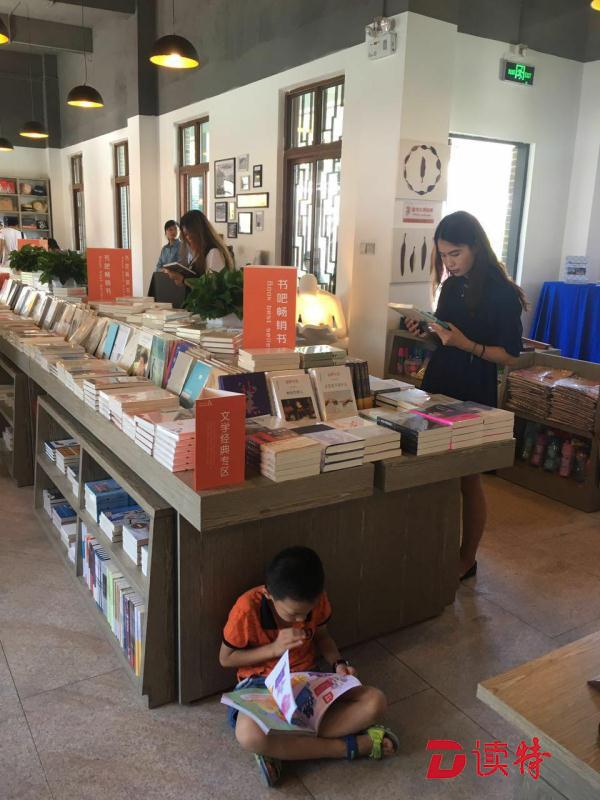

年轻人也是书吧的常客。他们喜欢在一个安静的角落看书、写作,或是与三五好友叙旧交流。在他们看来,咖啡厅容易喧闹,书吧的氛围则刚刚好,文学写作、学习、备考都可以在书吧进行。书吧还提供简餐,配套服务也不错。

可以说,简阅书吧——一种称得上“缩小版书城”的购书和阅读活动空间,正在深圳的大街小巷萌芽生长。

“事实上就是开在家门口的书城。”深圳出版发行集团党委书记、总经理,深圳市书城文化投资控股有限公司董事长尹昌龙说,在纸质图书、传统阅读日渐式微的当下,简阅书吧秉承着“书店不仅仅有书”这一理念,提倡简单生活,自在阅读,打造以阅读为核心的生活方式。

值得一提的是,在宣传文化基金等各项扶持之下,开设在城市社区、街道、公园等“微小血管”上的简阅书吧兼具公益性,在提供购书服务的同时,通过各种活动承担了周边市民的公共文化生活需求。

深圳首个全民阅读中心、简阅书吧民治店负责人吴女士表示,针对家长们忙于上班,孩童放学后无人帮忙照看、指导学习的现象,书吧特别设立了两个小时的“四点半学校”,让孩子们放学后可以在书吧学习、写作业,并安排专业尽责的老师在现场进行指导。写完作业后还可以和小伙伴们一起玩游戏、拓展课外知识。

学习型读书成为深圳人休闲方式

据了解,书城投控不断总结经验、创新发展,适应市场发展和市民日益增长的文化需求,一方面发展大书城模式,另一方面对小型实体书店进行模式创新,形成了大书城小书吧发展体系。目前书城投控已建成简阅书吧27家,其中深圳市内24家,深圳市外3家,在建5家。

书吧迅速发展的背后折射出深圳这座城市的变化,以及生活在这个城市里的人的变化。

尹昌龙说:“现阶段深圳是竞争型和学习型的城市。这意味着,如果缺乏学习的热情就会被淘汰——不学习无法获取新的信息,缺乏创新能力,也就没有新的事业。”另一方面,深圳人已经从“移民”变成了“市民”。如果说移民的特性是为了生存,是一个奋斗的概念,市民就是一个生活的概念。从移民到市民,这个城市就有了生活。人们各种各样的业余爱好开始发展,休闲生活慢慢形成,学习型的读书成为人们休闲生活的选择。

“深圳正在慢慢地化异乡为本土,随着一代人的成长,读书成为城市人的休闲方式,也成为这个城市的重要选择。”尹昌龙认为,在城市结构中形成“以书城为主,以书吧为依托”的结构,既解决了综合性书城所需的规模和影响力,又解决了书吧在家门口的便利性。

实现“深圳书城书吧”模式全国输出

尹昌龙认为,书吧既要关注公益属性,当好提供城市公共文化服务平台的角色,也要关注经营属性,探索书+文创等产业模式,形成多层次的经济效益。

“书本身是特殊的商品,既有物质性又有精神性。卖书是商业行为,很物质,但往大了说,同时又关系着人和城市的未来发展。如果单纯依赖市场调节的话,或许会失灵,这也是很多书店倒闭的原因。书吧是一个文化载体,需要政府“看得见”的手来干预、引导、调节,实际上就是通过政府购买服务以及多种补贴方式来弥补公共服务的不足。一区一书城,一街道一书吧,可以成为公共文化服务体系重要组成部分。”

此前,作为成功案例的“深圳书城模式”凭借以公益性与经营性相结合的先进模式、创新的业态组合和管理方式、优秀的管理运营团队等优势,吸引了来自全国各地的“取经者”。他们尝试引进“深圳书城”模式,打造当地的文化地标,塑造城市的文化生活中心。

简阅书吧也正在尝试着“模式输出”。记者了解到,目前简阅书吧已经在东莞、芜湖等地开店。

未来书吧不仅会在国内城市输出,也将走出国门。尹昌龙透露,事实上,国家对于书店“走出去”是大力扶持的,鼓励在口岸和国外设立书吧,以书为载体,增强中国文化对海外的影响力。“深圳书城在文化部的支持下,已经拟在巴黎设立书吧,书吧里将加入更多中国特色元素”。

见习编辑 陈湛杭