7日,2017年高考将举行。今年全国高考报名考生共940万人,而深圳参加高考的考生为4.3万,创下历史新纪录。今年,是高考制度恢复40年。据悉,从1977年恢复高考以来,全国超过2亿人参加了高考。高考,改变了几代人的命运,为国家输送了无数的人才。

1977年,关闭十余年之久的高考大门重新打开,570万出身不同、年龄悬殊、身份迥异的人涌进考场。从1977年恢复高考制度至今,弹指已是40载,一根“指挥棒”改变了中国——40年来,高考伴随着民族的记忆,记载了社会的变革;40年来,数以亿计的青年学生通过高考走进了另一种人生。其中,广东有1300万考生走进考场,而深圳也有几十万考生参加了高考。多年来,无数心怀梦想的考生,如今都成了国家经济社会发展的中坚力量。

高考,为国家也为个人带来了无限的可能。对于深圳这座年轻的城市而言,特区的发展建设,离不开无数移民的奋斗,其中,有许多都是大学毕业生。深圳早期的拓荒牛中,就有不少1977年、1978年参加高考的人,而多年来,又有一批一批刚走出大学校园的年轻人,揣着梦想南下深圳,为这座经济特区的改革发展奉献了青春岁月,以自己的智慧、心血和汗水,浇灌出一座美好的城市。

40年来,以高考为入口的高等教育硕果累累。“十二五”期间,普通本科高校5年累计输送近2000万。深圳高等教育的发展,也是恢复高考带来的产物。1983年,深圳大学经国务院批准创办,成为深圳第一所综合性大学。34年来,深大锐意改革,快速发展,“特区大学、窗口大学、实验大学”的办学定位特色不断凸显,创新创业型人才培养模式成效显著,不仅为深圳输送了10 余万毕业生,还涌现了马化腾、周海江、梁光伟等一大批杰出创新创业型校友,腾讯、华强等深圳企业成为相关行业的创新者和领头羊,为深圳、珠三角乃至全国的经济社会发展做出卓越贡献。

高考,是对奋斗意义的最大奖赏。40年前,高考制度的恢复,开启了梦想的时代,照亮了中国的前程。今天,当又一批年轻人走进考场时,本报找寻了多名40年前参加高考的考生,一起回望他们当年的高考经历、心路历程,从他们的故事中感受时代的脉搏、见证青春的拼搏和奋斗的印迹。

1977级考生胡志民:为了高考,我准备了十年

考试年份:1977年

考试地点:上海

参加高考年龄:27岁

录取院校:复旦大学

1977年12月,27岁的中学教师胡志民走入了高考考场。等这一天,他已经等了十年。

胡志民是上海人,小学毕业后他考上了上海最好的中学——上海中学,对这所学校的学生来说,上高中、考进大学应该是顺理成章的事情。上中的校长是知名的教育家叶克平,在给学生们的第一次演讲中,他就告诉他们:“你们一脚进了上中,相当于另一脚就进了大学,只有读到大学以后,你们的知识才能够为祖国服务。”

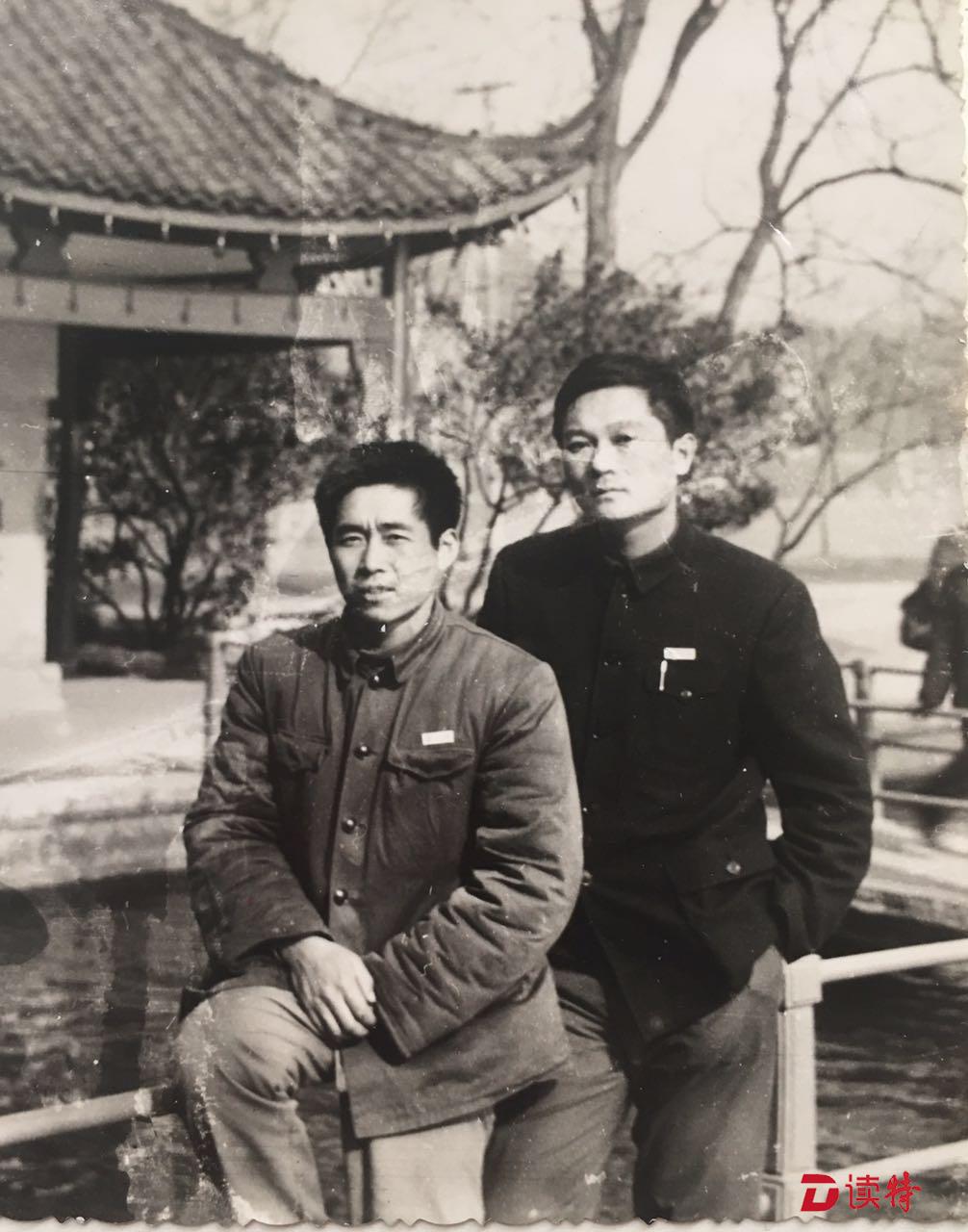

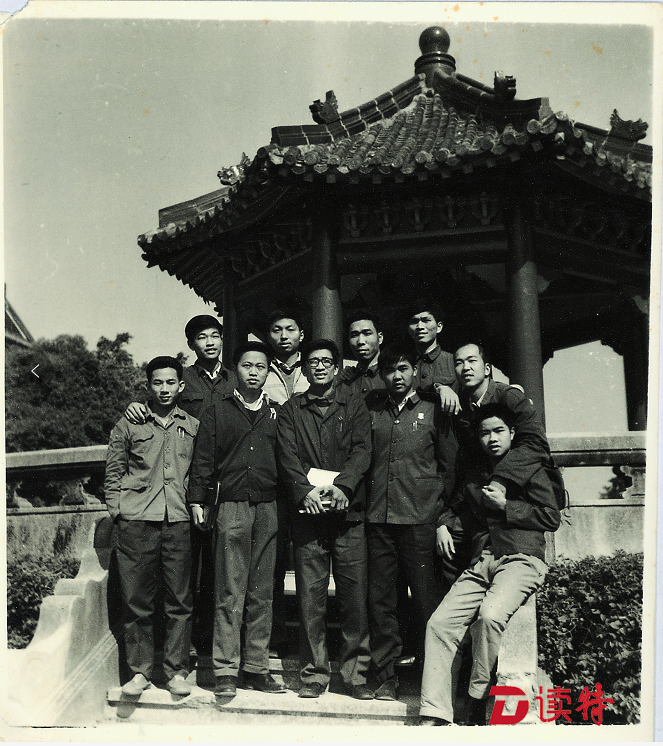

考上了大学的胡志民(左一)与同学在校园里。

从那时起,胡志民就将上大学当成自己的人生目标。为了实现理想,他和同学们在初中三年中一直非常用功,发奋学习。但1966年文革爆发后,他们的学业被打断,得知自己的大学梦被粉碎,许多同学甚至抱头痛哭。

学上不成了,胡志民和同学们进了农场,开始上山下乡的知青生涯。“那时候工资仅仅够吃饭,日子很苦,很多人都对前途感到迷茫,但我们几个上中的同学因为年纪小,还一直还想着校长的教诲,对未来抱有希望。”因此,在下了工以后,他们既不打牌,也不抽烟,全部时间都用来看书学习,只为有一天能够实现上大学的梦想。

四年的上山下乡结束后,胡志民被分配到一个中学当语文老师,终于能够回到校园,他竭尽全力想当一名好老师,但收效甚微。“当时中学的教学秩序基本都被文革破坏了,根本谈不上教学质量,而且我也感到自己的知识积累是不够的。”因此,在1977年底获知恢复高考的消息后,他的心情不啻于拨云见日。“我知道,我是铁定要去参加高考的,这是我改变人生命运的唯一机会。”

当时距离高考还有一个多月,时间很仓促,胡志民白天照常上班,晚上复习,一般都要复习到夜里一两点钟。高考的那两天,他每天骑了单车去考试,中午回家吃完饭,下午再去。作文题他记得是二选一,他选的题目是“在这抓纲治国的日子里”,写了自己学校一年来恢复教学秩序,发动学生们努力学习的见闻。

“我记得试卷的纸质量特别好,从来没用过这么好的纸。”胡志民说,后来他才知道,国家一下子组织这么大规模的考试,考试用的纸不够了,最后把印《毛泽东选集》的纸拿来当考卷。

成绩放榜,胡志民考上了复旦大学新闻系,这是他填的唯一一所学校。他有一名学生也同时参加高考,也同样考上了复旦。那一届的大学生年龄横跨十几年,他们班上年龄最大的同学入学时已经30多岁,是三个小孩的父亲了。“当时这批大学生入学时大多有理想,也有阅历,毕业后,这批人为国家的改革开放事业输送了大批有经验的青年知识分子。”

胡志民(左二)与同学们在校门口留影。

从事新闻事业是胡志民的梦想。在农场的时候,他就做过宣传工作,是连队黑板报的“主编”,有一次文汇报的记者到农场采访,他作为通讯员协助记者们做报道,从此就对记者这个行业产生了浓厚的兴趣。复旦新闻系毕业以后,他先后在《文汇报》和《深圳特区报》工作,尤其在特区报工作了27年直至退休,圆满完成了自己的新闻梦想。

“我一辈子感激做出恢复高考决定的邓小平同志,这也是所有77级大学生的共同心声。”胡志民说:“高考不但改变了我们这一代人的命运,而且改变了时代的走向,让整个社会重新重视知识、重视人才,让大家可以通过公平竞争改变自己的命运。”

1977级高考考生周社:参加高考 既幸运也有遗憾

考试年份:1977

考试地点:安徽

参加高考年龄:22

录取院校:安徽师范大学淮北分校

2015年,深圳市高级中学语文教师周社到龄退休,由于他有多年带高考毕业班的经验,后来被学校返聘。7日,他把自己最后一届学生送进高考考场后,也正式走下讲坛,进入真正的退休生活。想起1977年12月的那场高考,周社觉得自己既幸运又遗憾,心中涌起复杂的滋味。

由于学工学农,周社的中学阶段大部分时间在安徽省安庆地区潜山县度过的,在那里,他打下了扎实的知识基础,也对数学产生了浓厚的兴趣。“还记得,我的初中数学老师是武汉大学数学系毕业的,课讲得生动有趣,所以,本来对数学毫无兴趣的我,迅速喜欢起来,每天做题,乐在其中。但那时候,完全没想过我的人生会有高考。”

毕业后,周社当过代课老师,也在安庆市香皂厂当过工人,对于周社来说,那段记忆的气味很“刺鼻”。“当时的工作具有一定的危险性,也没有任何保护措施,我基本上的是晚班,工作内容是两个人把装在80多公分高的罐子的盐酸,搬到一个高台上,再倒进一个巨大的容器里,瞬间冒出许多呛人刺鼻的烟雾来。如果没有高考,这种气味可能会伴随我许多年。”

1977年10月下旬的一天,恢复高考的讯息传来的时候,周社正在工厂上班。“刚听到这个消息时,觉得很突然,不明白高考是怎么回事,更无从反应。”怀着对高考模糊的理解,周社懵懂地开始复习,没有复习提纲,没有教材,对于高中已毕业三年、基本淡忘知识的周社而言,所谓的复习只能做一些简单的数学题。

50多天后,高考开始。“用今天的眼光来看,那时候的题目相当简单。但要知道,当时的选拔考试是真正的千军万马走独木桥,十一届中学生一起考,包括‘老三届’高中生,他们是真材实料啊,还有基础扎实的应届毕业生。在我所在的安庆高中,50人的班级里最后只录取了两个人,文科是我,理科是一名女生。”

成绩放榜,周社被安徽师范大学淮北分校录取。“当时挺难受,没考好,也不知道可以再考一年。”想起40年前的往事,周社不免流露出淡淡的失落。

1980年正在上大学的周社和他的同学 。(第二排右一为周社)

大学毕业之后,周社先后在安庆一中、海南中学任教,后来到了深圳实验学校,2001年进入深圳高级中学,并长期奋战在高三一线。“跟年轻的生命打交道,我很单纯、很充实、很快乐。高考改变了我的命运,纵然有遗憾,但却成就了我独一无二的人生,当了40年的教书匠,带了17届毕业生,帮助他们在高考中实现自己的梦想,迈向更高的平台,我很满足,也很幸福。”

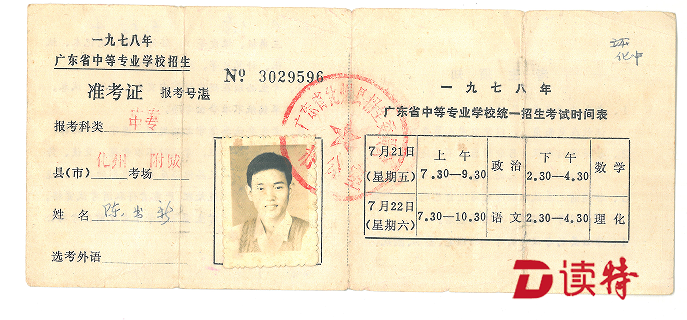

1977、1978两级高考考生陈出新:高考改变了一生的轨迹

考试年份:1977年、1978年

考试地点:广东省化州县

参加高考年龄:19岁

“高考改变了我一生的轨迹!那一年,我19岁,算是比较年轻的高考考生。”从一名小学教师到林场辅导员,再到书记员、法官、行政管理者,现任宝安区教育局专职党委副书记、纪委书记的陈出新,甚至还记得当年的高考试题,语文广东卷只有一道作文题《大治之年气象新》,数学试卷中,让他印象最深的一道题目则是“求证勾股定理”。

1974年从化州县环城中学完成高中学业的陈出新,完成了人生中第一阶段的学习积淀,并回到化州县河东小学,成为一名代课老师。回忆起第一个月拿到21元工资,他感慨“真是很幸福的回忆!”随后上山下乡来到林场的他,由于肚子里有点儿墨水,当上了林场辅导员,直到恢复高考的消息传来,他带着“壮士一去兮不复还”的豪情,在没书、没资料的情况下,义无反顾地开始了复习。

“1977年12月第一次参加高考,我心气极高,第一志愿填报了北京广播学院,还有中山大学历史系等,但遗憾的是只考了227分,以低于最低录取分数线230的三分之差,与大学失之交臂。”在陈出新的心里,高考是不啻于人生唯一的出路,1978年7月他重头再来,一心走出大山的他放低了目标,高考志愿仅填报了一所中专。

品学兼优的陈出新在学校里显示出了自己巨大的潜力,学业优异,还担任着学生会主席、班长等职务,1980年一毕业就被湛江地区中级人民法院选为书记员;1985年,好学的他再次进入设于雷州师专(湛江师范学院前身)的干部专修班就读大专。陈出新坦言,这两年系统的政治理论专业学习,对他日后人生的学识构建和学习能力培养影响极大,也完成了他自身整体素质的综合构建,此后,再面对任何难题他都游刃有余。

学无止境,陈出新在专业发展的道路上孜孜不倦,1987年从雷州师专毕业的他,入读了最高人民法院开办的全国人民法院业余大学,用三年时间完成了法律专科学习,而后,参加了中山大学为期两年的在职本科学业学习。直到2004年,已过不惑之年的他,竟选择再次攻读澳门科技大学法学硕士研究生。“如果不是机缘不巧,我应该已经完成了武汉大学的法学博士课程。”虽然略感缺憾,可是陈出新依旧笑言,“人生没有如果,一切都是最好的安排,而这一切都要感谢高考、感谢党、感谢政府。”

宝安区教育局窗外,绿叶成荫摇曳生姿,室内,陈出新的办公室内极尽朴素。他告诉记者,这辈子做得最重要也最正确的一个决定就是“参加高考”。“知识改变命运,人需要读书,跟上时代的步伐。正规大学的全日制教育,对人一生而言都是极其宝贵的财富,系统的专业学习会内化为一个人的精神修养,这也是为何在招聘中,企业极为看重求职者的第一学历。”陈出新说这几乎是自己穷尽一生最珍贵的心得。

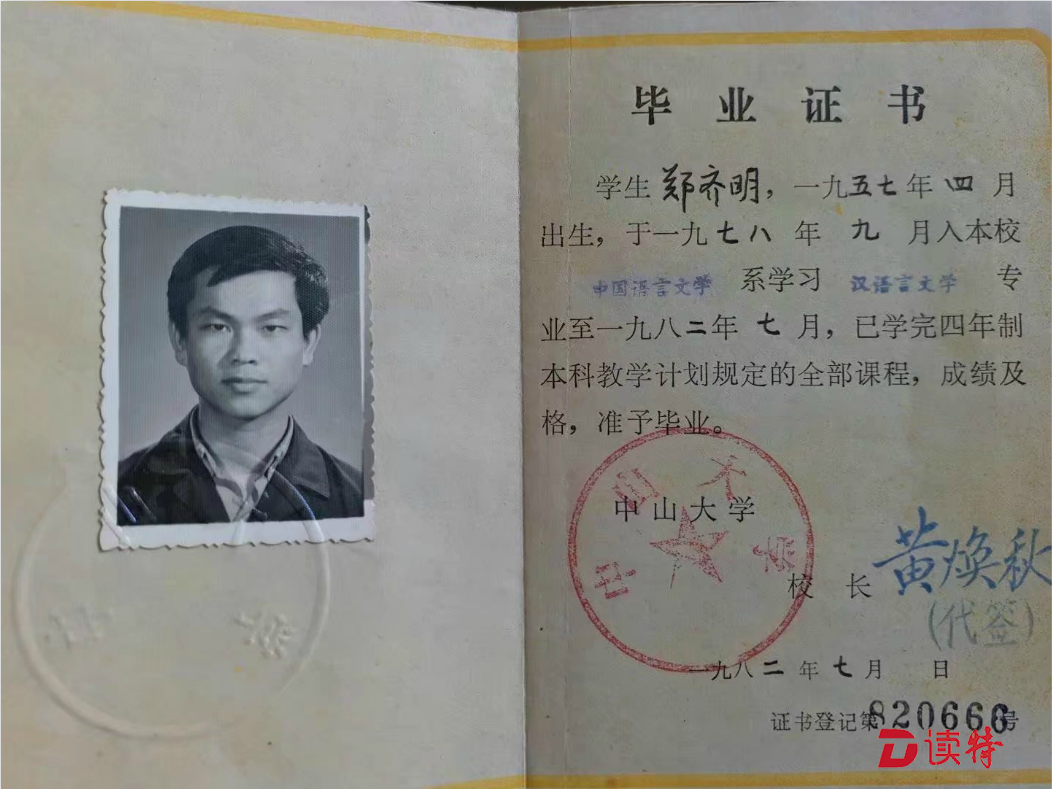

1978级考生郑齐明 :高考让我追寻另一种人生

考试年份:1978年

考试地点:揭阳

参加高考年龄:20岁

录取院校:中山大学

“因为受到当时政治环境的影响,小时候我们全家被下放到了农村,当时生活条件很艰苦,有时连饭都吃不饱。在这种情况下,我考上大学了,高考给我最直接的影响,就是让我跳出农村来到了城市,开始了一种全新生活,这种改变我一辈子都记得。”中山大学1978届学生郑齐明如此说。

郑齐明1957年出生于广东揭阳普宁市,小时候,郑齐明的父亲曾是一家报社的总编,母亲则是一名教师,家境还算不错。在舒适的成长环境里,由于受到父母亲的影响,郑齐明从小就接触了不少文学名著,养成了读书的好习惯,但是这段美好的成长岁月很快就中断了。

“1966年开始文化大革命后,1968年我的父亲受到批斗,全家都被下放到农村。那些古典文学,现代文学通通成了禁书。我记得家里的一本鲁迅全集就被人检查时没收了。但是他们不知道其他的书本我们都埋到地下了。”说到这里时郑先生会心的笑了,但是谈到这一段经历,他感受更多的是生活的艰辛。

“我们家是受过批斗的,因此在村里,我们的地位也很低。每次分配粮食时,我们家得到份额都很少,挨饿是家常便饭的事。即使在村里的生产大队,我也因为当时的政治身份,只能干一些捡牛粪这些最低级的工作。”郑齐明说,“当时我就在想,要是我能够去参军,或者能当一个工人,那我就心满意足了。”当时的郑齐明没想到,他人生的转机很快就来了。

1977年,我国恢复了高考制度,成千上万的青年人看到了人生的新希望,这其中就包括年仅20岁的郑齐明。可第一次高考,成绩优异的他却因为政治审查不过关,最终落选了。1978年,重新回到考场的郑齐明,决心要改变自己的命运。

“从小就在知识家庭长大的我,比一般的孩子有更好的知识基础。因此我是比较有信心,一位监考老师看了我的答卷,走出考场后他拍了拍的我的肩膀,说让我回家准备行李去。”郑齐明说。

当年军训。(中间为郑齐明)

当年的宿友们。(右二郑齐明)

事实证明那位监考老师的眼光十分准确,当年,郑齐明以优异的成绩被中山大学中文系录取。从上山下乡的农村青年,变成城市的大学生,这种转变让郑齐明感到自己的未来的人生已经改变了。“如果没有恢复高考,我可能就一直待在农村。我的后辈,我的子女也可能会一直守在农村,是高考了给了我,以及众多来自农村的年轻人一个机会,让我们能够跳出农村,去追寻另一种人生。”郑齐明说。

1978级考生李旦明:高考给了我公平竞争的机会

考试年份:1978年

考试地点:东莞

参加高考年龄:27岁

录取院校:中山大学

1951年出生的李旦明,直到27岁才考上大学。但他直言,在当年大学的班级里,他的年龄不算大。“当时班上年龄最小的同学15岁,最大的35岁。我觉得年龄不是什么问题,重要的是高考了给了我们这些不同年龄、不同出身的人公平的机会,让我们能够改变自己的人生。”李旦明说。

17岁那年,就读初中一年级的李旦明被迫辍学,随后被分配到原东莞县(今东莞市)辖区内的乡村插队,突然的变故让他的读书梦戛然而止。在乡村插队的3年,生活条件不但艰苦,而且基本上“无书可读”。一本意外捡回来的高中语文肯本,李旦明翻得滚瓜烂熟。

幸运的是,李旦明当年会几门乐器,有一些文艺专长。凭借这些专长,他被安排到东莞县宣传队工作。这一环境的变化,使他继续阅读和学习成为可能。在宣传队工作的7年时间里,他阅读了大量的文学、历史、艺术类作品。一套莎士比亚全集,很快被他完全收入“脑”中。纵然有着丰富的知识和不俗的能力,但是考虑到当时的情况,李旦明曾一度认为自己想要进入大学学习,纯属痴人说梦。

高考制度的恢复,让李旦明眼里燃起了希望的光芒。“当时我数学和英语都不太好,高考前几个月,我就专门突击这两门。功夫不负有心人,长期的学习和专项突击让我脱颖而出。”李旦明说。

1978年,被中山大学中文系录取后,李旦明学习依然十分刻苦,如饥似渴的吸收着新的、系统的知识。回想起自己的大学生涯,李旦明依然十分感慨,那时候不单单是他,他们班的同学学习都十分努力刻苦,大家都十分珍惜这个来自不易的学习机会。

李旦明大二与同学的合照。(中间捧书的为李旦明)

回顾高考制度恢复走过的40年历程,李旦明感慨到,自己是当年高考的幸运者,但高考最大的意义,在于这个制度给了他以及无数的年轻人一个公平竞争的机会。“高考一定程度上是残酷的,但不可否认,这是一个能让寒门子弟与其他人公平竞争的机会。同时,我也希望现在那些赢得了这个机会的年轻人,能够珍惜自己的机遇,不要浪费大学的学习时间,把大学当做人生重要的跳板而去努力,而不是当做一个娱乐玩耍的休息站。”李先生说。

(文中图片均为受访者提供)

见习编辑 郑蔚珩