从诺贝尔文学奖的南非小说家库切名篇《耻》中可以读到什么?如何理解小说中人物的“越界”问题?小说主人公戴维和露茜和父女的矛盾对“耻”的定义和态度为什么不一样?

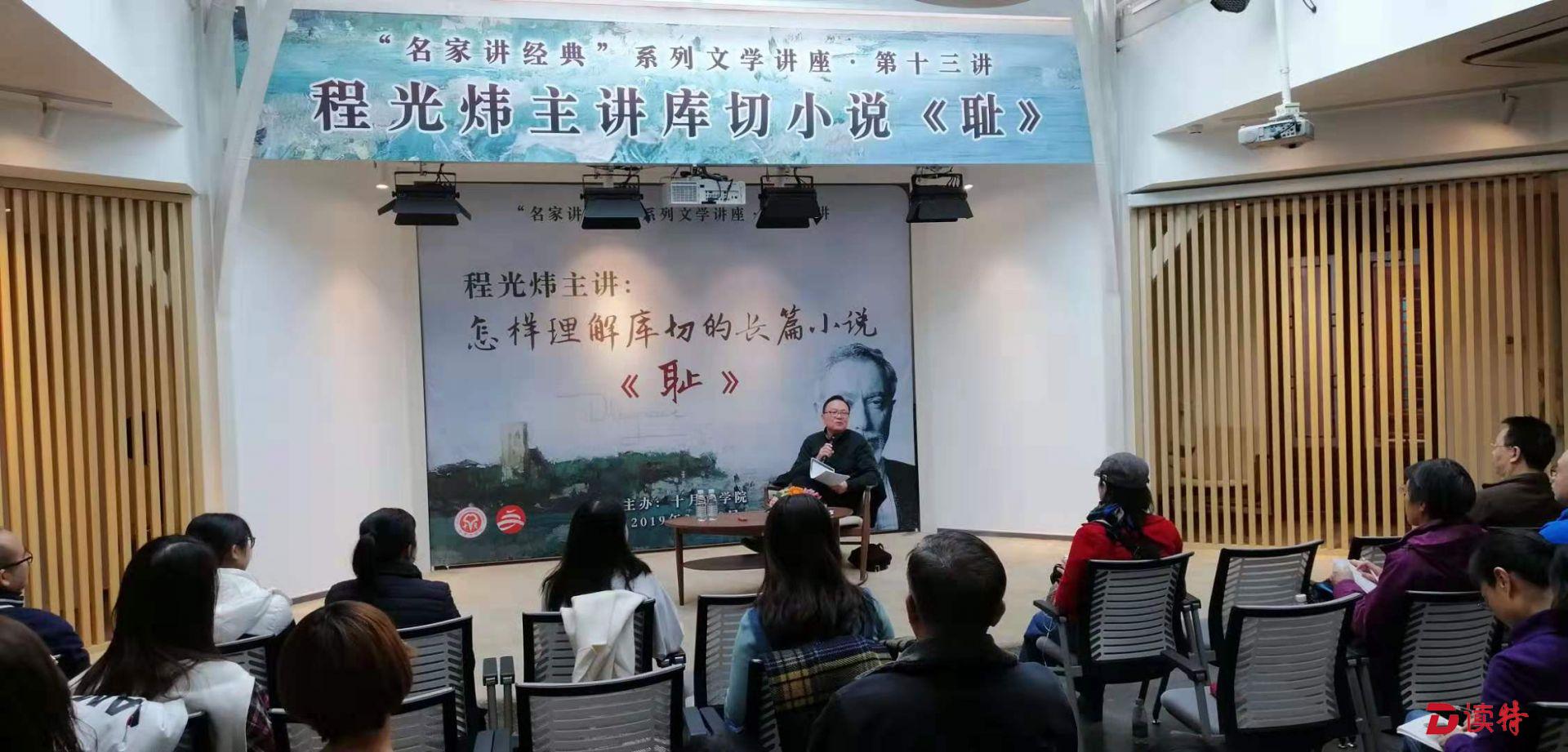

3月10日,“名家讲经典”2019年首场讲座(总第13场)在北京十月文学院本部佑圣寺举办。著名学者、中国人民大学文学院教授、中国当代文学研究会副会长程光炜,为听众深入浅出地解读了南非作家库切的著名作品《耻》,对理解这部获得了诸多殊荣的作品提供了进入的新路径。北京大学、北京师范大学、首都师范大学、中央民族大学、中央美院等高校的学生,以及鲁迅文学院的青年作家等各界文学爱好者参加了活动。

从“越界”到融合的艰难

库切在2003年问鼎诺贝尔文学奖,成为非洲第五位、南非第三位诺贝尔文学奖得主,同时也是第一位两度获得英国文学最高奖“布克奖”的作家。1940年出生于南非开普敦的库切是一个有着英国血统、说英语的荷兰裔白人,所以,关于南非的种族对立以及对人性的探讨和追问是库切小说的重要主题之一,他的小说跨越了狭隘的民族、种族等障碍与偏见,直抵历史渊源与人类发展的纵深处,提醒人们重新审视一直以来所秉持的人文观念、殖民主义的历史和现代文明的种种渊薮。

其中,他创作于1999年,被瑞典皇家科学院授奖理由中特别提及的小说《耻》以表现边缘人物命运与社会动荡为主,讲述了南非开普敦技术大学文学与传播学教授、52岁的戴维·卢里,他结过两次婚。他诱奸了自己的女学生,这一事件东窗事发后,他拒绝了大学给他悔过从而保住教授职位的机会,躲避在25岁的女儿露西的农场里,却无法与女儿沟通。不久,农场遭黑人抢劫,女儿被三名黑人强奸而怀孕。这一极端事件后,女儿并不听他的劝阻,不肯打掉孩子离开农庄,最终还成了黑人雇工的第三个小老婆。小说中一个个严酷的片断都因偶然事件和出乎意料而引人入胜。

“小说突出了一系列的越界、冲突包括人性的痛苦。”程光炜以一位学者的严谨和智慧,分析认为,要理解《耻》,首先要理解小说中人物的“越界”问题,这是寓言小说主要的切入点,主要涉及诸如性禁忌等社会伦理问题。其次是如何理解露茜和戴维父女两人的羞耻心理,二人对待“耻”的定义和态度不尽相同,父亲是一位老派的西方知识分子,女儿则是新南非白人的代表。在二人“耻”的同与不同间,殖民问题、种族冲突等重要问题开始显现。“《耻》有个人的‘耻’,道德的‘耻’,历史的‘耻’,作者想用这个作品表达南非当时在特殊的文化和政治对立下,土著人和殖民者的对立,黑人和白人的对立,施害者和受害者的对立,父女之间两代人的对立和对立之间试图融合的艰难过程。

跟着作者一起看见、经历和思考

“小说中露茜父亲给她的逻辑是现实生活的逻辑,但小说突出戏剧性结构,露茜拒绝离开这里,还要生下这个孩子,我可以感觉到,这一结果触及到人性世界很深的东西,一对父女的困境。”女儿被性侵怀孕之后,戴维提出卖掉开普敦房子让女儿远走荷兰,却被女儿拒绝,程光炜详细阐述了这次拒绝的内在行为逻辑,为读者更好地理解作品提供了帮助。

瑞典皇家颁奖委员会认为,库切的数部小说“精准地刻画了众多假面具下的人性本质”,“在人类反对野蛮愚昧的历史中,库切通过写作表达了对脆弱个人斗争经验的坚定支持”。此外,库切的写作力求新意,评论界认为他几乎没有一部作品的写作风格是相似的。他的创作对权威性主导的伦理观持续排斥,总是想尽一切办法使读者远离各种预设性的观念,着力给予长期被忽视的“他者”自己的声音,让“他者”做出自己的选择。

库切本人也曾表示,“我希望我的人物根本就不属于我,他们是自己的主人。”在讲座过程中,程光炜娓娓道来的风格,让听众仿佛来到了那片神秘与混乱并存,恬静与暴力交织的南非土地上,跟着作者一起看见、经历、思考。

据介绍,作为北京出版集团十月文学院的公益性文学品牌活动,“名家讲经典”系列讲座自2017年4月开办以来,以“名家讲堂,雅俗共赏”的形式,每期从古今中外的文学经典中精选出一部名作,邀请著名专家学者、作家与文艺家,以浅显易懂、贴近大众的语言,细腻解读作家和作品的艺术成就和精神内涵。首讲曾邀请著名文学评论家、中国作协副主席、书记处书记李敬泽做了“《红楼梦》的几个读者”主题讲座。其后,施战军、阿来、孟繁华、张清华、陈晓明、李山、刘文飞、张柠、西川、树才、白烨等名家纷纷开坛授课,每场前来参加讲座的文学爱好者近百人,深受首都各高校在校学生、社会各界群众以及青年作家的喜爱,营造了城市浓厚的文学氛围。

目前,十月文学院 “名家讲经典”系列讲座已成为首都一项知名的文化活动品牌,十月文学院本部佑圣寺也逐渐成为推广北京文学形象的新窗口。

编辑 李怡天