在深圳福田,梅林街道的崛起堪称一场“静默的奇迹”。五年前,这里还是旧厂房遍地、城乡面貌交杂的边缘地带;如今,她已成为深圳最具活力的“独角兽第一街”——仅占福田区5%的产业空间,却创造了全区近50%的工业产值,全市近三成的独角兽估值。

这样的蝶变绝非偶然,这场看似静默的城区变革,实则精准踩中了全球科创产业向都市核心区集聚的时代浪潮。近年来,梅林街道以细腻的“用户思维”,将整片城区打磨成一件以人的体验为核心的精致产品。它清晰地揭示:城市竞争的核心,正从硬实力的“拼政策、拼资源”,转向软实力的“拼体验、拼生态”。其底层逻辑,是驱动经济发展的核心要素发生了根本性转移——在科创企业蓬勃发展的时代,人才取代资本与土地,成为了最核心、最活跃的生产力。

近年来,围绕人才集聚的三重核心诉求,梅林的精准应答逐渐成为一套可借鉴的城市发展范式。良好的产业基础、生活配套和生态环境,正成为吸引企业和年轻人的重要因素。

安居:破解职住痛点,重构人才扎根基石

要留住人才,首先要解决他们“住得下、住得稳”的基本需求,而传统城市功能分区导致的“职住分离”,恰恰是消耗年轻人才活力的最大痛点。很多年轻人在郊区租房,每天花两三个小时通勤,挤在早高峰的地铁里,到了公司已疲惫不堪,哪里还有精力投入创新?梅林的突破,就从重构空间逻辑开始。

得益于早期生活区与工业区并存的规划基础,在旧工业用地向创新产业园区的转型升级中,梅林没有大拆大建,而是以“绣花”功夫深耕现有业态,实现了产业与生活的深度融合。在梅林,190万平方米的产业空间与居住区、商业配套紧紧“嵌套”在一起,26家上市公司、46家总部企业和近300家高新技术企业分布在居民区与商圈之间,形成了“工作就在生活旁”的产城融合生态。

更贴心的是,梅林为不同阶段年轻人设计的“居住阶梯”。初来深圳的毕业生不用再为找房发愁,“青年驿站”能提供15天免费入住,让他们有时间慢慢熟悉这座城市;刚入职的年轻人收入有限,月租625元起的共享床位就能解决落脚问题;等到收入稳定,近万月薪就能负担起整租公寓,周边还有地铁和公园。

更难得的是,在享受中心城区便利的同时,梅林的租金仍比核心区CBD低15%-20%,2000余套人才公寓大多毗邻交通线,这种“职住平衡”的空间设计,让人才从漫长的通勤中解放出来,重新找回了“时间主权”。

共情:锚定情绪需求,打造精神栖息场景

当“住得下”的基础需求得到满足,人才对城市的期待便会向更深层的情感联结延伸。如今的年轻一代,一边在“内卷”中奋力打拼,一边渴望“躺平”的松弛感,既追求职业成就,也看重生活里的小确幸,城市的“情绪价值”与就业机会同等重要。梅林没有用“单向供给”回应这些需求,而是以“用户思维”重构运营逻辑,织就一张“你渴望→我创造→你感受→我应答”的情绪联结网。

对初来乍到的青年,除了“青年驿站”的住宿支持,党群服务中心里还藏着“惊喜盲盒”——免费健身房、公益钢琴房、共享自习室、创业卡位和书画协会等多元空间,用一系列超预期的公共配套,为年轻人留下温暖的“第一印象”;产业园区嵌入社区食堂与街心公园,不仅解决了“午餐吃什么”的日常难题,也让午休时能有片晒得到太阳的草地放松;就连废弃工厂,也被改造成宠物友好的艺术园区——周末带着宠物逛摊位、看展览,或是在露营区和同好聊天,恰好契合年轻人对“松弛社交”的渴望。

“青年夜校”更是精准踩中成长节奏:白天上班、晚上上课,在社区里就能学插画、练瑜伽、敲代码,为技能“续费”不用奔波;“听见四季的声音”音乐会IP则打破艺术的围墙——2025年梅林山森林音乐会上,郎朗在千年古荔林间奏响琴音,观众在草地上自由而坐,风声与琴音交织。这种“不端着”的演出姿态,正好满足年轻人对“诗意触手可及”的向往。

共生:激活本土优势,构建人才参与式发展生态

当安居有了保障、情绪有了归属,梅林更进一步——它深知,真正留住人才的关键,从来不是“暂时满足”,而是让人才在心底认可,从在地居民变成发展主人。而这份认同感,恰恰得益于一处能平衡“都市繁华”与“自然诗意”的空间载体。梅林没有浪费自身“深圳中心城区罕见山水之地”的禀赋,而是将这份稀缺性转化为“城央桃源”的核心吸引力,搭建起“人才眷恋生活、生活反哺奋斗”的共生生态。

很多人不知道,梅林是深圳中心城区乃至全球超大城市中少有的“山水之地”,塘朗山、梅林山、银湖山三座山环抱其间,还有三座水库点缀,1.45万亩山林相当于给城区镶了一圈绿色的边。梅林没有让这份山水禀赋成为养在深闺的风景,而是用生态廊道将其与人才的生活、工作场景深度融合:“鲲鹏径一号桥”架起被道路割裂的山体,44公里生态径像一条绿色纽带,把A Park、新一代产业园、卓悦汇这些年轻人常去的办公地、商圈,与梅林公园、郊野径等自然空间紧紧串在一起。打造的深圳首条“手作步道”,不用规整的石板,保留原生态的土路与植被,走在上面能踩出泥土的质感、听见树叶的沙沙声——这不是刻意的“打卡点”,而是让人才在忙碌间隙能“慢下来”的栖息地;“五园连通”假日巴士更像是“生活节奏调节器”,恰好化解了科创人才“工作与生活难平衡”的焦虑,真切感受到“工作在梅林、生活在梅林”的惬意。

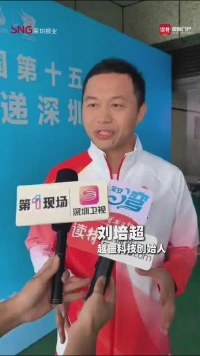

这份“城央桃源”的生态优势,又反过来滋养着产业生态的繁茂。2023年,“郎朗音乐世界”落户梅林A Park园区。近2000平方米的空间,拥有专业音乐厅和近20间琴房,成为梅林音乐艺术的“实力担当”。近年来,郎朗多次走进梅林后感叹:“这里的氛围和节奏让我感受到一种舒适的融合。”他表示,“梅林有烟火有山水,也有对创造的敬意。这里所展现出的‘生态+产业+文化’立体特质,是我们选择落户于此的重要原因。”

生态文化共同赋能的区域魅力,也让梅林更具人才吸引力:荣耀、货拉拉等领军企业扎根于此,身边围绕着百余家科技初创公司,还有全区最多的瞪羚、独角兽企业,形成完整创新梯队,3.28万平的新一代产业园能够创下超2000亿元产值(营收),已成为深圳单位产值最高、人才密度最大、研发成果最密集的产业园区。年轻人来这里,不只是找一份工作,而是一个完整的、能够实现持续职业跃迁的生态系统——今天在初创公司积累的经验,明天可能就会成为进入龙头企业的敲门砖;和隔壁初创团队的交流,说不定就能萌发新的创业灵感。梅林不再只是一个办公地,更成了一个高浓度的“创新共同体”,而这正是中心城区吸引人才的核心竞争力。

(受访单位供图)

编辑 李斌 审读 秦天 二审 桂桐 三审 赵明