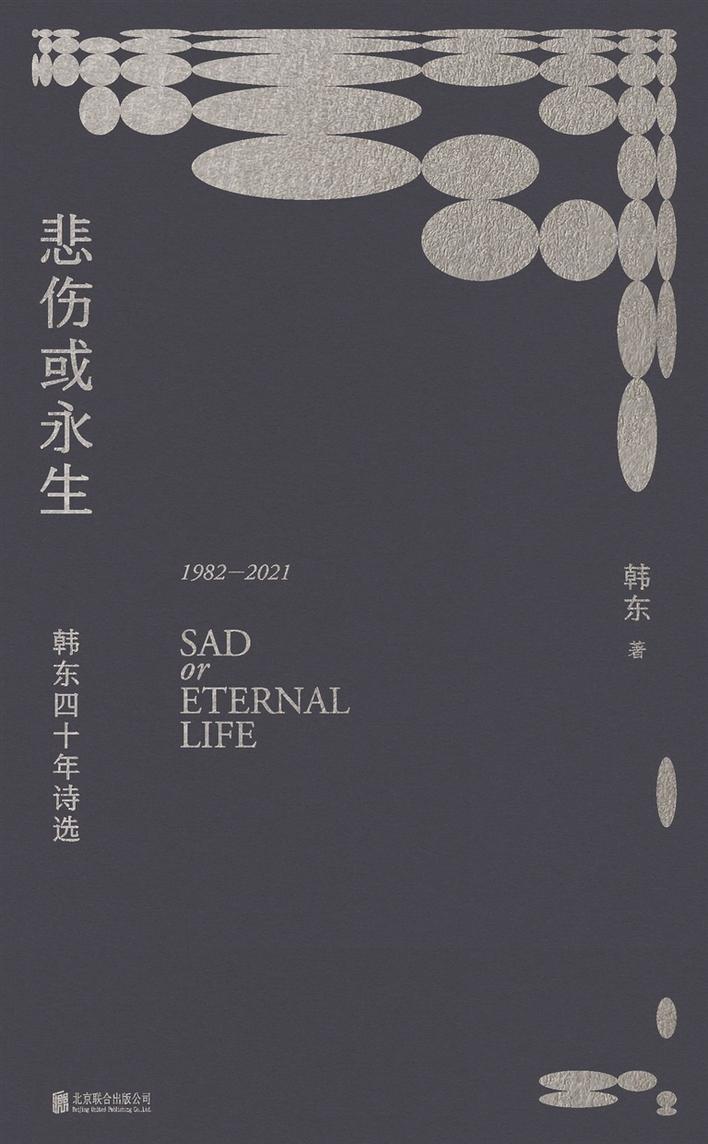

《悲伤或永生:韩东四十年诗选》 韩东 著 雅众文化·北京联合出版公司 2022年7月版

8月28日,第八届鲁迅文学奖揭晓,当代汉语文学界重要的诗人、作家韩东凭借诗集《奇迹》荣获诗歌奖。日前,集萃韩东1982年至今创作400余首诗歌的《悲伤或永生》出版,这是韩东40年诗歌写作的全面的总结,展示了诗人独特的创造性以及汉语之美。

《悲伤或永生》是韩东四十年的诗选,沉甸甸的,一部精神史的重量,当然远大于它依附的形式本身。诗选分五辑,涵盖诗人1982至今四十年的写作,堪称一个诗人大半生的精神成果,是一次系统、完整和经过自我反复审视的大规模展示,是韩东个人写作史的一个重大事件,也是给当代诗歌的一份丰饶的礼物。

诗选第一辑遴选了1982-2001近二十年的作品。这一时期的写作,韩东的重点落在先锋写作的维度上,身体力行践行“诗到语言为止”的写作理念,解构与建构并重,重在解构,以口语、叙事和反讽为策略。1983年写出的早期名作《有关大雁塔》即是这一类作品,此诗针对的对象,表面上是大雁塔和塔上的人与事,实际上是杨炼的《大雁塔》和《大雁塔》一类的“文化诗”和整个朦胧诗时期代言式写作的英雄主义。

这一时期诗人另一首名作《你见过大海》,同样没有诗意发生地,没有写作第一现场,将写作主体自我客观化为“你”,实际上是把“我”和“想象的大海”即客观世界之间的关系,上升到艺术层面思考,“你不是水手”,那么对“你”来说,想象的大海,就不是真实的大海,无论你见过的大海,还是想象的大海,都不过是一个审美对象,而不是存在之域的一个“他在”,而对于写作而言,其诚实原则要求写作者身体在场和生命感官参与,不如此,一切就不免显得虚幻,而从诗歌语言天生的“隐喻偏好”看,“大海”,在上世纪八十年代初特定的语境中,其滚滚涛声,象征或暗示“宏大叙事或宏大抒情”,是对它们那种“非凡想象”和高蹈美学的反讽。

先锋写作本质上是一种人文写作,是一种诗歌意识形态反对另一种诗歌意识形态。面对文学的功利主义和语言工具论的强大历史惯性,上世纪八十年代的先锋文学运动主要发生在诗歌领域,以于坚、韩东等第三代诗人的探索为代表,极大地震动现代汉诗的写作场域,甚至影响不仅仅限于诗歌而波及更广泛的文学领域。但是先锋诗歌的写作和西方的先锋诗歌流派一样,在文学发展史上只是阶段性的,引领一时之风气,文学归根结底还是要回到人,回到存在,回到语言本体。

诗选第二辑《重新做人》是韩东在新世纪前十年自我反思先锋写作、致力于自我开掘的重要成果,大致在自我、人伦之情和日常生活几个向度展开语言行动,当下的或记忆的,在诗人生命感官触及的范围内,开始实施他的“诚实”诗学。如果说《格里高里单旋律圣歌》仍带有先锋文学的气质,解构并重新定义“崇高”——一个人在高寒的户外唱歌,在诗人眼里,其本身有着“格里高里单旋律圣歌”的庄严和崇高,这是日常化命名,词与物的关系非常明确,这当然与“文化诗”或“神话诗”的崇高,全然不同。2010年,母亲病逝,韩东写了一系列悼念母亲的诗,《亲爱的母亲》、《侍母病》、《晴空朗照》等,这些诗语言质朴,表达直接,同义反复之法,于此发展为更动人的语调。

这一时期韩东诗表现出一种日常的谈话风格,有一个或显或隐的对话性结构——或自我客观化,与自我对话;或和一个隐在场的读者对话;或诗中出现“你”或“她”,形成戏剧结构。诗的调性,处在一个相对比较低的音阶上,没有英雄主义的高亢,没有宏大抒情的昂扬,致力于人的基本语调的塑造。比如《扫墓兼带郊游》的谈论风格,就透出反讽、戏谑的调性。

一个诗人在自我的开掘过程中当然不会拘囿于自我,在诗性的一瞥中时常有时代的倒影,由此也从侧面呈现出文本背后的写作主体的格局。《在高铁上》将高铁上一对夫妇付诸语言的静观,写作主体反而置身事外,但是我们分明看见一双充满关怀的眼睛,人对岁月老去的浑然不觉和房子充斥视域的时代场景,形成某种不无荒诞意味的悖论,反复之法在这里生出一种巨大的物质性力量,它和个体存在觉悟的脆弱形成的张力,使得诗实现了从具体到具体的超越,而不再依赖抽象定义或主体言说,语言的沉默使得诗自身获得了更为饱满的“言说”,这是不言之诗,不言而意味更为深长。

第三辑《他们》和第四辑《奇迹》写于二十一世纪第二个十年间,是韩东诗的集大成。第五辑《解除隔离》是疫情背景下作品。从个人、日常转向“他们”,尤其是死亡,开始致力于一个超越性维度的拓展。人到中年,百事通透,随时间而来的苍凉和智慧融汇于语言的视野。作为一个先锋诗人,到了人生阅历丰富和语言观念成熟之际,在艺术上更加专注,自觉,先锋姿态尽行收敛,不事张扬反而气象雄浑。这一时期的韩东诗,从容,舒展,冷峻,卓异。“诚实”诗学的践行和超越性维度的拓展,显示出一种古典主义的质地。

就诗歌的活动范围来言,韩东“诚实”诗学和菲利普·拉金“诚实原则”异曲同工,当然韩东之“诚实”,更接近中国的儒道传统,而拉金缺失一个超越性维度,他的《晨歌》是虚无主义的一个鲜明注脚。韩东和拉金一样,很少写他不能把握的事情,立足个人和日常,把生命感官作为诗意触发的媒介,即便在诗中发声,也是基于个人的感受,言之有物,这在一定程度上保证了语言的纯粹。他没有将现代性视为洪水猛兽,而是以词语之光去擦亮平庸的生活,并予以命名——不管命名难度多么大。当然,现代人的日常生活,不再是“出门采红莲”或“梨花满地不开门”,而是首先按下电梯按钮,然后是马路,街道,车辆,这一切似乎毫无诗意可言。我们对诗意的认知,为传统观念固化,当代诗的写作同样要改变这一根深蒂固的诗歌接受美学。

在韩东这里,诗人外外,少年伙伴梁奇伟,皆为“他们”,不是他者,而是与诗人之存在相互映照的“他们”,一个个感人的“他在”。这一时期韩东写了许多悼亡诗,给外外写了四五首之多,用情极深。但是从艺术上看,最让人过目不忘的,却是《梁奇伟》——梁奇伟何许人?大约诗人儿时的伙伴。此诗以冷静的回忆,呈现儿时伙伴们在湖里洗澡的场景。诗由诗人惯用的叙述转为描述,从之前的线性叙事中脱出,进入一种变化的画面,不变的,不能改变的,是小伙伴年轻的死亡,变化寓于不变性之中,诗生出涌泉之绵力,源源不断,直抵人心。尤其结尾的音顿,形成一个焦点:“那颤抖的月亮,银色的路/和口琴上的绿塑料……”言尽意止,言有尽而意无穷。

一个诗人实现了内心的真正自由,当然会加倍赋予诗以自由,赋予语言真正的本体地位,由此观看和倾听所得,会在一种明悟中重组,获得全新或者意外的秩序,而不是受制于意志的驱动。韩东近年写了一系列诗,统称为“奇迹”,在生命即将花甲之年,智慧随时间而来,他于日常平凡之中,皆能发现奇迹。奇迹一词,和诗有着本质相通。诗是语言的意外,意外即奇迹。诗是还原,一条语言的路径上,意义的杂草和荆棘丛生,还原谈何容易,历尽艰辛归于源头,岂非奇迹?《奇迹》中一个轻轻推门而入的人轻车熟路的亲切探访,仿佛推开一扇语言之门,因“他”而不再荒凉,不再冷清,有了存在之奇迹的感悟。《殡仪馆记事》记述了一次去殡仪馆的戏剧性经历,但诗没有让它看起来富有戏剧性,一切好像偶然得之,在殡仪馆与陌生人的路遇,因为死亡在场,刹那放下戒备,归于人的本性,彼此泪眼相望,不是深情,却是隔着各自的生死感悟一望,越过了漫漫人生。《奇迹》系列之“此时此地”之发生,因为有所隐匿,成为更为纯粹的“此在”;隐去了时代场景、具体时间地点,超越社会学、历史学的实用主义,甚至超越虚无主义,韩东于此致力营构一种原初性的存在场景,抵近道之言说,或可称之为超越性写作。

韩东说,“惟有诚实,才能广大”。《悲伤或永生》,是它的有力注脚。

(原标题《一个先锋诗人的拓展与超越》)

见习编辑 韩湘 审读 韩绍俊 审核 范锦桦